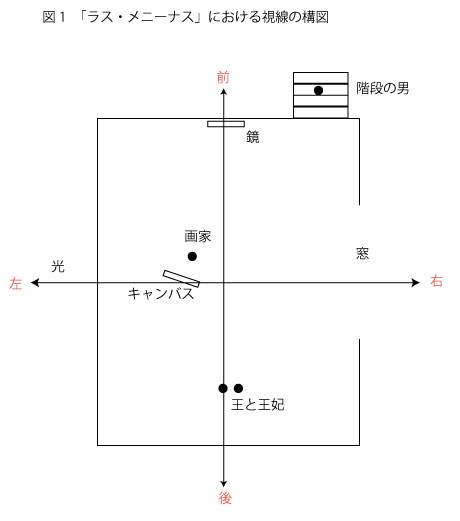

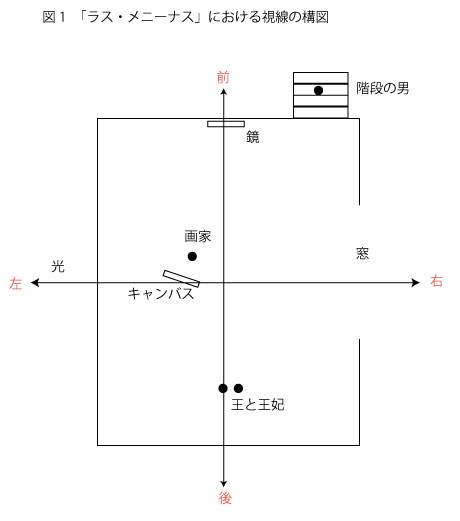

さて、この『ラス・メニーナス』の中に組み込まれている幾つかの視線が織りなす構造についてヌーソロジーの観点から大まかな分析をしてみることにする。以下の内容は、まもなくこのブログで連載しようと考えている『4つの無意識機械』の内容の伏線とも言っていいものなので、とりあえずはヌーソロジーが意識構造をどのように読み解いていくのかその方法論についてのダイジェストとして目を通していただければ幸いである(最下部に示した図1参照のこと)。

まずは次のような前提を設けて構造の骨格を抽出してみよう。

1、この作品は王の視野空間が表象化されたものである。

2、窓から入って室内を満たしている光は作品内の向かって右手側からの光の入射によるものである。

3、鏡に映し出されている空間は王が感覚化している王の背後の空間である。

4、画家には王の背後の空間そのものが見えている。

5、キャンパスに描かれている像は画家に見えている像の模写である。

6、階段の男はこの部屋全体で起こっている出来事を俯瞰する位置にいる。

7、他の人物や犬についてはとりあえずここでは取り上げない。

1、第一の軸——王VS画家、もしくは前と後

王の前方に画家が立ち、王はその画家に見つめられる存在としてキャンパスの背後側に立つ。しかし、ここでいう王とは、この作品によって示されているように王と呼ばれるようになる以前の者の目前に生起している現象でしかなく、「王」という自意識の種はまだ視野世界そのもののと一体化した混沌としてウロボロス的状態を保っている。そのような状態としてこの絵を見れば、当然、この絵にはいかなる意味も与えることはできない。画家も鏡も鏡に映る王自身も、そして、画家のキャンバスも、窓から入り込んでくる柔らかな光線も、それはサルトルのいう木の根っこと同じく、嘔吐を催すような不気味な光の模様でしかないだろう。それは言葉で名指される以前の風景であるがゆえに世界のありのままの様態とも呼べるし、そこからやがて王が立ち上がってくるという意味において主体の起源とも言える。

「前」が現象として文字通り現前した後、前はいかにして「後」の存在を知りうるのだろうか。本来、決して見えることのない「後」を「前」に架空させているものとは一体何なのか。それはおそらく「眼差す」という能力を持った特異な点が主体=「前」の中に混入されて出現しているためだと考えられる。それがヌーソロジーが「真実の人間」と呼ぶ他者そのものとしての他者である。この他者は普段、われわれが日常的に対面している他者ではないことに注意してほしい。主体はこの「眼差すもの」によって眼差されることによって「わたし」というイメージを確立させ、その後、その類似したイメージをこの「眼差すもの」に当てはめることによって「他者」という概念を形成する。だから「わたし」というイメージが生まれてくる以前の「眼差すもの」に対してはそれが誰なのかを言い当てることは原理的に不可能である。このようなアンタッチャプルな他者のことをラカンは「大文字の他者」と呼んだ。未だ意味を与えることのできない原光景の中にはこのように大文字の他者が特異点として入り込んでいる。

その把握不能とされる大文字の他者の眼差しをこの作品における画家の眼差しに重ね合わせてみよう。画家はモデルとしての王を見つめている。ここで画家が筆を下ろしているキャンバスには画家自身の目に映っている風景が描かれているのだろうが、キャンパス自体は王に対しては背側を見せているために、王はその風景、つまり、画家に見えている自分を直接知ることはできない。王にできることは奥まったところにある鏡に映し出された像を通して自分の像を想像することだけである。しかし、キャンパス上に描かれた王の像と鏡に映し出された王の像には絶対的な差異がある。なぜなら、鏡像は左右を反転させてしまうからである。このことは画家に見えている世界と王が画家が見ている世界を認識することには本性上の差異があることを暗示させている。

画家の眼差しに晒されることによって王は自分という存在の位置を空間の中のある一点として定めることが可能になる。しかし、その位置を自分が認識する限りにおいて、それはあくまで鏡像の位置である。ウロボロスのまどろみにいた現象そのものとしての意識の居場所はこうした原光景内部にセットされた他者の眼差しによって世界からべりべりと引きはがされ、やがては肉体(瞳孔)と呼ばれる位置へと見事に遷移させられていく。世界の内部にまどろんでいた主体が世界から追い出されるという意味では、この引き剥がしは世界自身の排泄行為とも言える。世界とのカオティックな一体感から鏡像段階を通しての外部への疎外。これをフロイトのいう口唇期から肛門期の意識発達に対応させてみるのも面白いかもしれない。

世界から排泄される運命にあるもの――これがヌーソロジーでいうところの付帯質の意となる。作品自体に表された原光景を光に満ちた昼の世界とするならば、原光景たる王の視野空間が自身の肉体を感じとっているこの付帯質の位置は「後」であり、それは光を失った闇の世界でもある。つまり、王が「わたし」を目に映し出された光景の手前側に想定するということは、後ろを見ているということと同意であり、この後ろは画家にとっての前(それは昼の世界であるはずだから)とはまた違ったものとなっているということである。

画家に自分がどのように見えているかを王がいくら正確に描像したとしても、それが王側からの描像である限り必ずや鏡像と化してしまう。われわれが人間と呼んでいるものの観念的基盤はおそらくこの鏡像体にある。「前」そのものであった主体としての面はそこで裏面へと反転させられ、仮の面(ペルソナ)としての顔(パーソナリティー)を持たされるのだ。しかし、世界は一体何のためにこのような合わせ鏡の仕組みを用意してきたのか?世界に人間が存在しなければならない理由。世界に自己と他者が存在している理由。自己と他者のそれぞれがお互い自身の発生の起源として相互反照的に位置づけられている理由。それは一体何なのか。ここにヌーソロジーのいう「対化」という概念の本質がある。創造が「二なるもの」の分化から始まったとするならば、われわれはこの「二なるもの」をわれわれが自己と他者と呼ぶ「我」と「汝」の中に見出さなければならない。そして、その「二なるもの」とはわれわれが「前」と「後」と呼ぶものと極めて深い関係を持って構造化されている。

——つづく

…

4月 23 2009

『ラス・メニーナス(侍女たち)』――人間型ゲシュタルトの起源、その4

さて、この『ラス・メニーナス』の中に組み込まれている幾つかの視線が織りなす構造についてヌーソロジーの観点から大まかな分析をしてみることにする。以下の内容は、まもなくこのブログで連載しようと考えている『4つの無意識機械』の内容の伏線とも言っていいものなので、とりあえずはヌーソロジーが意識構造をどのように読み解いていくのかその方法論についてのダイジェストとして目を通していただければ幸いである(最下部に示した図1参照のこと)。

まずは次のような前提を設けて構造の骨格を抽出してみよう。

1、この作品は王の視野空間が表象化されたものである。

2、窓から入って室内を満たしている光は作品内の向かって右手側からの光の入射によるものである。

3、鏡に映し出されている空間は王が感覚化している王の背後の空間である。

4、画家には王の背後の空間そのものが見えている。

5、キャンパスに描かれている像は画家に見えている像の模写である。

6、階段の男はこの部屋全体で起こっている出来事を俯瞰する位置にいる。

7、他の人物や犬についてはとりあえずここでは取り上げない。

1、第一の軸——王VS画家、もしくは前と後

王の前方に画家が立ち、王はその画家に見つめられる存在としてキャンパスの背後側に立つ。しかし、ここでいう王とは、この作品によって示されているように王と呼ばれるようになる以前の者の目前に生起している現象でしかなく、「王」という自意識の種はまだ視野世界そのもののと一体化した混沌としてウロボロス的状態を保っている。そのような状態としてこの絵を見れば、当然、この絵にはいかなる意味も与えることはできない。画家も鏡も鏡に映る王自身も、そして、画家のキャンバスも、窓から入り込んでくる柔らかな光線も、それはサルトルのいう木の根っこと同じく、嘔吐を催すような不気味な光の模様でしかないだろう。それは言葉で名指される以前の風景であるがゆえに世界のありのままの様態とも呼べるし、そこからやがて王が立ち上がってくるという意味において主体の起源とも言える。

「前」が現象として文字通り現前した後、前はいかにして「後」の存在を知りうるのだろうか。本来、決して見えることのない「後」を「前」に架空させているものとは一体何なのか。それはおそらく「眼差す」という能力を持った特異な点が主体=「前」の中に混入されて出現しているためだと考えられる。それがヌーソロジーが「真実の人間」と呼ぶ他者そのものとしての他者である。この他者は普段、われわれが日常的に対面している他者ではないことに注意してほしい。主体はこの「眼差すもの」によって眼差されることによって「わたし」というイメージを確立させ、その後、その類似したイメージをこの「眼差すもの」に当てはめることによって「他者」という概念を形成する。だから「わたし」というイメージが生まれてくる以前の「眼差すもの」に対してはそれが誰なのかを言い当てることは原理的に不可能である。このようなアンタッチャプルな他者のことをラカンは「大文字の他者」と呼んだ。未だ意味を与えることのできない原光景の中にはこのように大文字の他者が特異点として入り込んでいる。

その把握不能とされる大文字の他者の眼差しをこの作品における画家の眼差しに重ね合わせてみよう。画家はモデルとしての王を見つめている。ここで画家が筆を下ろしているキャンバスには画家自身の目に映っている風景が描かれているのだろうが、キャンパス自体は王に対しては背側を見せているために、王はその風景、つまり、画家に見えている自分を直接知ることはできない。王にできることは奥まったところにある鏡に映し出された像を通して自分の像を想像することだけである。しかし、キャンパス上に描かれた王の像と鏡に映し出された王の像には絶対的な差異がある。なぜなら、鏡像は左右を反転させてしまうからである。このことは画家に見えている世界と王が画家が見ている世界を認識することには本性上の差異があることを暗示させている。

画家の眼差しに晒されることによって王は自分という存在の位置を空間の中のある一点として定めることが可能になる。しかし、その位置を自分が認識する限りにおいて、それはあくまで鏡像の位置である。ウロボロスのまどろみにいた現象そのものとしての意識の居場所はこうした原光景内部にセットされた他者の眼差しによって世界からべりべりと引きはがされ、やがては肉体(瞳孔)と呼ばれる位置へと見事に遷移させられていく。世界の内部にまどろんでいた主体が世界から追い出されるという意味では、この引き剥がしは世界自身の排泄行為とも言える。世界とのカオティックな一体感から鏡像段階を通しての外部への疎外。これをフロイトのいう口唇期から肛門期の意識発達に対応させてみるのも面白いかもしれない。

世界から排泄される運命にあるもの――これがヌーソロジーでいうところの付帯質の意となる。作品自体に表された原光景を光に満ちた昼の世界とするならば、原光景たる王の視野空間が自身の肉体を感じとっているこの付帯質の位置は「後」であり、それは光を失った闇の世界でもある。つまり、王が「わたし」を目に映し出された光景の手前側に想定するということは、後ろを見ているということと同意であり、この後ろは画家にとっての前(それは昼の世界であるはずだから)とはまた違ったものとなっているということである。

画家に自分がどのように見えているかを王がいくら正確に描像したとしても、それが王側からの描像である限り必ずや鏡像と化してしまう。われわれが人間と呼んでいるものの観念的基盤はおそらくこの鏡像体にある。「前」そのものであった主体としての面はそこで裏面へと反転させられ、仮の面(ペルソナ)としての顔(パーソナリティー)を持たされるのだ。しかし、世界は一体何のためにこのような合わせ鏡の仕組みを用意してきたのか?世界に人間が存在しなければならない理由。世界に自己と他者が存在している理由。自己と他者のそれぞれがお互い自身の発生の起源として相互反照的に位置づけられている理由。それは一体何なのか。ここにヌーソロジーのいう「対化」という概念の本質がある。創造が「二なるもの」の分化から始まったとするならば、われわれはこの「二なるもの」をわれわれが自己と他者と呼ぶ「我」と「汝」の中に見出さなければならない。そして、その「二なるもの」とはわれわれが「前」と「後」と呼ぶものと極めて深い関係を持って構造化されている。

——つづく

By kohsen • 01_ヌーソロジー, ラス・メニーナス • 0 • Tags: サルトル, フロイト, ラカン, ラス・メニーナス, 人間型ゲシュタルト, 付帯質