11月 10 2008

時間と別れるための50の方法(49)

●たて、よこ、高さ、そして「誰が」という次元

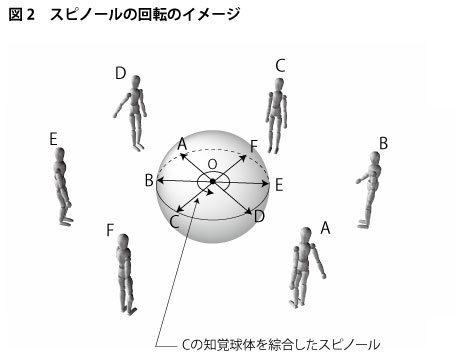

スピノールの回転が次元観察子ψ5とψ6の等化運動を意味しているのならば、次に問題となるのは、4次元空間上に生まれるこのスピノールの回転の位相(角度)とは何を意味しているのかということです。スビノールが4次元空間上で回転しているとすれば、それこそ回転のどの位相にもスピノールが巡ってこなくてはならないわけですから、スピノールが円形状にグルッと無数並べるような自由度が必要となってきます。そして、その中でわずか0.1度でも回転させたこのスピノールは、一つの位相のスピノールが自己の知覚球体を綜合したものだというのであれば、自己から見たものとはまた違う知覚球体を綜合させている必要があります。こういう状況をセッティングするためには、下図1のように一つの対象を取り巻いている無数の主体というシチュエーションを設定する以外、方法はないように思えます。

つまり、彼の視線、彼女の視線、誰々の視線というように、視線が各々の主体の一人称を反映させたものであるならば、その視線自体がスピノール的意味合いを帯びたものになっているのではないかということです。このとき、この対象を見つめている周囲の無数の主体(知覚球体)は、4次元空間ではそれぞれが一つのスピノールとなって、対象の内部空間を下図2のように埋め尽くしていることになります。

このとき、対象を取り巻いている無数の観測者には、その各々の位置で認識されている知覚球体がおそらく存在していることでしょう。二人の観測者が同じ位置を占めるのは不可能ですからそれぞれの知覚球体にはどれとして同じものはありません。この差異がそれぞれの観測者の単独性を保証していることになります。そして、この単独性が4次元空間では、対象の内部性を形成しているスピノールの各位相に対応してくるのではないかと考えるわけです。僕はこうした描像から、空間の第4番目の次元とは「who――だれが」を決定する次元だと『人神/アドバンストエディション』で書きました。ですから、ヌーソロジーが解釈する4次元空間とは、タテ、ヨコ、高さ、という従来の3つの次元に「誰が」という自由度の次元を加えたものになります。

さて、こうした回転が何を行なっているかはかなりイメージしやすいのではないでしょうか。それは人間の意識における現れの部分では、一つの対象(背景面も含む)に対する様々な観測者の視線の綜合に対応してくることになります。実際、そのような回転が皆さんの意識の中でもごく普通に起こっているのが分かるはずです。一つのモノを取り巻いて、その周囲から次々にその対象の違った側面を眺めているような意識の運動です。もちろん、このとき「わたし」の視野の中に他者の視野に見えている像が直接リアルに入り込んでくるわけではありませんが、意識には対象を様々な角度から同時に見ているような力が想像力として働いています。言い換えれば、わたしの意識に対象が立体的事物であるという認識が成立しているウラには、このような「もし、彼、彼女、彼ら、彼女らがいるあのそれぞれの位置から見ればこの対象はおそらくこれこれこのように見えるに違いない」という可能的現実が意識に作用しているからです。この可能的現実の存在はとても重要なものです。なぜなら、もしそのような可能的現実への探知能力が意識に備わっていなければ、主体にとって世界は全く断片的なバラバラの平面像の連続としてしか映らないと思われるからです。立体の正面像がわたしの視野に「図」として浮かび上がっているとき、他の見えない側面の像の一群は「地」として潜在化しています。しかし、その見えない潜在化した像を存在としてウラで支えているのは、まさに他者の知覚野とその知覚野に対してわたしの意識が感じ取っている可能的現実なのです。つまり、他者とは客体世界が成立するための絶対条件となっているわけです。こうした他者は普段僕らが気軽に「あなた」と呼んでいるものとも違いますし、また、別の「わたし」としての他者でもありません。なぜなら、客体を形作るために必要不可欠な他者なわけですから、これは「わたし」の一部を為している他者と言ってよいものです。

主体はこのように可能的現実としての他者の絶対的前を包含することによって主体の意識を拡張し、その拡張を支えているのがスピノールの回転ではないのか、というのがヌーソロジーの考え方です。つまり、スピノールの回転は人間の意識に3次元的な客体概念の場を形成させる働きを持たせている精神作用の現れでなかろうかということです。

一つの事物に対するこうした多視点からの同時的知覚の張り合わせ状態は、『光の箱舟』にも書いたように20世紀初頭にピカソやブラックが分析的キュビスムで用いた手法です。その意味で言えば、キュビストたちはスビノールの回転の次元に自身の眼差しを置き絵画制作に勤しんでいたと言えるのかもしれません。このキュビスム的感覚は現代では「バレットタイム」というデジタル技法によってよりリアルな映像表現として映画やCMクリップなど身近なところに氾濫しています。これについては以前、『マトリックスに未来はあるか』というタイトルでエッセイにまとめていますので、興味がある方はそちらを読んでみて下さい。

→→マトリックスに未来はあるか

さて、今までの説明はあくまでもスピノールの回転が人間の意識にどのような働きとして現れてくるのかということに関する説明です。しかし、ヌーソロジーからの真の問題提起とは、スピノール自体が実は真の主体そのもの姿であるということにあります。ということは、スピノールの回転している次元とは無数の主体が集合した高次の精神の場だということになってきます。となれば、もはや次のような言い回しをしても皆さんに怪訝な顔はされないと思うのですが、いかがでしょう。

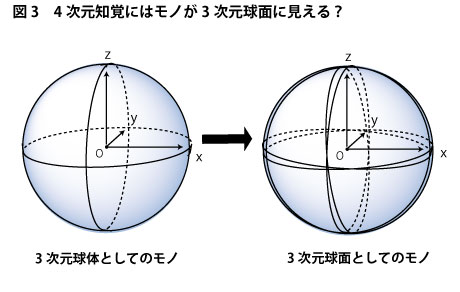

4次元知覚を獲得した者にはモノは3次元球体ではなく3次元球面として見えてくる。そして、そのときのモノとはもはや客体というよりも、個体性を脱したトランスパーソナル的主体の姿と言っていいものである――。

3次元球体に重なって存在させられている3次元球面という観念のカタチ。4次元知覚の獲得によってモノがこうした形象として見えてきたとすれば、もう皆さんの認識力は物質と意識の垣根を超えた領域に侵入を開始していると言ってもいいでしょう。過去の神秘家や哲学者たちが直観や深い思索の果てに垣間見た「見ているものと見られているものとが一致する主客一体の空間領域」を来るべき進化に向けてヌース(旋回的知性)の働きが逆探知させてきているのです。近代以降、主客二元感覚を頑なに遵守してきた人間の意識がモノ自体との邂逅を求め始めていると言ってもいいかもしれません。物質の内部へとその内側から意識を侵入させ、神の思考を辿って創造のルートを想起していくこと——4次元知覚とはまさにそのエントランスに相当するものなのです。

――つづく

2008年11月14日 @ 19:45

図3を眺めているとわかった気になりそうですが、「3次元球体x^2+y^2+z^2<=r^2に重なって3次元球面x^2+y^2+z^2+w^2=r^2が存在する」というのは、数学的・幾何学的にはちょっとイメージしにくいのではないでしょうか?「4次元球体x^2+y^2+z^2+w^2<=r^2の表面としての3次元球面x^2+y^2+z^2+w^2=r^2」というのなら、「3次元球体x^2+y^2+z^2<=r^2の表面としての2次元球面x^2+y^2+z^2=r^2」の延長上に考えれば、多少はイメージできるかもしれませんが…。

2008年11月14日 @ 19:57

すみません。補足です。少し言葉足らずでした。

半径1の3次元球面x^2+y^2+z^2+w^2=1に対して、x^2+y^2+z^2=1-w^2<=1となることから、半径1の3次元球体x^2+y^2+z^2<=1を半径1の3次元球面を下位に射影したようなものとしては見れるように思います。実際、1つ次元を落として、半径1の2次元球面x^2+y^2+z^2=1に対して、x^2+y^2=1-z^2<=1となることから、半径1の単位円板x^2+y^2<=1を半径1の2次元球面を平面(つまり、下位の空間)に射影したようなものとして見れるはずです。

2008年11月14日 @ 23:42

φさん、どうも。説明が不足していて分かりにくかったかもしれません。φさんのおっしゃっていることはよく分かりますが、射影として解釈すると普通の空間認識に逆戻りしてしまいませんか。僕が言いたかったのは、3次元球体における2次元球面上の対極点に向かい合う自他の主体の位置が存在していると見なせば、3次元球体がそのまま3次元球面に姿を変えるのではないか、ということなんですが。。。つまり、3次元球面を描像するためには、従来の思考のように表象を操作するのではなく、表象を作り出している概念の方を操作する必要があるのではないかということなんです。3次元球体には実のところ3次元球体という客体概念を作り出すための集合的な主体の位置が3次元球面として付着していて、主客一体のカタチとして3次元球体を見たときにはそれは3次元球面に見える、ということが言いたかったのですが。。。。意味通じてるかなぁ?

2008年11月15日 @ 09:34

うまく言えませんが、コウセンさんがおっしゃることは、竹内薫氏の『ループ量子重力理論入門』p.91の図8-3(この図自体はスピンを説明する図であって、ループ量子重力理論自身にはあまり関係がない)を見た方がわかりやすいかもしれませんね。要するに、卵において、黄身と白身を結んでいる「カラザ」(臍の緒のような部分)と、「黄身」の関係のようなものでしょう。つまり、「視線」と「3次元空間」が「カラザ」と「黄身」というわけです。「この世」(3次元空間=対象空間)と「あの世」(視座=観察者)を結んでいるのが「視線」であり、それがちょうど「黄身」と「白身」を結ぶ「カラザ」に相当するということです。この「カラザ」の先の「黄身」は3次元回転を行いますが、このとき周囲とつながったままの「カラザ」の捩れがほどけて元に戻るのにちょうど2回転します。それで「スピノル」の喩えになるのです。「カラザ」の機能は、「表象」は「視線」が作り出し、その構造こそ「表相」であり、「表相」とは、ある方向からの角度、つまり、位相(ゲージ)を割り振る構造だとする、ヌーソロジーの主張とうまく合うと思います。何だか『2001年宇宙の旅』で変貌したボーマン船長が地球を眺めている構図に似ていますね。

2008年11月16日 @ 07:33

ねじ的解釈です。まず、最初に球面から片付けます。球体の内側の凹にスクリーンを用意します。スクリーンは光の反射率を上げる為に細かなガラス状のビーズが張り巡らされています。そのスクリーンに“主客一体の人”は、自らの視線を無限遠点の一点に集め、スクリーンに穴を開けます。私達のカラダはこのスクリーンの内側からでられませんが、唯一でられるのが、この視線です。この視線によってあけられた穴にあくまでも想像上ですが、お目目だけ移動して覗いてみます。すると、不思議なことに自己の背後から光が差し込みました。よく見ると私の目が後方の無限遠点にあり、そこから映写が始まっています。すると今まで、スクリーン状の球面に見えて今モノは消えてなくなり、球体空間(現実空間)に感じ始めました。

球面のスクリーンがわかりにくい人は普通に、映画館で映写機から光を出して、映像を映し出すイメージです。

この話で、大事なのは、主観の視線は実の世界を飛び出して、また、元の実の世界に戻り、投影を始めると言う仕組みです。“主客混合の人”には視線の限界領域が存在し、光速度C=30万キロを相対的に感じています。

僕の視線(主観線)は実→虚→実の空間を通っていますが、実と実は重なり合っていますから時間進行は、重なり合っていない人と見分けがつきません(笑)光速度は一定で、時間や空間が伸びたり縮んだりする。良くできています。逆説的に言えば、時間や空間が一定で光速度が変化するならば、私達の表相は進化せざるをえないと考えますが、どうでしょうか!?