構造的にはハイデガー哲学の転回とほぼ同じ主張ですね。すなわち、存在者の世界に存在側からいかにしてアクセスを可能にするか。西田はこのテーマに判断の包摂関係を軸にした思考で臨んでいます。ヌーソロジーにおける元止揚覚醒と同じです。

一応、「場所の論理」について整理できたことをヌーソロジーの視点から再解釈し、図を用いてわかりやすく説明しておきます。参考にしてくだい。

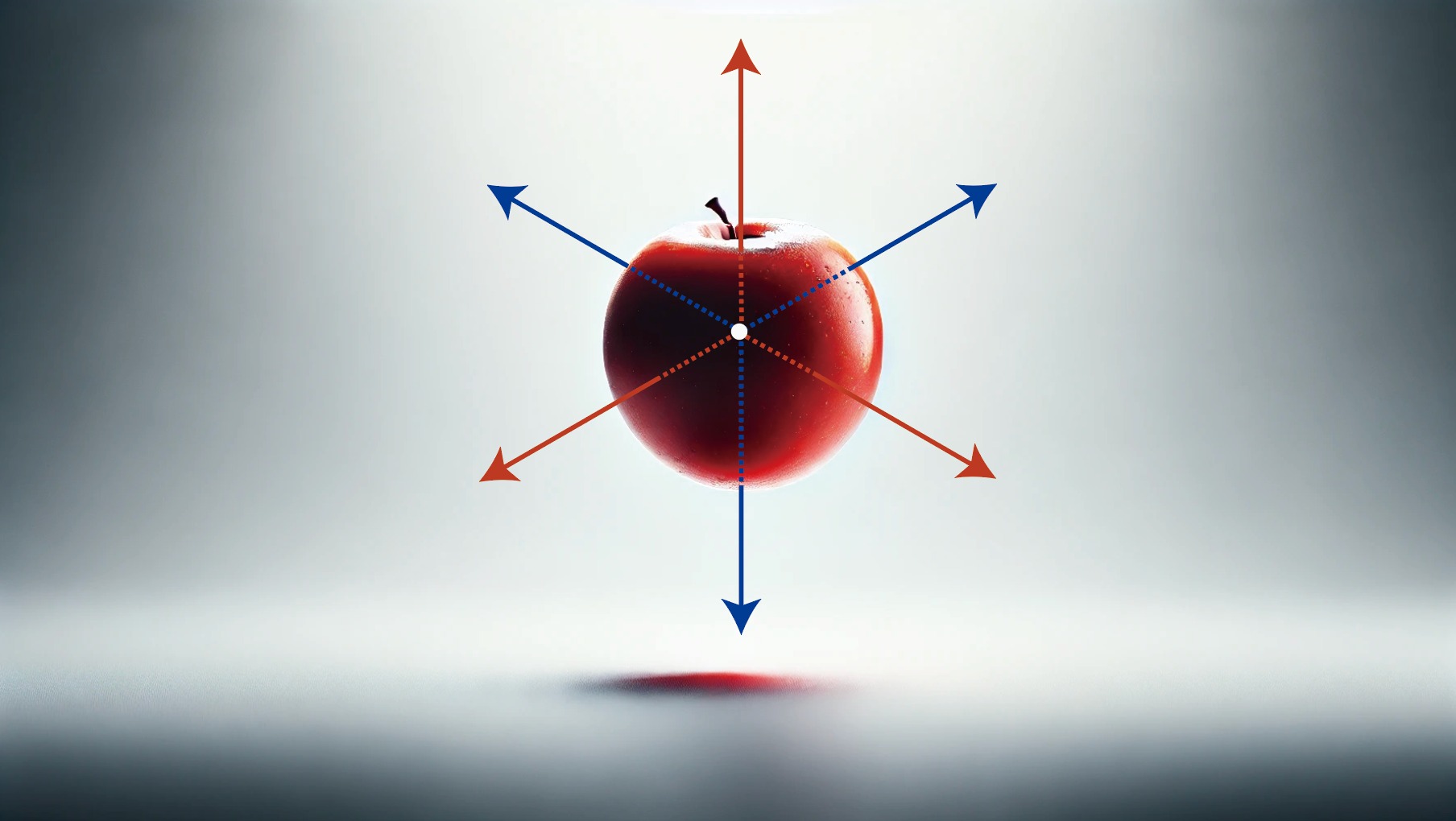

まずは、例によって「このリンゴは赤い」という判断をしている意識から始めます。

1.抽象的一般者(基体)と具体的一般者の関係

主語である「このリンゴ」は基体として働き、述語である「赤い」は具体的一般者として働いています。基体である「このリンゴ」は言葉によって規定された概念であり、存在者の認識を担っています。

一方、具体的一般者としての「赤い」の方は知覚によって感じ取られているものであり、観念として存在しています。このように概念と観念の間を結んでいるのが、超越から知への内在の「働き」です——このリンゴは→赤い。人間の内面から外面への反転と言っていいでしょう。

2.内面と外面の相互反転

概念は人間の内面(思形空間)において構成され、「このリンゴ」という主語は内面に位置する考えましょう。一方、観念としての「赤い」は人間の外面(感性空間)において構成されます。このため、「赤い」という述語は外面に位置します。主語=人間の内面、述語=人間の外面という対応が可能です。

3.具体的一般者の役割

述語面である「赤い」という色感は、青の3次元で示された感性空間に生まれています。これは、知覚野において構成されている具体的一般者(まさに私が見ているこのリンゴ)であることが分かります。西田の問題意識は、この「赤さ」がどこにおいて存在するのか、その場所を見出すことでした。そして、その場所こそが西田が「絶対無の場所」と呼ぶものなのです。

4.知と存在の交わり

西田哲学では、知と存在は「場所」において交わります。この図では、その場所が「奥行き」としての4次元、つまり持続空間として表現されています。持続空間は、知覚が生まれている感性空間の基盤にあたりますが、ここにおいて、知覚と概念が統合されていると考えるといいでしょう。ヌーソロジーでいう位置の等化の場です。

5.時間と持続の関係

奥行きとしての白い点に位置している持続空間は、時間的な流れを感じ取っている側の4次元(虚時間)として存在しています。感性空間に現れる述語面としての「赤い」は、この持続空間の中に存在し、過去の知覚として保存されます。同時に、この持続空間は、新しい現在を生み出し続ける場でもあり、知覚の基盤として機能しています。

6.具体的一般者から抽象的一般者への移行

西田は、この具体的一般者が活動する述語の場所から、主語の場としての抽象的一般者の世界へと、いかにして出るかを考えます。ここは、今度は、持続から時間の発生という内在→超越の場の運動が起こっている場所にあたります。

この繋がりが明確になれば、持続空間が時間として具現化しきて、主語と述語の関係が抽象的一般者としての概念に発展するプロセスが示されることになります。このプロセスは、知覚された具体的一般者が時間の発生の中で概念化され、抽象的一般者としての位置を占めることを意味します。

こうして、主語論理(抽象から具体/内面→外面)の世界においては、自己は時において限定されていましたが、述語論理(具体から抽象/外面→内面)においては、自己が時を限定し、私自身が時間である様子が見えてくるようになります。

このプロセス全体が見えてくることが、西田哲学に言う「自覚」の意味だと考えるといいでしょう。言い換えるなら、あらゆる事物に主語を与えている者へと自らが変身を遂げることです。

このような意識の位相を、ヌーソロジーでは位置の等換と呼んでいます。

⚫︎来れ、トランスフォーマー

西田哲学とヌーソロジーとの重ね合わせで、空間に潜在化している無意識の運動というものが、皆さんにも多少は見えてきたのではないでしょうか。

4次元認識の確立は、今まで存在論系の哲学者たちが様々な言葉で語ってきた内容を、カタチのなかでダイレクトに直観させる力を持っています。

まさに精神の形相としてのイデア。

このような先験的空間を生きる場とする者たちがトランスフォーマーです。

4月 17 2025

西田の「場所の論理」の骨子、ようやく全体像が見えました

構造的にはハイデガー哲学の転回とほぼ同じ主張ですね。すなわち、存在者の世界に存在側からいかにしてアクセスを可能にするか。西田はこのテーマに判断の包摂関係を軸にした思考で臨んでいます。ヌーソロジーにおける元止揚覚醒と同じです。

一応、「場所の論理」について整理できたことをヌーソロジーの視点から再解釈し、図を用いてわかりやすく説明しておきます。参考にしてくだい。

まずは、例によって「このリンゴは赤い」という判断をしている意識から始めます。

1.抽象的一般者(基体)と具体的一般者の関係

主語である「このリンゴ」は基体として働き、述語である「赤い」は具体的一般者として働いています。基体である「このリンゴ」は言葉によって規定された概念であり、存在者の認識を担っています。

一方、具体的一般者としての「赤い」の方は知覚によって感じ取られているものであり、観念として存在しています。このように概念と観念の間を結んでいるのが、超越から知への内在の「働き」です——このリンゴは→赤い。人間の内面から外面への反転と言っていいでしょう。

2.内面と外面の相互反転

概念は人間の内面(思形空間)において構成され、「このリンゴ」という主語は内面に位置する考えましょう。一方、観念としての「赤い」は人間の外面(感性空間)において構成されます。このため、「赤い」という述語は外面に位置します。主語=人間の内面、述語=人間の外面という対応が可能です。

3.具体的一般者の役割

述語面である「赤い」という色感は、青の3次元で示された感性空間に生まれています。これは、知覚野において構成されている具体的一般者(まさに私が見ているこのリンゴ)であることが分かります。西田の問題意識は、この「赤さ」がどこにおいて存在するのか、その場所を見出すことでした。そして、その場所こそが西田が「絶対無の場所」と呼ぶものなのです。

4.知と存在の交わり

西田哲学では、知と存在は「場所」において交わります。この図では、その場所が「奥行き」としての4次元、つまり持続空間として表現されています。持続空間は、知覚が生まれている感性空間の基盤にあたりますが、ここにおいて、知覚と概念が統合されていると考えるといいでしょう。ヌーソロジーでいう位置の等化の場です。

5.時間と持続の関係

奥行きとしての白い点に位置している持続空間は、時間的な流れを感じ取っている側の4次元(虚時間)として存在しています。感性空間に現れる述語面としての「赤い」は、この持続空間の中に存在し、過去の知覚として保存されます。同時に、この持続空間は、新しい現在を生み出し続ける場でもあり、知覚の基盤として機能しています。

6.具体的一般者から抽象的一般者への移行

西田は、この具体的一般者が活動する述語の場所から、主語の場としての抽象的一般者の世界へと、いかにして出るかを考えます。ここは、今度は、持続から時間の発生という内在→超越の場の運動が起こっている場所にあたります。

この繋がりが明確になれば、持続空間が時間として具現化しきて、主語と述語の関係が抽象的一般者としての概念に発展するプロセスが示されることになります。このプロセスは、知覚された具体的一般者が時間の発生の中で概念化され、抽象的一般者としての位置を占めることを意味します。

こうして、主語論理(抽象から具体/内面→外面)の世界においては、自己は時において限定されていましたが、述語論理(具体から抽象/外面→内面)においては、自己が時を限定し、私自身が時間である様子が見えてくるようになります。

このプロセス全体が見えてくることが、西田哲学に言う「自覚」の意味だと考えるといいでしょう。言い換えるなら、あらゆる事物に主語を与えている者へと自らが変身を遂げることです。

このような意識の位相を、ヌーソロジーでは位置の等換と呼んでいます。

⚫︎来れ、トランスフォーマー

西田哲学とヌーソロジーとの重ね合わせで、空間に潜在化している無意識の運動というものが、皆さんにも多少は見えてきたのではないでしょうか。

4次元認識の確立は、今まで存在論系の哲学者たちが様々な言葉で語ってきた内容を、カタチのなかでダイレクトに直観させる力を持っています。

まさに精神の形相としてのイデア。

このような先験的空間を生きる場とする者たちがトランスフォーマーです。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ハイデガー, 西田幾多郎