10月 26 2015

アラカワの反転イズムは何を見ていたか

アラカワはやっぱり偉大だな。試みは失敗に終わったと言えるのかもしれないけど、想像的他者と共有される視点をはぎ取り、言語以前の宇宙の生成の場へと意識を引き込もうとする仕掛けをあれほど派手に形にした人はアラカワぐらいしかいないのではないか。とにもかくにもドゥルーズを身体化させている。

アラカワはドゥルーズに「言葉なんかはいらない」と言い放ったという。それを受けてドゥルーズは「アラカワは狂っている」と言ったそうだ。この話が本当なら、アラカワは、ほんとすごい(笑)

言語、時空、俯瞰的視線、想像的自我、さらにはそれらが持った偽りの共同性、遠近法、神経症etc。これらはすべて人間という体制が持った病なのだろう。存在の「反転」以外にこの病を癒す方法はおそらくない。

反転の契機はアラカワも言っていたように、極大と極小を同じところに置く概念の設定によって訪れる。これはアラカワのいうブランク=全ての存在に通底する零度の場所に相当するのだが、それを数学的に形式化しているのが、物理学者たちがいうアイソスピン空間(クォークやレプトンのスピン空間)だと思っている。

自己と他者が眼差しの交差を行う場所のことである。否、自己と他者と言ってしまうとまずい。より正確には、非人称的な二つの持続体=精神が互換重合を行なう場所と言ったほうがいい。わたしたちが経験する自己と他者は、それらが「場所=トキトコロ」を生成したところに結果として出現してきているにすぎない。

この構造から考えるならば、必然的にわたしたちは記憶を場所の力能と見なす必要が出てくる。つまり、記憶は脳などに宿るものではなく、「場所」に宿っているということだ。自己、他者、主体などといった概念もまた、その場所にとっての記憶として生産されているものに過ぎないように感じている。

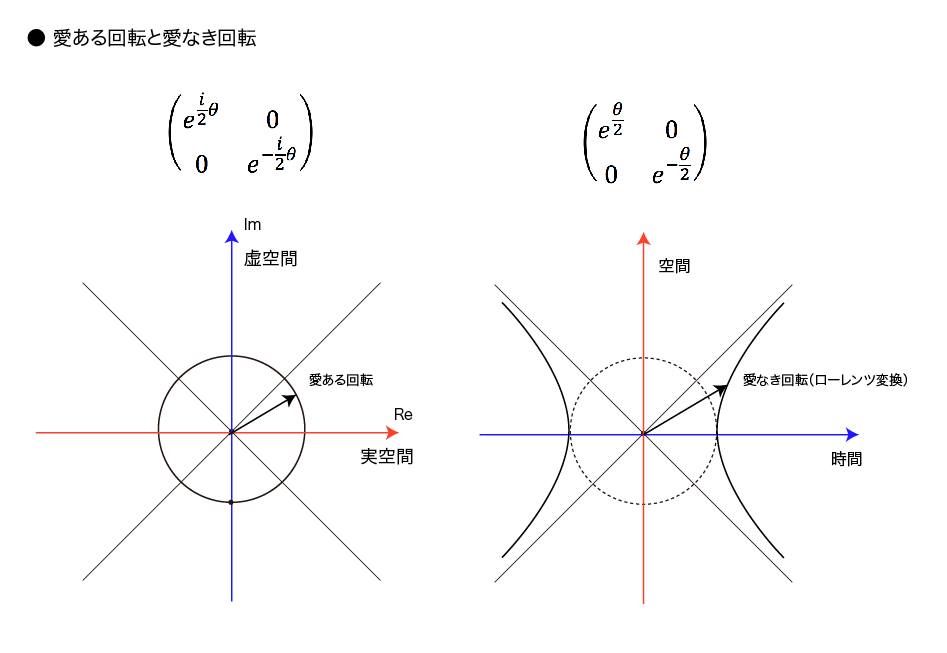

アラカワのいう「違った位相的な個における新しい共同体」というのは強度的、内在的共同体であって、それはおそらく「もの」のことを言っている。ここには安易に結びつける全体性といったようなものは存在しない。安易な全体性とはむしろ時空的結びつきの方にある。回転対称性と擬回転対称性の違いのようなものだ。

佐藤氏がうまく言い当てているように、内部空間の回転には「 i (虚数)=愛」があるが、外部に反転させられた擬回転にはこの肝心の「 i 」が欠如している。「 i 」の欠如は、実体を欠くという意味でもあるだろう。ベルクソンのアインシュタイン批判を思い出す。

それは「ローレンツ変換における観測者とは一体何者か」という問題だった。彼に「 i 」が備わっていないのであれば、彼は物理学がデッチ上げたハリボテ人形のような観測者にすぎないのではないかということだ。なぜなら、この観測者は持続を持たないのであるから、時間を認識することなど到底できない。

時間が延びたり縮んだりするという相対論がもたらした現代科学の常識?は見直されなければならない。それはやはり、実存が欠けた見方にしか思えない。わたしたちは光速度において諸事物の同時性を認識しているのだ。なぜなら、観察者自身が光速度cの位置に「 i 」として生きているのだから。

11月 6 2015

フィールド・オブ・ドリームス

荒川修作-小林康夫の対談を読んで、アワカラの声が頭の中に響き続けている(笑)。

純粋な奥行きと幅だけの世界においては見るものと見られるものの分離はない。また、過去と現在の分離もない。だから、そこには表象が立ち上がることもない。表象の立ち上がりの次元はすべて、この〈奥行き-幅〉に、〈奥行き-幅〉が〈幅-奥行き〉へと逆転させられたものが重なってくるときに出現してくる。この逆転の介入が他者-構造というものだ。つまり、他者が見ている世界を自己が取り込む構造が無意識にはあるということ。いや、正確に言えば、このような他者-構造があるから、経験的な他者や自己が生み出されてくるということになるだろうか。この契機はラカンのいう鏡像段階から始まるが、このシステムがガッツリ完成を見るのは、フロイト的に言うなら、おおよそ、13~14歳(学童期の終わり)当たりだろうか。

一昨日、紹介した複素平面における円と実平面における双曲線の関係は、この他者-構造介入以前と介入以後の関係を幾何学的に表現したものだと思ってほしい。この構造が物理学が論じているディラック場(物質粒子のψLとψRが結合する場)に同型対応している。ディラック場というのは、物理学の文脈では、物質粒子の相対論的な波動方程式から導出されてくる物理的力の場とされるものだが、おそらく、その本質は自他におけるこの奥行と幅の変換とそれらの重合が活動している場所のことだ。先日、紹介した”自己ちゃん”と”他者ちゃん”が眼差しの交差を行なう場所のことと思ってもらえばいい。

カントのいう感性における直観形式としての空間と時間はこの機構から派生してくる。つまり、空間と時間は自他における奥行と幅の強制的一致による産物だということだ。ここで”強制的”といったのは、僕らがまだこの機構に意識的になれていないからだ。「客観は主観に従う」とカントが認識のコペルニクス的転回を行なったにもかかわらず、未だ僕らは、客観世界を超越的な外の世界だと思い込んでいる。そして、その中で、オレが正しい、とか、オマエは間違っている、とか言葉で言い争っている。

もう、そんな世界に皆、飽き飽きしているはずだ。この言い争いに終止符を打つためにも、僕らは内在性の延長に空間と時間を見出さないといけない。なぜなら、空間と時間こそが、僕らが「内在性を一致させている」当の場所だからだ。でも、ここで見出されてくる空間と時間は僕らが現在、経験しているものとは全く違ったものになってくる。というのも、それらは、もはや、客観的世界などといったようなものではなく、わたしとあなたが一致したもの以外の何物でもなくなってくるからだ。アラカワが言っている「共同性」とはこのことなのだ。

アラカワはこうした空間と時間の場所のことを「ランディングサイト」と呼び、その降り立ちのための仕掛けを模索し続けていた。一瞬を永遠へと回収させ、さらにはその永遠を再び一瞬の中へと舞い降りさせるような次元転移装置と言っていいだろうか。これは、僕から言わせてもらえば、カタカムナ人たちが「トキトコロノマリ」と呼んでいたものに他ならない。それは、一度、身体的自我を死に至らしめ、そして、その死を通過して再び世界とともに身体を表出させることと同じ意味を持っている。わたしたちの意識が内在性から空間と時間が生じてくるプロセスを辿り、そのプロセスそのものとなって世界に蘇るならば、世界がすべて内在と変貌を遂げるのは理の当然だろう。

付け加えるなら、ディラック場では、この円(内在)から双曲線(空間と時間)の発生において、同時に質量が生まれてくるとしている。これは、ランディングサイトは同時に「もの」を生み出す機構ともなっているということを示唆している。これもまたトキトコロノマリを「もの」と考えたカタカムナ人からすれば、当然のことと言えるだろう。OCOT情報のいう位置の変換、転換、等換のプロセスのことだ。

哲学的な補足をしておこう。

ドゥルーズが目指していたものはベルクソンが潜在的なものとして直観していた差異を救出することだった。差異の救出は人間の意識が潜在的なものの認識を達成し、それを新たなる現働性と見なすことによって可能になる。差異はヘーゲル的な同一性の中では同一性に従属したものとして現れるが、潜在的なものの浮上においては、事物の内在因、すなわち自己原因として現れる。この自己原因の認識はスピノザがいう第三種の認識に相当する。スピノザのいう第三種の認識とは永遠の相のもとに世界を知覚し、神の観念(事物の創造を引き起こしたところの認識)を直接つかむということを意味する。

そろそろ、永遠をベースにして物事を考えるようにしよう。アラカワが言うように、人間は死なない。死ぬのは法律違反なのだ(笑)。永遠をベースに物を考え出せば、必ずそこに永遠が現れて世界を包み始める。僕が昔、好きだった映画の中に出てくる言葉の中にこういうのがあった。

それを作れば、彼はやってくる――まさに、その通り。フィールド・オブ・ドリームスは実在するのだ。

[youtube id=”yjsd2QmccC8″ align=”center”]

By kohsen • 01_ヌーソロジー, 09_映画・テレビ • 0 • Tags: カタカムナ, スピノザ, ドゥルーズ, ベルクソン, 奥行き, 荒川 修作