2月 17 2009

原子と分子

●交信記録19940222

素粒子の次元と原子の次元の違いとは何なのでしょう?

第一関与自身がその内面に生み出したものと、内面の反映に生み出したものとの違いです。

第一関与とは何ですか?

………………。

それは付帯質の外面にあるものと、付帯質の内面にあるものの違いと考えていいですか。

はい。

それは次元と次元交差の関係ですか。

はい。

原子と分子の違いは何ですか。

精神作用が原子で、感性作用が分子という言い方ができます。

原子は精神進化が直線性として現れたもので、分子が精神進化の反復性のような気がしますが。。

はい、その通りです。

カタチが原子ですか。

はい。原子とはカタチの総体です。

素粒子の体系とは付帯質の内面における次元の方向性が人間の内面の次元に現れたものなのですか。

はい、人間が持った方向を変換している力の総体と考えるといいでしょう。

■解説

似たようなテーマばかりが続いて皆さんには申し訳ないのだが、交信が続いている当時は素粒子と原子の次元がどのように絡み合っているのか全く見当もつかず、このように何度も何度も同じような質問を繰り返していた記憶がある。

ここでも質疑の焦点となっているのはやはり素粒子と原子、さらには原子と分子といった物質を構成している諸要素における次元の違いだ。そもそも皆さんには素粒子と原子の次元の違いという言葉すら何を言っているのか意味不明かもしれない。ヌーソロジーに馴染みがある方は、ヌーソロジーがヘルメス主義的世界観をベースにして、現代科学が仔細にわたって分析、解明してきた物質世界の構造を精神の構造へと翻訳させるための思考製作であることはもうご承知のこととは思うが、蛇足ながら、その入口のコンセプトについて簡単にまとめておこう。

1、人間は重力によって時空という迷宮の中にその意識を投げ込まれている。

2、そこは物質という同一性が支配する差異なき差異の世界である。

3、そこに本性上の差異としての主観の場(知覚野)がくっついている。

4、主観は知覚に始まって内在として主観固有の意識領域を持っており、その領域の中で他者を認識し、客観を形成している。

5、この知覚に始まり、感性や悟性を発達させ、客観、さらにはそれらの綜合体としての超越論的主観性(現象論的自我)に至るまでの構造を裏で作り上げているなにがしかの力の流動構造がわれわれの意識の裏に存在している。

6、この裏の機構をヌーソロジーでは人間の無意識構造と見なす。

7、この無意識構造は現代物理学が内部空間と呼んでいる素粒子の場の空間として表現することがおそらく可能である。

とまぁ、このようなコンセプトでこの「人間という世界」を何とか物質発生の始源の場所としてイメージし直す方法を思案しているのだが、いまだに土台があやふやだけに、この機構の上位に原子の機構を精緻に配置していくのはなかなかの難事業ではある。こと分子となると尚更だ。

分子は普通、原子が寄り集まってできるものと考えられている。もちろん、分子は複数の原子が電気的に結びついて生成されるものであるから、それはそれで正しいのだが、自然界の中に数千万種類にわたって存在する分子群の中でも圧倒的なシェアを占めているのは有機物を構成する分子だ。化学的にはそれなりの説明がつくのだろうが、なぜ、無機物より有機物の方が圧倒的に種類が多いのか皆さんは疑問に思われたことがないだろうか。

原子と分子の違いは何ですか。

精神作用が原子で、感性作用が分子という言い方ができます。

精神構造を観察子の序数で見ると、1番から8番の間で循環する構造を持っている。「8」という数はシステム全体を中和させる働きの象徴数で、これは精神構造全体を初期化させる意味を持っている。水分子H20はその最も基本となる現れで、これは「8」(酸素の原子番号)によって中和された全体性に再び「1」(水素の原子番号)の方向性が対化して付着している様子を表している。このブログにも何度か登場したが「脈質」というやつだ。感性作用というのは、大まかにいってこの「8」と「1」の結合が持った作用のことである。これは言ってみれば、上次元側(「7」を作り上げた意識)から見た人間の意識次元のことを意味している。——物質という場に落とされて再び、意識が方向性を調整しているということ。

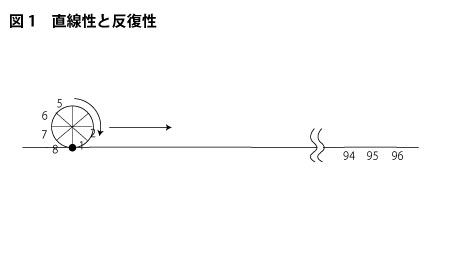

上の内容で「原子が直線性」で、分子が「反復性」とあるのも、原子(自然界では92番のウラニウムまで存在している)がリニアルに精神進化の積み上げを表現しているのに対して、分子側はつねに「8」で初期化され、再度、その「1」から「8」を巡るループをグルグルと反復させられているのではないかと直観したからだ。この「直線性」と「反復性」の関係は下図1のように単純に直線の上を転がっていく円環を想像すればいい。

円環を八等分して1〜8までの目盛りを打つとしよう。直線側はこの円環の12倍の長さがあって、リニアルに真っすぐ延びているとする。直線には目盛りが8×12=96までふってある。この直線上を円が転がっていけば、当然、円は12度回転し、直線上の目盛りは円環上に12層にわたって目盛りの階層を作ることになる。このときの直線の方を原子の生成秩序に喩えれば、転がる円環の方の回転による反復性が有機分子の生成秩序の喩えになっているということだ。

何度となく精神を進化させていこうとも、そこには必ず元の場所に戻されてくる白紙の精神がある。この引き戻しは仏教的にいうならば、業(カルマ)の運動のことであり、この業がサンサーラ(輪廻)のシステムを形作っていると考えられる。ヌーソロジーにおいては輪廻しているのはこのように宇宙精神そのものなのだ。

「8」とは原子番号で言えば酸素のことだが、これは顕在化においては転換作用の意味を持っている。転換作用とは意識進化が起こったときに、その進化の反映として次の人間の意識次元を用意するために意識を初期化する精神の作用のことである。上生(じょうしょう)する弥勒と下生(げしょう)する弥勒。これらは決して上生する進化側が上位で、下生する反映側が下位に位置することを物語っているわけでは決してない。次なる進化が生まれ出ていくためにも、下生は精神にとっては必要不可欠な運動であり、下生の方が後手に生まれたものという意味では、上生にとって下生は自らがさらに成長していくための下半身的存在だといえる。

生物が幾種類もの有機分子からなるのも、生態系全体に次なる精神進化が委ねられているからなのだろう。とりわけ、ホモサピエンスとしての人間はその中でも最も下生した精神の姿であり、OCOTはその最も下位の力のことを「完全性質」と呼んでいる。これは完全なる中和を持った力という意味だ。この完全なる中和状態が反対側の完全なる等化と結合するところに創造のアルファとオメガとの連結が起こっているのだろう。純粋贈与と純粋享受の接点としての人間存在。

こうした永遠回帰を巡る円環性のイメージからすれば、人間が抱く闇こそが生命力の本質だとはいえまいか。中和された精神の中で闇をまさぐり地中深く根を張を張ること。闇の中で水分(言葉)を吸収し、そこに光(知覚)を持ち込むことによって絶えず光合成を繰り返し行っていくこと。それが下生した精神の定めであり、この精神の営みによって生命全体、否、宇宙全体は支えられているのだ。

3月 18 2009

ヒトの精神構造としての太陽系(3)

さて、太陽系における内惑星系を個的意識発達の元型構造、外惑星系を類的意識発達のそれとして、そのおおまかなラインをヌーソロジーの観点から俯瞰しているわけだが、第9惑星の冥王星(現時点では準惑星)とその反映者として想定される第10惑星X(現時点では未発見)のペアが形作る次元の俯瞰には、心理学等で用いられている意識発達の概念を大幅に逸脱、超越する概念を取り込む必要性が出てくる。それがヌーソロジー特有の「交替化」という概念である。『人神』にも書いたと思うが、この交替化という概念の根底には「陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる」という古代中国の太極的思考のように、万物は陰陽の役割を常に交替させていくことによって絶えることのない前進を続けて行くという考え方が含意されている。ヌーソロジーが「人間の意識進化」と呼ぶものは、この交替化の概念によって必然的に仮定されてくるものであり、それはダーウィン的な無目的な進化概念ではなく、明確な目的を持った弁証法的運動として捉えることができる。占星学において冥王星が死と再生の象徴とされているのも、冥王星自体が人間の終焉と新たなる復活という責務を担っているからなのだろう。

交替化とはOCOT情報では「次元の交替化」もしくは「定質と性質の交替化」と呼ばれるもので、これは現在、僕らが自己と他者と呼んでいるそれぞれの意識場をそっくりそのまま入れ替える作業のことを意味している。つまり、ヌーソロジーが用いる次元観察子という概念で言えば、自己側の次元観察子ψと他者側の次元観察子ψ*との対称性を形作ることのできる精神の形成を意味するということだ。次元観察子はψ側とψ*側とでそれぞれ14個づつ存在させられており、ψ側とψ*側では奇数系(等化の流れ/青の矢印で示されている)と偶数系(中和の流れ/赤の矢印で示されている)の関係性が逆になって構成されている。ということは、必然的に、交替化の運動が開始されると偶数系だったところが奇数系*に変換され、奇数系だったところが偶数系*に変換されていくことになる。この変換の連鎖がいわゆるヌーソロジーが「顕在化」と呼んでいる作用である。

奇数系の観察子は観察子が形作る空間の差異のシステムに気づいており、その差異の認識を所持しているからこそ等化という統合の作業を可能にしていく。一方、偶数系の観察子においては空間の差異は相殺されて見えなくされており、平板化した時空という名のもとに一様、均質な空間認識として存在させられている。人間の意識に起こる顕在化とは、その意味で、空間に差異の系列を与えていく作業となる。

ここで今一度、Ω9の天王星とΩ10の海王星の働きをヌーソロジーがどのように意味付けしたかを再確認しておこう。天王星は人間の意識に偶数系の観察子を先手に取らせ、外在空間という一見、一様に見える空間の中に人間の意識を叩き込む機能を持っていた。一方の海王星はその空間に潜む差異の系列を人間の無意識にしっかりと保持させており、人間の意識に進化への方向を忘却させないように陰ながらの変換を行っている。今までこのブログで何度も語ってきたように、実質的にはこれらの空間構造の違いはいわゆる時空と物理学が内部空間の構造として解釈している素粒子構造として現象化している。つまり、海王星とは人間にとっての意識活動の場所性となるコーラを提供している本源力と考えられるわけだ。土星が時空(時間)の本質ならば、天王星は重力そのものの力として時空に突き刺されたファルスという言い方もできるだろう。精神分析的に言えば人間に宇宙的生成能力を持たせないように去勢しているわけだ。

こうした対照的な働きを持つ天王星と海王星を等化させてくるのが冥王星の役割だと考えられる。であるから、当然、冥王星は天王星が持った働きと海王星が持った働きを相互変換してその対称性を形作る精神の働きをもち、天王星の力によって反動的生成を行っていた人間の意識活動を宇宙的生成の領域へと連れ出して行く働きを持っていることになる。ニーチェ風に言えば、これは価値転換の境位をもたらしてくる永遠回帰の象徴力である。OCOTがなぜ自らを冥王星の意識体と名乗ったのかという理由がここで明らかになってくるのではないだろうか。

「オコツトトハ、メイオウセイニカンヨスル、シリウスノチョウセイシツデス。コノコウシンハ、スベテ、シリウスカラノソウサニヨッテ、オコナワレテイマス。シリウスノ地球人ヘノ関与ハ、メイオウセイノ近日点通過時カラ始マリマシタ。太陽系ノ最終構成ノタメニ、地球人ノ意識ニ進化ヲ生ミ出スコトガ、ソノ目的デス。シカシ、プレアデスガ作ル強力ナ付帯質シールドノタメニ、アナタガタノ意識ガ働イテイル位置ニ、ハーベスト・ビーコンヲ焦点化サセラレズニイマス。」(『2013: 人類が神を見る日/アドバンストエディション』p.22)

OCOTは人間の意識が顕在化を起こしていく領域のことを「シリウス」と呼んでいるが、ケイブコンパス上の意識流動の構成から見て、冥王星とシリウスが極めて深い関係にあることもここで朧げながらも見えてくる。

——ケイブコンパス上に冥王星と惑星X

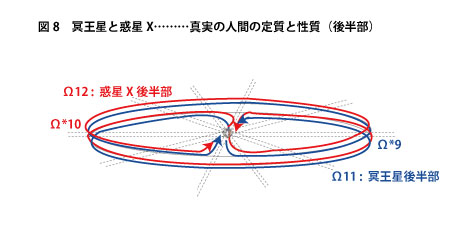

冥王星と惑星Xは内惑星系で説明した太陽と火星と同じく、前半部と後半部で二つの異なった働きを持っている。

■3、大系観察子Ω11~Ω12前半………冥王星と惑星X(真実の人間における定質と性質)

●冥王星=Ω11前半………ヒトの精神の等化

ヒトの精神の対化の等化を行う(ヒトにおける「精神の等化」という)。ヒトの精神の対化の等化とは大系観察子のΩ7とΩ*7を同一化させるという意味で、Ω9のヒトの思形によって働かされていた人間の意識の領域であるΩ8(Ω2→Ω4→Ω6→Ω8)をΩ*7(Ω*1→Ω*3→Ω*5→Ω*7)へと変換させていくことを意味する。図7からも見てとれるように、これは他者側においての人間の意識に顕在化を起こさせる力となっているのが分かる。先手として働いていた人間の内面の意識の流れを外面*の意識の流れを先手側に持つように変換し、新しい次元におけるヒトの精神を形作っていくということである。ヒトの意識が意識進化によって新たなヒトの次元を創成させるという意味では、冥王星は人間の意識の覚醒を二度経験した力とも言える。つまり、冥王星は二度目のヒトの次元の生成を行う力となっているということだ。ヒトの対化を合わせ持っているという意味で、冥王星が作り出す次元は「ヒトの総体」とも呼ばれる。

●惑星X=Ω12前半………ヒトの精神の中和

ヒトにおける精神の等化が対化として生み出されたときに、その相殺で付帯質として生み出されてくるもの。覚醒期においても覚醒を行うことができない人間の意識次元の総体性を意味すると考えてよい。Ω8とΩ*8を合わせ持った次元。Ω10のヒトの感性によって働かされていた人間の無意識領域であるΩ7(Ω1→Ω3→Ω5→Ω7)をΩ*8(Ω*2→Ω*4→Ω*6→Ω*8)として顕在化させていくことを意味する。

■4、大系観察子Ω11~Ω12後半………冥王星と惑星X(真実の人間における定質と性質)

●冥王星=Ω11後半………真実の人間の定質

反対側の次元における思形=Ω*9を作り出すことによって、新しい人間の意識次元を作り出す働きを持っている。精神の進化はこれによってヒトの思形と感性(Ω9とΩ10)を等化し、次元総体(次元の対化)を支える定質の力となる。このΩ11の全体性を真実の人間の定質と呼ぶ。

●惑星X=Ω12後半………真実の人間の性質

反対側の次元における感性=Ω*10を作り出すことによって、新しい人間の意識次元の方向性を潜在的に変換する働きを持っている。これによってヒトの思形と感性(Ω9とΩ10)の中和が生まれ、次元総体の反映を生み出すことになる。このΩ12の全体性を真実の人間の性質と呼ぶ。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ケイブコンパス, ニーチェ, プレアデス, 人類が神を見る日, 付帯質, 大系観察子, 素粒子