7月 14 2006

光万歳!!闇万歳!!

人間の内面と外面という概念は、もともとOCOT情報が最初に伝えてきたものだが、今となって考えれば、これは人間の空間認識を光のカタチに沿って見るための基礎となる概念だったことが分かる。僕らは「光によって」対象を見つめてはいるが、「光となって」対象を見つめたことはない。ここが問題なのだ。光となって対象を見つめるとはどういうことか——おそらく、このことを理解するために、この人間の内面と外面という概念がある、と言っても過言ではないのだろう。

人間の内面と外面という概念は、もともとOCOT情報が最初に伝えてきたものだが、今となって考えれば、これは人間の空間認識を光のカタチに沿って見るための基礎となる概念だったことが分かる。僕らは「光によって」対象を見つめてはいるが、「光となって」対象を見つめたことはない。ここが問題なのだ。光となって対象を見つめるとはどういうことか——おそらく、このことを理解するために、この人間の内面と外面という概念がある、と言っても過言ではないのだろう。

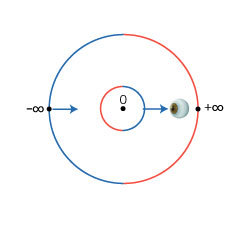

まずは、人間の外面について一言で説明しておこう。それは、僕らにとって「見える」という出来事が起きている空間の片割れのことを意味する。それには二種類あって、一つは、モノの表側で像として見えている部分(ヌースでは「表相」といいます)、もう一つが、モノの背景となっている空間側(ヌースでは「表面」といいます)のことである。モノの認識はこうした図と地の相対的な差異によって可能となっているが、どちらも「見えている」という意味では、同じ種族に属する空間であることが分かる。

さて、対象認識は必ずしもこの二つの相対的な差異だけで成り立っているわけではない。もう一つより大きな双対関係がそこには存在している。それは、見えない部分としての図と地だ。すなわち、モノの裏側と背景空間の裏側。背景空間の裏側とは、ヌースの文脈では、観測者が背後に感じている空間のことでもある。そして、この見えない部分は、当然のことながら、他者にとっては見える部分となっている。こうした自他における内面と外面の双対的配置を、ヌースは内面・外面、内面*・外面*と表記する。

数学的には、モノの表と裏は2次元射影空間が作り出す捻れを持っており、背景空間の表と裏は3次元射影空間としての捩じれを持っている。どちらもメビウスの帯のような内=外、外=内というカタチを持っているということだ。光のカタチとは、まさに、この二層を貫いて走る空間の捻れにある。単なる可視光がグノーシス的な認識の光へと変質するためには、僕らは、光が持つこの内外の捻れに意識的になることが必要であり、その捩じれた光に合わせて事物を見つめ直さなければならない。それは、思惟が光に乗るということでもあり、世界への眼差しが光そのものになるということでもある。そうした眼差しこそが宇宙卵の卵割力となり得るのだ。

さて、光になって初めて気づくこと。。。それは、闇の大切さである。闇は光のシンボル(片割れ)であり、同時に、光は闇のシンボル(片割れ)である。真の倫理は、この光と闇の共存関係の中で築かれるべきなのだ。

君が光を一身に浴びるとき、僕は闇の中に佇み、

君が闇の中に佇むときとき、僕は光を一身に浴びる。

こうした光と闇の双数的関係の中で、それら相互の呼吸を司っているのが、ほんとうの光と呼んでいいものなのかもしれない。光は闇という対比があってこそ、光足り得るのだ。光だけの世界に光は無い。闇だけの世界にも闇はない。その意味で、この光が空間構造として持っている内=外、外=内捻れの構造は、闇と光の勢力が絶えず拮抗する、一種の「薄暮」の領域と言っていいだろう。光でも闇でもない何か。光でも闇でもある何か。言い換えれば、僕でも君でもない何か。僕でも君でもある何か——こういう微細な振動が起こっている場所のことをイマージュの草原と呼んでいいのだろうと思う。そこには確固とした闇と光の対立はない。常に風に吹かれて刻一刻と形を変え流れて行くイマージュの七変化があるだけである。言葉の交換と欲望はそこで生成され、整作され、光と闇の分離、抽出を推し量ろうとする。イマージュから個物へ、そしてまた、個物からイマージュへ。ハイブリッドな振動世界から、光と闇のコントラストを受ける空間へと出たとき、光は結晶化し、客体化的な事物へと至り、一方で、闇は事物を背後で支える空間へと変わるのである。

君や僕という主観存在は、その意味で言えば、そうしたイマージュの風が吹き抜けて行く回廊と言っていい。ただ、問題は、それらそこでの二つの風向きが全く逆に向いているということ。風のぶつかり合いは渦巻きを起こし、このぶつかり合いは、互いのエネルギーを消費させ収束の渦を形成する。そして、そこに、悲しみや、怒りや、嘆きといった魂の苦痛が走る。この回廊をエッシャーが描く絵画以上に、鮮明に、ありありと、見えるもの、感じ取れるものへと変えていくことが肝要だ。そうすれば、互いの風向きを同じ方向へと向かわせる方法論が見えてくる。それらの風は、元の風とぶつかりあって、より豊穣な、黄金螺旋によって拡大して行く生成の渦巻きを作り出すに違いない。こうした新種の風が、ヌースがフォニオの旋風(つむじかぜ)と呼ぶ、創造空間に吹くハルモニアの風なのだ。二つの光と、二つの闇に祝福あれ!!

ってなわけで、人間の外面と内面、そして、外面*と内面*………そこんとこ、ヨロシク!!

7月 21 2006

ヌースとオカルト

さて、オカルト批判と言えば、オカルト誹謗者たちはオカルトの意味もよく知らずに、あれはオカルトだぁ〜、洗脳だぁ〜、と言って、オカルトを前時代的な迷妄の産物であると決めつける。特に日本の場合はひどい。歴史を見れば明らかだが、オカルトは文化全般の担い手でもあった。ルネサンスから現在までの西欧文化はオカルトに支えられてきたと言っても過言ではない。

オカルトとは元来、ラテン語の「隠す」occulereから来ている。つまり、「隠された-知識」という意味である。なぜ、隠されねばならなかったのか。それは中世キリスト教社会が徹底してそれらの知識を迫害していたからである。隠さなければ殺される。だから、隠されてきた、のである。もし仏教が中世ヨーロッパに広がっていれば、仏教とてオカルトと呼ばれたはずだ。当時は、非正統キリスト教会的な言説であれば、それらはすべてオカルトなのである。

しかし、キリスト教会はなぜにああも神経質に異教を迫害したのか。答えは簡単だ。ウソが暴露される恐怖からだ。オカルトとして伝承されている知識の方が遥かに優れており,正統であるということ。教会はそれを百も承知していたはず、いや、いるはずである。

イエスの誕生日。聖母マリアの果たす役割。十字架上での磔形。十二使徒。復活。etc、キリスト教の教議にまつわる逸話は、そのほとんどがキリスト教出現以前の地中海、東方世界の伝統的な古代宗教から剽窃されている。つまり、バクリだ。イエス=キリスト自体はキリスト教信者ではないので、このパクリに一番気恥ずかしい思いをしているのは、たぶんイエスのはずである。イエスが、もし実在したのならば、彼は徹底したグノーシス主義者だったのではないかと思われる。グノーシス主義自体の裾野は広大で一言では言い表せないが、キリスト教発祥以前に、地中海-中近東地方に流布されていた古代宗教、ミトラ教、ゾロアスター教、マニ教、マンダ教等は、すべて、グノーシス的な色彩を持っていた。プラトンでさえ、広義の意味ではグノーシスと言っていい。

現代人が拠り所としている科学主義も「異端を迫害するのがお好き」という意味においては、ユダヤ-キリスト教の嫡子的性格を持っている。それゆえに、現在のオカルトの定義は、非正統キリスト教会的な言説から、非科学的な教説へと移行しているのだ。科学的な世界観のみを絶対とする唯物主義者たち(今では少なくなってきたのかもしれないが)は、現代のローマ・カトリック教会のようなものである。

さて・・・、ヌースはまぎれもないオカルトである。

ケルビムにはそれぞれ四つの顔があり、第一の顔はケルビムの顔、第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、そして第四の顔は鷲の顔であった。(「エゼキエル書」第10章14節)

まもなく、ケルビムが神の戦車とともに現れる。ケルビムは四枚の翼を持ち、上に二枚の羽を広げ、下の二枚の翼は自らの体を覆い隠す。広げられたものが精神で、覆い隠されたものが物質である。「等化」は二つの方向に分岐し、雄牛と獅子の対話のもとに、鷲に変身することを目指し、メルカバーとして天上高く舞い上がって行くことだろう。一方、「中和」は人間の名のもとに、上の二枚の翼の羽ばたきのの影として、飛翔の秘密を物質の中に隠蔽する。電場と磁場の関係を見れば、それらの関係が端的に表されていることが分かる。

今から、人間が持った知性は二つに分岐していく。一つは、来るべき楽園において知識の樹となり得ていくもの。そして、もう一つは生命の樹となり得ていくもの。この二つだ。どちらを選ぶのもそれぞれの自由だ。どちらが正でどちらが邪というものでもない。生命の樹のないところに知識の樹はないし、同時に知識の樹のないところに生命の樹もない。しかし、一つだけ言えることは、知識の樹では宇宙は創造されない、ということである。

——エヴァよ、再度、林檎を口にせよ。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 4 • Tags: カバラ, グノーシス, ゾロアスター, プラトン, ユダヤ, 生命の樹