2月 4 2013

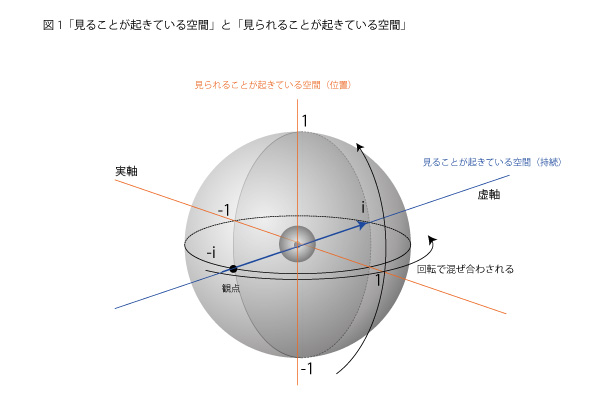

「見ることが起こっている空間」と「見られることが起こっている空間」

世界の認識は「見ることが起こっている空間」と「見られることが起こっている空間」の二重化で成り立っている。しかし、人間は一般に「見られることが起こっている空間」でしか空間をイメージしていない。なんでそういうことになるのかと言うと、人間という存在は「見られる」ことによって自我の基盤的位置を確保するように仕向けられているからだ。

だから、人間においては「見ること」はいつも「見られること」に従属して認識されることになる。つまり、「見られている」空間の中で「見ること」が起きていると思っているのだ。幅の空間で片方に目を置き、もう片方に対象を置く。そしてそれを線で結ぶ。そして、「はい、これが見ることです」と。。この何とも平板的な空間認識の在り方が実際の宇宙の在り方を大きく歪曲している。

「見ることが起こっている空間」と「見られることが起こっている空間」の差異は、実は量子論において初めて出現してくる。それが位置空間と運動量空間の関係になっている。だけど、物理屋さんたちは相も変わらず「見られることが起こっている空間」の中で、その差異について考えているものだから、「量子における位置と運動量の不確定性」という曖昧な概念で片付けるしかなく、それより先に進めないでいる。

早い話、位置空間とは幅の空間で構成された3次元性のことであり、運動量空間とは奥行きの空間で構成されたソレのことなのだ。両者は互いに反転している。前者で「見られること」が起きており、後者で「見ること」が起きている。物理的時間(継起する現在)というものは「見ること」が「見られること」に支配されてしまった状態において初めて出現してくる。「見ることが起きている空間」にはもともと「永遠の現在(純粋持続)」しか存在しない。この「永遠の現在」が世界を、そして、人間を支えていることに僕らは早く気づくべきである。

ライプニッツはすでに運動量の概念をこの「永遠の現在」に近い「コナトゥス(自己保存力)」という概念で捉えていた。だけど、これをニュートンが台無しにしてしまった。今の物理学は、言うまでもなくニュートンの系譜で成り立っている。運動やエネルギーという概念から、この内在性の基盤力としてのコナトゥスの力を排除してしまったのだ。だから、物理学はごくごく表層的な世界認識しか持てないでいる。素粒子の体系をいかに高次元で数学化しようとも、それは存在を数学的形式として舐めているだけにすぎず、その形式が内包している真の深みの中へと侵入することはできない。素晴らしい成果なのに、ほんと勿体ない話なのだ。

「永遠の現在」が息づく空間を僕らは新しい宇宙的知性の名のもとに奪回しなくては行けない。でないと、人間は宗教と科学が持った相異なる超越性の中で常に不毛な対立を続けるしかない。宗教的権威と科学的権力から人間精神が自由になるためにも、僕らには新しい知性が必要なのだ。

3月 1 2013

3Dソフトを使っての「奥行き」の解説

最近、ひょんなことからMacのモニター画面をそのまま録画できる方法を知った。その方法というのが驚くほど簡単でQuickTimeで「新規画面収録」をセレクトすればいいだけ。これだと面倒臭いアニメーションの製作をする必要なしに3Dソフトをいじりながら画面を録画するだけで、ヌーソロジーの諸概念を3Dで説明できる。そう思い、さっそくfacebook上で実験を開始した。

まずは、奥行きと幅の成り立ちの違いについて複素空間を使って簡単に説明。次にヌーソロジーの基礎となる重要な概念「人間の外面」と「人間の内面」について解説。

facebookにさっそくUPしたところ、分かりやすいと好評を得た。ということで、こちらにもUPしておきます。

●解説1………奥行きに距離を見てしまう認識は、他者が知覚している幅を自己が奥行きとして仮借していることによる。

●解説2………奥行きのリアルは一点同一視されプランクスケールにまで縮んでいる。

●解説3………奥行きとは持続を意味し、真の主体が位置しているところである。

●解説4………複素数の反転W=1/Zが時空と持続を分ける元になっている。

【補足】昨年末当たりから、ヌーソロジーの次元観察子の概念を複素空間で組み立て直すことを考えている。今までは人間の外面(持続領域)と人間の内面(時空領域)をホーキングが提唱した虚時間宇宙=4次元空間と4次元時空の関係に対応させて説明していたのだが、この虚時間宇宙モデルでは自己と他者がそれぞれ経験している主観的宇宙の差異をうまく表すことができなかった。というのも、4次元空間が4次元時空に対する差異を表すとしても、時空の反転が起こったときの自他の外面同士の差異がうまく表現されていないからだ。それに素粒子を表現する波動関数は複素関数である。観察子概念を複素空間に置き換えなければ素粒子との対応を正確に論じることはできない。

このことは前々から抱いていた問題意識ではあったのだが、空間に多重化している次元観察子の構造をどのようにして複素空間で表現すればよいのかなかなかまとまらなかった。去年1年、ドゥルーズやメルロ=ポンティの空間論を読み直し、やはり奥行きと幅の差異を実軸と虚軸の関係に見て取るのが目の前で生起している現象の在り方に最も即していると考え、いろいろと構成を試みた。まだ多少、曖昧な点はあるが、どうにか次元観察子の構成を複素空間上でまとめられそうだ。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 4 • Tags: ドゥルーズ, メルロ・ポンティ, 外面と内面, 奥行き, 次元観察子, 素粒子, 複素空間