1月 9 2007

差異と反復………1

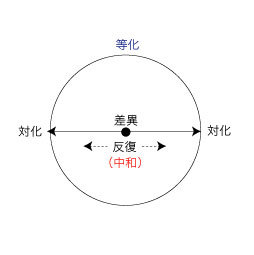

さて、ヌース理論の解説で頻繁に登場する「差異」と「反復」という言葉は、ドゥルーズ哲学からの借用である。本当はヌース理論としての「等化」と「中和」という用語で統一して説明する方が混乱を招かないのだが、僕自身、シリウスファイルを解読していく過程で、どうしても等化と中和という言葉だけでは、それらの概念が内包しているふくよかなイメージが伝わりにくいと常々感じていた。ヌースのいう精神の働きであるところの等化を単に幾何学概念として指し示すのは容易い。それは回転対称性としてあらわれる作用のことである。一方、中和はその対称性が見えない状態のことをいう。これはもっともシンプルなイメージで言えば、円とその直径上の振動に当たる。等化は中和に反映すると振動、つまり反復として顔を出すという意味である(左上図参照)。ヌースにいう精神構造はこの等化作用と中和作用を対化と見なし、さらなる等化と中和を弁証法的に積み重ねていくことによって形作られていく。弁証法を忌み嫌う人たちも多いが、ヌース理論の場合、「対化」という概念が絶対的なものであるため、この弁証法的な運動も双対的な構成を持っており、単なる正-反-合的なイメージでは捉える事のできない多様な構造を展開して行く。

さて、ヌース理論の解説で頻繁に登場する「差異」と「反復」という言葉は、ドゥルーズ哲学からの借用である。本当はヌース理論としての「等化」と「中和」という用語で統一して説明する方が混乱を招かないのだが、僕自身、シリウスファイルを解読していく過程で、どうしても等化と中和という言葉だけでは、それらの概念が内包しているふくよかなイメージが伝わりにくいと常々感じていた。ヌースのいう精神の働きであるところの等化を単に幾何学概念として指し示すのは容易い。それは回転対称性としてあらわれる作用のことである。一方、中和はその対称性が見えない状態のことをいう。これはもっともシンプルなイメージで言えば、円とその直径上の振動に当たる。等化は中和に反映すると振動、つまり反復として顔を出すという意味である(左上図参照)。ヌースにいう精神構造はこの等化作用と中和作用を対化と見なし、さらなる等化と中和を弁証法的に積み重ねていくことによって形作られていく。弁証法を忌み嫌う人たちも多いが、ヌース理論の場合、「対化」という概念が絶対的なものであるため、この弁証法的な運動も双対的な構成を持っており、単なる正-反-合的なイメージでは捉える事のできない多様な構造を展開して行く。

2000年に入った頃、僕はこの等化と中和という概念をよりふくよかにイメージするための何らかの概念はないものか、一生懸命探しまわっていた。そのとき出会ったのがドゥルーズの「差異と反復」という著作だった。この本はすこぶる難解で、たぶん、シリウスファイルとの格闘の経験がなかったらチンプンカンプンの書物だったに違いない。しかし、拙いながらも、OCOTにリードされて辿った思考の足跡は、不思議にこの超難解な本を読み進めるのを可能にしてくれた。細々とした哲学的ジャーゴンは別として、ドゥルーズの思考の核心部分が、それまで朧げにかたどってきたヌースの諸概念と連鎖的にシンクロを起こし、体内に微振動として響きわたってきたのだ。もちろん、そのシンクロが僕のひとりよがりである可能性は捨てきれない。しかし、ヌースが語る精神の幾何学的構造を説明するにおいて、これほどピッタリとくる哲学はないと感じたのだ。そういう経緯から、ドゥルーズ哲学がそのキーコンセプトとして用いている差異と反復という概念は、今や僕にとってはヌースで用いる等化と中和とほぼ同じ意味を持つ言葉となっている。しかし、その一方で、差異や反復といった言葉の導入がヌース理論の聞き手や読み手の人たちにより一層の混乱を与えているのも事実だ。

等化とは差異化のことだって?一体、何のこっちゃ。という意見は掲示板でもよく見かけたし、レクチャーでも質問を受けた。無理もない。一般に「等化」という語の響きは、相対する対立概念を相等しいものにするというニュアンスを持っているが、一方の「差異化」は、相対する二つのもの違いを作り出すことのように思えるからだ。そりゃあ、全く正反対の意味やんけ〜、半田さん、というのが大方の人たちの反応だ。確かに言われてみればその通りである。このへんは少し説明を要する。多少、哲学に入り込んだ内容なので退屈な話になるかもしれないが、ヌース理論に少なからず興味をお持ちの皆さんに、等化と中和という概念のイメージをより正確にお伝えしたい気持ちもあって、ヌース的な見地から要点だけをダイジェストしてみることにする。——つづく

1月 11 2007

差異と反復………2

たぶん「差異」という言葉を難解に感じている人も多いかもしれない。単なる言葉の意味としてならば、それは「違い」と言い換えても何の問題もない。ただドゥルーズが執拗に追いかけていた「差異」とは、存在論的差異というやつである。もともとこの存在論的差異を云々しだしたのはハイデガーだった。存在論的差異とは、簡単に言えば、「あること=存在」と「あるもの=存在者」の違い、のことだ。「あるもの」は「あること」によってその存在を可能にさせている。「あること」がなければ「あるもの」もあるものであることを止めざる得ない。問題はこれら「あること」と「あるもの」、この両者の差異とは何か、ということである。しかし、ちょっと考えると、さらなる差異もある。「あること」と「あるもの」の差異を見ているのは人間じゃないかということだ。つまり、存在論的差異に対してさらに差異を持っているのが人間の存在の有り様であって、ハイデガーはこうした存在を存在者とは区別し現存在と呼んだ。存在、存在者、現存在。。存在にもいろいろある。ドゥルーズは存在に潜むこれら諸々の差異の本性の中に思考を侵入させていこうとしたのだ。。。。話が難しい。

すでに思考停止した人もいるかもしれない。しかし、ちょっとした言葉の置き換えで、この哲学的命題は非常に分かりやすくなる。それは存在を「神」に、存在者を「被造物」に置き換えさえすればいい(まぁ、こういう乱暴な置き換えが許されればのことだが)。すると、存在論的差異とは、神と被造物との差異のことを言っているということになる。ただ神という概念は全体性への欲望を駆り立てるので、現代哲学は好まない。事実、ハイデガーの時代はすでにニーチェが登場して「神の死」の時代に突入していた。おまけに第一次世界大戦という歴史上未憎悪の惨劇が起こり、ヨーロッパ世界の存在そのものが危機に瀕していた。ハイデガーはカトリック教会の堂守の子で、幼少の頃は敬虔なクリスチャンだったのだが、彼はその神学的な欲望を哲学で果たすことによって、ヨーロッパ世界(ドイツ民族?)の救済をもくろんだのだろう。

さて、この差異だが、差異には必ず反復がセットがついてくる。というのも差異とは常に何ものかと何ものかの差異でしかあり得ないからだ。例えば、右と左の差異について考えるといい。こう言った瞬間にも、皆の首は右、左、右、左、とテニスの観客のように反復しているのではないだろうか。つまり、差異が反復を生むと言えるし、また反復の間に差異が眠っているとも言えるのだ。そして、反復という活動は人間の言語が二項対立的な図式のもとに成立している限り、必ずすべての認識につきまとってくるものとなっている。というところで存在論的差異の話に戻ろう。

ドゥルーズは世界が現れていること、これもまた反復であるという。一体、何が反復しているというのだろうか。それは端的に言えば、存在論的差異における反復である。存在論的反復とは、言葉の上で言えば、存在、存在者、存在、存在者………という反復のことになるが、これでは何のことか分からないので、再びさっきの言い方を用いてみる。すると存在論的反復とは、神と創造物の間の反復と言い換えることができる。つまり、単に存在する、とは言うものの、目の前に世界が現れているということは、創造における最初のものと最後のものとが一緒に重合しあった形で、その気の遠くなるような創造の距離を、おいっちに、おいっちに、と反復しているということである。こうした反復は僕ら人間には即自的反復(それそのものにおける反復)のようにしか見えないが、その背後にはニーチェのいう永遠回帰が働いているということなのである。——つづく

By kohsen • 差異と反復 • 5 • Tags: ドゥルーズ, ニーチェ, ハイデガー, 差異と反復