3月 17 2006

ヌースとシュタイナー(1)

ヌース理論には聞き慣れない用語がたくさん登場してくる。ヌース用語というやつだ。ヌース用語は基本的にシリウス言語(OCOT情報に含まれる意味不明の語彙)と、理論を体系化づけるためにわたし自身がひねり出した造語とのミックスで成り立っている。こうした特殊な用語による論の構成が、ヌース理論に対して必要以上に難解なイメージを与えていることは否めないが、これはヌース理論の成り立ち上、致し方ないことだ。

人間の霊的構造を空間構造へ編集し直し、さらにそこに現れた幾何学性を物質構造へと接続させること。これがヌース理論の基本コンセプトである。こうした思考の試みは科学や宗教はもちろんのこと、神秘学の中でもあまりお目にかかることはない。いや、秘教的伝統の中には存在していたのかもしれないが、今ではそのほとんどが忘却されているのだろう、そのわずかな記憶の残滓は、神聖幾何学という名称でかろうじて命脈を保っているように思える。その意味では、ヌース理論は、かつて存在していたと思われる霊的存在としての原人間が所持していた、この神聖幾何学的な知性を忠実に再現しようとする試みなのかもしれない。

まぁ、本当のところは分からないが、とにもかくにも、神秘学や神智学が説いてきた霊的構造の理論を、超越的なものではなく、認識可能な現代知の対象へと引き下ろすこと。それがヌースのやりたいことなのだ。

神秘学の系譜を継承している霊学として、例えば、シュタイナーの理論を例に挙げてみよう。シュタイナーは人間を形作るための四つの基本的な構成体を次のような言葉で表現している。

1、物質体

2、エーテル体

3、アストラル体

4、自我

ここでいう物質体とは単純に人間を構成している物質的要素、すなわち肉体のことである。エーテル体とは物質的形態生み出す形成力、さらには物質の活動力を支えるエネルギー体のことである。生命エネルギーのようなものだ。これは悟性魂と関連を持つ。一方、アストラル体とは感情や主体意識として把握されるエネルギー体のことを意味する。こちらは感性魂と関連を持つ。

シュタイナーのいう自我とは普通に言う自我とは違い、今挙げた物質体、エーテル体、アストラル体という各要素に主体として働きかけ、それらを浄化していく働きを持つ力とされる。つまり、肉体をベースとしたエーテル的作用である「知」とアストラル的作用である「情」の活動のもとに、それらをバランスよく統合した上で生じてくる自我的作用である「意」に、文字通り、自我(エトス的なもの)の完成を見ているのだ。シュタイナーは、こうした自我によって変革されたアストラル体を感覚魂と呼び、変革されたエーテル体を悟性魂、変革された肉体を意識魂と呼んでいる。

以上の関係性をヌースの概念に対応させると、おそらく次のようになるだろう。

1、元止揚の対化(ψ1〜ψ8)

2、思形(ψ9)

3、感性(ψ10)

4、定質と性質(ψ11〜ψ12)

元止揚とは胎児空間のことだ。ここには前次元のすべての理念力の活動が集約されている。その物質化が人間の基礎としての肉体を構成する。思形とは「人間の内面意識」を形作るための働きで、現象を客体化していくための理念力のことだ。これは大雑把にいうと言語認識の力を意味している。感性とは、「人間の外面意識」を形作るための働きで、主体化を促して行くための理念力に然相当する。これは現象を知覚や感覚という作用として対象化する働きを持っている。

定質とは、思形と感性を等化していくための力で、大雑把に言えば、人間の個体化を欲望の生産と消費の反復によって凝結させていくための理念力のことである。思形は現象の「不在」、感性は現象の「在」を意味しているので、欲望は、この不在と在の等化-中和の反復性として発生することになる。性質とはそうした消費によっても決して消費され尽くすことのない、霊的なエネルギー母胎の無尽蔵な深淵を意味する。

シュタイナーは、上に挙げた物質体を除く三つの構成体を知覚するための超感覚の取得を促しているが、ヌース理論の考え方では、これらは理念的対象と見るので、たとえそれが超知覚であっても、知覚的な対象物となり得るとは考えない。もし、そうしたものが知覚・感覚的なものの範疇で何らかの対象物として認識されたとしても、それらは理念的対象の影のようなものであり、実体ではないと考える。理念的対象はあくまでも感覚や知覚に捉えられるものではなく、超感覚的な「思考」がつかみ出すものだ。

ヌースが持つこうした思考優先の姿勢に抵抗を感じる人がいらっしゃるのかもしれない。事実、ヌースは何度なくその面での批判を受けて来た。しかし、理念的なものは絶対的な差異として出現しなければ理念とは呼べない。現代という時代は自我の運動がアストラル領域に強く働きかけているために、感覚や感性が重視される傾向がある。理性はダメ、感覚が大事、というわけである。しかし、近代の理性と同じく、人間をメタレベルへと移行させるためには、近代の感性も批判的に乗り越えられなければいけない。現代に見られる分裂症的な諸意識の様態の先にある新たな思考様式。それを指し示すことをヌース理論は意図しているのだ。

その意味で自我の解体とは、自我の構成機構を自我自体が認識することによって可能となる。ヌースのいう顕在化とはそういう意味を持っている。顕在化によって自我内部を構成する観察-被観察の構成がメタな関係へと移行し、自我は解体を余儀なくさせられるというストーリーである。シュタイナー的に言えば、自我はそこから、霊我、生命霊、霊人といった高次の人間の意識レベルへと進化を起こすのだ。自我が現在のアストラルレベルから脱却し、物質体へと侵入する時期は近い。それもまたヌースがいう顕在化の意である。

3月 19 2006

ヌースとシュタイナー(2)

ぽぽさんの指摘から、再度、人智学的理念観とヌースの理念観を調整した。

ヌース会議室より転載。。

ぽぽさん、いろいろとありがとうございます。

シュタイナーのライフサイクルを眺めていて、ハタと気づきました。

人間の意識は進化に反映されて生じてくるのでした(笑)。

ということは、人間においては偶数系が先手を取ることになります。

すると、一気にすっきりと収まってくるようです。

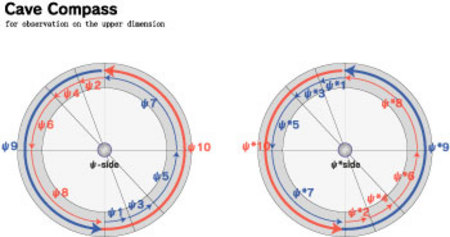

かなり大雑把ではありますが、ケイブコンパスの構造との相性はバッチリです。

ただ、メンタル体と自我は辻褄合わせのため、別物と見て当てはめています。

●シュタイナーのライフサイクルのヌース風アレンジ(下図参照)

1、物質体の成長 胎児期

物質体+(エーテル体)+(アストラル体)+(メンタル体)+(自我)

転換位置(ψ8)の形成に当たります。肉体を健全に成長させていくこと。

2、エーテル体の成長 第1七年期(1歳〜7歳)

物質体+エーテル体+(アストラル体)+(メンタル体)+(自我)

変換位置(ψ7)の形成に当たります。知覚・感覚能力を成長させていくこと。

3、アストラル体の成長 第2七年期(8歳〜14歳)

物質体+エーテル体+アストラル体+(メンタル体)+(自我)

感性(ψ10)の形成に当たります。感情・情緒等の育成。

4、メンタル体の成長 第3七年期(15歳〜21歳)

物質体+エーテル体+アストラル体+メンタル体+(自我)

思形(ψ9)の形成に当たります。論理・思考能力等の育成。

5、自我の成長 第4七年期(21歳〜28歳)

物質体+エーテル体+アストラル体+メンタル体+自我

感性と思形の統合能力の形成。性的能力の育成。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 1 • Tags: アストラル, エーテル, ケイブコンパス, シュタイナー