6月 30 2006

愛の方程式

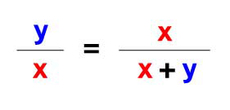

いきなりうさん臭いタイトルで始まってしまったが、とりあえず左の式を見てほしい。

いきなりうさん臭いタイトルで始まってしまったが、とりあえず左の式を見てほしい。

xをわたし、yをあなたと置く。左辺はわたしから見たあなたという関係を意味する。右辺はわたしとあなたから見たわたしという関係を意味する。かのラカンによれば、この関係が相等しくなるとき対象aに至るという。対象aとはラカンにとっては愛の実体のようなものである。その意味で、この式は関係者の間ではラカンの愛の方程式と呼ばれているそうな。ちあきなおみのx+y=Loveのように単純ではない。大抵の人たちが、こりゃ一体何じゃ、トンデモか?と言いたくなる。

ラカンの研究者たちも、この式についてよく解説を試みているのだが、どうも今ひとつピンとこない。たとえば、S氏なんかはこんな調子だ。

「神がわたしを愛するように、わたしがあなたを愛すること。そこに対象aがある。」

さて、困った。ラカンは一体この式で何を言いたかったのか。ラカンに限らず、あの時代のフランスの知識人たちはナチスの検閲から逃れるために、故意に自分たちの思想を晦渋に表現していたふしがある。暗喩、隠喩、換喩等のレトリックを駆使し、文章の端々に織り交ぜるのだ。それも、わざと文意を読み取りにくくさせるように。ふふ、所詮、ファッショ連中の頭じゃ分かるまい。分かるやつだけが読め、という感じである。だから、ラカンの言葉をその文面をなぞるだけではそうやすやすと理解することはできない。彼が生涯行った思索の足跡の中から、共通するイメージを摘み取って、その一つ一つの座標点を結ぶ形でしか、意味の輪郭は描けないのだ。

さて、ヌースがこの方程式の謎を解けと言われたら、どう解こう。。

ヒントは同じくラカンが口にしていた「愛の奇跡」にある。言うまでもないことだが、これはヒデとロザンナの曲名ではない。この世界で最も驚くべき奇跡とは何か。それは愛される者が愛する者に変容することである。ん〜、どうでもいいけど、ラカンってキザ。。

確かに、こうした変容は恋愛体験において普通に見られることだ。好きだ、好きだと言われているうちに、気がつくと、こっちが告白された相手に夢中になっている、ということが多々ある。このときわたしの心中で一体何が起こっているのか——ラカンはいう。受動が能動に変わること。それこそが奇跡なのだ、と。凡人は、そんなことは奇跡でも何でもない、能動に変わったおかげて、彼・彼女に逃げられてしまったじゃないか〜、くぅ〜。とぐらいしか思わない。そうではない。ラカンはここで何を言わんとしているのか。。ラカンの精神分析の本質はこの受動者から能動者への転換にあるのだ。

受動が能動に変わること。それは人間が人間を作り出した者に変わる、ということを暗示している。つまり、無意識への接近である。無意識のシステムとは、言い換えれば、神のシステムであり、それによって人間の意識は受動的に働かされている。受動的なものがどうやって能動的なものへと変容することができるのか——その奇跡の行い方について語ろうとしているのがラカンの精神分析なのだ。というところで、愛の方程式に戻ってみよう。

左辺のy/x……yを目の前に現れた現象世界とし、xをそれを受け取っているわたしとしてみよう。つまり、この分数を主体世界と客体世界の分割比であると考えてみるのだ。とすると、右辺側のx/x+yは何を意味することになるだろうか?主体と客体を合わせたものが、実は真の主体であり、そのとき主体だったものは客体へと変わる。。そして、その分割比は、前のものに等しい。。。一体、どういうことだ?

一つだけ言えることは、この式は主体を客体へと変えること、つまり、見つめる者を見つめられる者へと変換している式だろうということだ。このとき、真に見つめている者とは、主体と客体を併せ持った世界そのもの、つまり、神そのものとなる。世界はどういう事情からかは知らないが、此岸と彼岸に分かれた。此岸から見た彼岸。それがy/xが意味していることだ。そして右辺のx/x+yは、その逆、すなわち、彼岸から見た此岸を表している。彼岸に「わたし」はすでに渡っている。だからこそ、ここにわたしがいる。。そして、おそらく彼岸へと渡り終えた「わたし」とは「あなた」のことである。なるほど、y/xにおけるyにも「あなた」はいる。しかし、それは、わたしと対立する「あなた」である。しかし、「わたし」を他者として見ている彼岸の「あなた」は対立するものではなく、わたしを含むものである。だから、「あなた」は神なのだ。神は自分を見るために「わたし」と「あなた」を作ったのである。

さて、y/x=x/x+yという愛の方程式。y =1と置いて、この式を解くと、xは黄金比φになる。ラカンが対象aと呼んだものだ。この対象aはラカンが言うところの「消え去った現実界」の中に息づいている。此岸と彼岸はこの対象aによって分断され、かつ、この対象aによって結ばれているのである。。

対象a。おそらく、それは双対性の思考が生み出す自己言及の成長である。見ることを見ることを見ることを………。負の鏡像原理を正の鏡像原理へと反転させること。そこには燃え盛る生命の火が黄金螺旋の風に煽られて燃え立っていることだろう。風に乗ろう。火を起こそう。そうすれば奇跡は起こる。

…

…

7月 2 2006

魚から星へ

悪魔の愚かしさは自分が後手であるにもかかわらず、神を出し抜いて世界を支配しようというところにある。後手が世界を支配すれば、生成力は失せ、世界は滅亡する。それに気づかないところが悪魔の愚かさだ。物質と精神の関係も同じだろう。物質は精神の反映である。反映としての物質が先手を取れば、同じく世界は滅び去る。それにもかかわらず、物質が覇権を握ろうとするのは、物質が自分自身の出自に関してあまりに無知だからだ。

精神にはこうした物質と精神の関係性が見えているが、物質にはそれが見えていない。このへんの事情は、単純な喩えで示すことができる。物質と精神の直交性を考えるといい。水平面を物質とすれば、垂直方向に精神が存立している。物質が物質自身の中に必死に自らのルーツを探しまくったとしても、決して捕まえることはできないことは明らかだ。脳細胞の発火が意識を作るなどといった考え方はその典型である。偶然の化学反応から生物が誕生してきたとする説も同じだ。

「水の中に映る大空あれ!!」

古代都市ニエヴェの図書館で発見された粘土版に書かれていたこの言葉が、物質の由来を一言で説明している。物質世界は精神世界の投影なのだ。物質が水平面ならば、精神は高さを持つ。よって、物質と精神の関係を俯瞰できるような知性を作り出すためには、この高さ方向を見いだす新たな精神を作り出さなくてはならない。それが古代よりヌースと呼ばれるものである。

物質の水平面では世界は極めて複雑に見えている。しかし、物質/精神の関係性が見える知性にとっては世界は極めてシンプルなものに違いない。

針金を10回巻いてコイルを作り、その影をテーブルの上に落として見る(上図参照)。そこにはランダムに10個のグルグル模様が描かれて見えることだろう。しかし、それらは平面状につぶされているために、複雑な迷路に見えてしまうはずだ。どの旋回がどの旋回の上なのか、下なのか、そんなことは皆目見当もつかない。平面では、巻き上げていった方向が見えておらず、それぞれの円の関係を平面それ自身の中で見ようとする。巻き上げられた螺旋状の円の間では、おそらく、各レベル、バイナリーに力のやり取りが行われているのだが、その関係性は物質平面上では恐ろしく複雑なものになり、その様子をつぶさに分析はできたとしても、肝心の「なぜ?」には答えることはできない。なぜ、この世界は3次元なのか。なぜ、力は四種類しか存在しないのか。なぜ、人間は死ぬのか。なぜ、人間は生きるのか?なぜ、人を殺してはいけないのか?なぜ人は愛するのか。なぜわたしはここにいるのか——こうした根源的な「なぜ?」に対する答えは「高さ」方向にこそ見いだされるべきものだからである。

物質平面での思考を「同一性の思考」、高さ方向の思考を「差異の思考」と呼ぶとするならば、同一性の思考には差異の思考が見えない。しかし、差異の思考には同一性の思考が見える。そこが大きな違いだ。だから、差異の思考を云々するときは、同一性の思考が作り出している知識は、否定されるのではなく、利用されるのだ。なぜならば、それらは同じ者のネガとポジだからである。水の中にうごめくすべての魚たちを銀河の星々に変えること。物質知を精神知へと変えること。決して水の知識は否定されるわけではない。それは知識の読み取り方が90度、大空に向けて直立させられる、ということだけなのだ。

例えばわたしが次のような話をするとしよう。

「三次元物体認識と炭素は同じものである。人間が客観的空間の中に一つの対象を概念化している状態、炭素とはその構造が物質平面に射影されている状況のことをいう。この場合、客観的空間概念が酸素分子で、対象概念が炭素である。あらゆる生物は、人間がそうした認識を持つことによって作り出す様々な思考形態や感情形態によって生み出されてきている。だから、そうした意識状態の総称が有機体なのだ。有機体とは他ならぬ人間の意識活動のことだ。炭素化合物とはそうした概念をベースとしたところに生じている様々な意識のバリエーションによって生産されてくる。有機体的連結が生物の必須条件であるならば、生物とは人間の意識活動の様態に他ならない。」

ここに書かれていることは別に重要ではない。大事なことは言表ではなく、こうした言表をロジカルに接合することのできる真のメタロジックを創造することである。人間は神の種子に決まっている。そうではないというなら、一体、何が神を生み出すというのか。人間は神々を作り出すための母なる生産機械である。神に変身するためのメタロジックを直立させること。科学でもなく、宗教でもなく、オカルティズムでもなく、何か全く別のものを。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 5