7月 14 2006

光万歳!!闇万歳!!

人間の内面と外面という概念は、もともとOCOT情報が最初に伝えてきたものだが、今となって考えれば、これは人間の空間認識を光のカタチに沿って見るための基礎となる概念だったことが分かる。僕らは「光によって」対象を見つめてはいるが、「光となって」対象を見つめたことはない。ここが問題なのだ。光となって対象を見つめるとはどういうことか——おそらく、このことを理解するために、この人間の内面と外面という概念がある、と言っても過言ではないのだろう。

人間の内面と外面という概念は、もともとOCOT情報が最初に伝えてきたものだが、今となって考えれば、これは人間の空間認識を光のカタチに沿って見るための基礎となる概念だったことが分かる。僕らは「光によって」対象を見つめてはいるが、「光となって」対象を見つめたことはない。ここが問題なのだ。光となって対象を見つめるとはどういうことか——おそらく、このことを理解するために、この人間の内面と外面という概念がある、と言っても過言ではないのだろう。

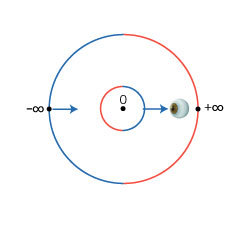

まずは、人間の外面について一言で説明しておこう。それは、僕らにとって「見える」という出来事が起きている空間の片割れのことを意味する。それには二種類あって、一つは、モノの表側で像として見えている部分(ヌースでは「表相」といいます)、もう一つが、モノの背景となっている空間側(ヌースでは「表面」といいます)のことである。モノの認識はこうした図と地の相対的な差異によって可能となっているが、どちらも「見えている」という意味では、同じ種族に属する空間であることが分かる。

さて、対象認識は必ずしもこの二つの相対的な差異だけで成り立っているわけではない。もう一つより大きな双対関係がそこには存在している。それは、見えない部分としての図と地だ。すなわち、モノの裏側と背景空間の裏側。背景空間の裏側とは、ヌースの文脈では、観測者が背後に感じている空間のことでもある。そして、この見えない部分は、当然のことながら、他者にとっては見える部分となっている。こうした自他における内面と外面の双対的配置を、ヌースは内面・外面、内面*・外面*と表記する。

数学的には、モノの表と裏は2次元射影空間が作り出す捻れを持っており、背景空間の表と裏は3次元射影空間としての捩じれを持っている。どちらもメビウスの帯のような内=外、外=内というカタチを持っているということだ。光のカタチとは、まさに、この二層を貫いて走る空間の捻れにある。単なる可視光がグノーシス的な認識の光へと変質するためには、僕らは、光が持つこの内外の捻れに意識的になることが必要であり、その捩じれた光に合わせて事物を見つめ直さなければならない。それは、思惟が光に乗るということでもあり、世界への眼差しが光そのものになるということでもある。そうした眼差しこそが宇宙卵の卵割力となり得るのだ。

さて、光になって初めて気づくこと。。。それは、闇の大切さである。闇は光のシンボル(片割れ)であり、同時に、光は闇のシンボル(片割れ)である。真の倫理は、この光と闇の共存関係の中で築かれるべきなのだ。

君が光を一身に浴びるとき、僕は闇の中に佇み、

君が闇の中に佇むときとき、僕は光を一身に浴びる。

こうした光と闇の双数的関係の中で、それら相互の呼吸を司っているのが、ほんとうの光と呼んでいいものなのかもしれない。光は闇という対比があってこそ、光足り得るのだ。光だけの世界に光は無い。闇だけの世界にも闇はない。その意味で、この光が空間構造として持っている内=外、外=内捻れの構造は、闇と光の勢力が絶えず拮抗する、一種の「薄暮」の領域と言っていいだろう。光でも闇でもない何か。光でも闇でもある何か。言い換えれば、僕でも君でもない何か。僕でも君でもある何か——こういう微細な振動が起こっている場所のことをイマージュの草原と呼んでいいのだろうと思う。そこには確固とした闇と光の対立はない。常に風に吹かれて刻一刻と形を変え流れて行くイマージュの七変化があるだけである。言葉の交換と欲望はそこで生成され、整作され、光と闇の分離、抽出を推し量ろうとする。イマージュから個物へ、そしてまた、個物からイマージュへ。ハイブリッドな振動世界から、光と闇のコントラストを受ける空間へと出たとき、光は結晶化し、客体化的な事物へと至り、一方で、闇は事物を背後で支える空間へと変わるのである。

君や僕という主観存在は、その意味で言えば、そうしたイマージュの風が吹き抜けて行く回廊と言っていい。ただ、問題は、それらそこでの二つの風向きが全く逆に向いているということ。風のぶつかり合いは渦巻きを起こし、このぶつかり合いは、互いのエネルギーを消費させ収束の渦を形成する。そして、そこに、悲しみや、怒りや、嘆きといった魂の苦痛が走る。この回廊をエッシャーが描く絵画以上に、鮮明に、ありありと、見えるもの、感じ取れるものへと変えていくことが肝要だ。そうすれば、互いの風向きを同じ方向へと向かわせる方法論が見えてくる。それらの風は、元の風とぶつかりあって、より豊穣な、黄金螺旋によって拡大して行く生成の渦巻きを作り出すに違いない。こうした新種の風が、ヌースがフォニオの旋風(つむじかぜ)と呼ぶ、創造空間に吹くハルモニアの風なのだ。二つの光と、二つの闇に祝福あれ!!

ってなわけで、人間の外面と内面、そして、外面*と内面*………そこんとこ、ヨロシク!!

7月 16 2006

三重の球体

存在世界には秘沈している三重の球体がある。それを見い出せ。ということである。三重の球体とは、普通の言葉で言えば「体(body)・魂(mind)・霊(spirit)」のことだ。ここでいう「体」とはモノ全般、「魂」とは空間、「霊」とは魂としての空間が球体に見えるようなもう一つ高次の球体空間、と考えるといいだろう。イデアは、つまるところ、この三重の球体構造をベースとして、それら相互に様々な幾何学的観念を張り巡らし、世界の創造をマニピュレートしていく。その意味で言えば、ヌース理論とはタマの思想である。玉(タマ)と魂(タマ)と霊(タマ)。これら三つの球体を知覚するセンサーを作り出すことさえできれば、創造の秘密を解く鍵が手に入る。

noosの力自体は、この三重の球体構造の間をちょうど糸でかがり縫いしていくように、何度も何度も周回していく知性として出現する。noosがどのようにしてこうした旋回舞踏を始めることができたのか——それは、霊がモノへと舞い降りてくる現場を目撃したからだろうと思う。霊は自らをモノとして表現する。いわゆるペンテコスタ(聖霊降臨)の風景だ。世界中のモノというモノに霊が舞い降りてくる。それらはやがて雪のように降り積もり、モノをボガ・マテリア(神の物質)へと変えて行く。と言っても、それは決してファンタジー映画のように淡い色彩で生起するのではなく、明晰な知性のもとに、ありありとした現実として描き出されていく出来事になるだろうと思う。

霊がモノへと降り立つ現場とは、いつも言ってるように4次元からの射影点である。この射影点は、対象を凝視する一点に、自らの魂のすべてが凝縮されているという意味を持つ。今、君が見ている風景が君にしか見えないという事実。このことについてじっくりと考えてみるといい。君のアイデンティティーが見ることその一点にあるのも、元はと言えば、その一点に、君の見るもの、触るもの、聞くもののすべてが再帰してくるような仕組みが、この空間にセットされているからなのだ。

モノは見るもの=魂によって支えられている。無数の魂によって、モノが支えられているということにもっと敏感になること。モノをかたどっているその皮膜に魂の集合体としての霊そのものの息吹を感じ取ること。そうした感受性が研ぎすまされたときに、聖霊降臨という奇跡は起こる。

いずれにせよ、この出来事が生起してくるためには、プライマル・ガイスト(原初霊)が形成される必要があるのかもしれない。これは、現存する魂のすべてを集合させた巨大なタマのようなものだ。死者たちが待機する場所——この場所には一定の容積があり、時期が到来すれば、このタマは弾け、一斉にプライマル・ガイストとして活動を開始し始める。死者の復活だ。しかし、勘違いしないよう。それは肉体としてゾンビのように墓から這い出てくるのではなく、ボカ・マテリアを支える一個の魂として活動を再開するのだ。僕らが今、見ている自然は、そうした、死からの復活を遂げた無数の魂たちの共同体として見なされるべきである。世界が尊厳に値するのもそのためなのだ。

ちょっと宗教臭くなってしまった。パス。ここに挙げた三重の球体を、物理学のように、スカラー空間、ベクトル空間、スピノール空間と呼ぶもよし、オカルティストのように、体、魂、霊と呼ぶもよし、哲学者のように、客観、主観、もの自体と呼んでも構わない。それらに一体何の違いがあるだろう。重要なことは、科学的思考が持った物質的同一性と、宗教や哲学的思考が持った観念的同一性を、互いにつなぐ架け橋を見いだすことだ。その架け橋こそが、絶対的差異存在、つまり、あらゆるものの調停者たるイデアなのである。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 2