5月 27 2009

地球から広がる空間について、その3

●身体空間を絶対不動のものとして見ること

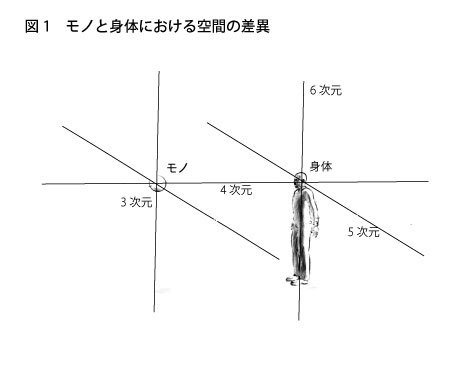

不動の身体という場所に出て「前」を見るとき(さっきも言ったようにヌーソロジーではこれが4次元空間(正確には4次元の回転軸)に入るという意味になります。次元観察子ψ5の位置です)、そのとき感覚化されている身体上で相互に直交しているように感じられる前後、左右、上下という三つの方向性は、身体をどのように運動させようとも決して入れ換えることのできない独自の方向性をそれぞれが持っていることが分かります。前-後はどうあがいても前-後ですし、左-右は常に左-右ですし、上-下は絶対的に上-下として君臨しています。これら三対の方向性が意識の成り立ちに対してどのような役割を演じているかについては人によって感じ方は三者三様かもしれませんが、たとえばシュタイナーは前-後軸を感情が働く位置とし、左-右軸を同じく思考の働く位置、上-下軸を意思の働く位置としています。これはヌーソロジーが前-後軸を想像界的軸、左-右軸を象徴界的軸、上-下軸をそれら両者の交換ならびに統合軸と見ることととても似ていると言えます。ヌーソロジーではこうした身体内部において意識が感じ取っている3軸によって感覚化されている身体空間を4次元に始まる二段階の直交性(単純にユークリッド空間として考えればこの空間は6次元の空間ということになります)として考えています。

前後軸——4次元

前後軸+左右軸——5次元

前後軸+左右軸+上下軸——6次元

です(下図1参照)。

前々回まで7回にわたって書いた記事『ラス・メニーナス』で詳説した内容は、この絶対不動の身体空間における前-後、左-右、上-下という三つの方向性が人間の意識発達に対してどのような役割を果たしているのかを現代思想の側面から簡単にまとめたものだと言えます。実際、フーコー、ドゥルーズといったポスト構造主義の思想家たちはフッサールの現象学が模索した超越論的な意識構造や、さらにはフロイト-ラカン派の精神分析などが著した無意識構造に関する理論の大方を踏まえた上で、近代的自我が持った自己同一性の解体に果敢に挑みました。彼らが共通して問題としているのも、上下方向の高みに立って世界を俯瞰している近代自我に内在化する権力的な視線についてです。地球を宇宙に浮かぶ一個の天体のように見おろしている視線。こうした視線によって近代以降の人間は人間自身を地球というちっぽけな惑星に生きるアメーバのような生き物として表象しています。こうした視線は僕ら現代人の意識の奥底にも深く食い込んで、自身の自我境界を悪い意味で頑に防衛している力にもなっているのです。この視線を解体し、実存としての生きられる空間に「わたし」の意識をどのようにして再帰させていくかが現代思想にとっての一つの大きなテーマになっていると言えます。

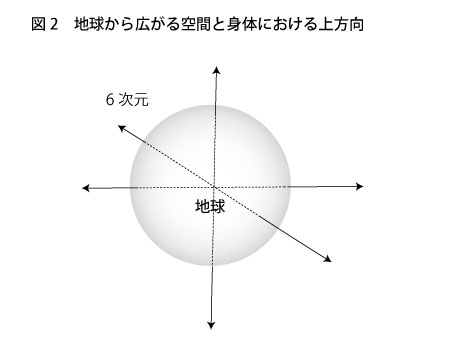

さて、「地球から広がる空間」と言った場合、人間の内面領域(外在世界)においてはそれはモノから広がっている空間と何ら変わるところはありませんが、人間の外面(不動の身体空間)という世界を考慮すると大きく事情が違ってくるのが分かります。なぜなら、地球上にはそのような人間の外面を持っていると想定できる身体がそれこそ無数存在させられているからです。わたしにとって他者の身体からの広がりはそれこそ物体から広がる3次元と同じようなものとして見えていますが、他者はその3次元の広がりをおそらく「わたし」同様に意識的な広がりとしても感じていることでしょう。とすれば、単に3次元と見なされている地球からの広がりには他者が感じ取っている身体空間(6次元空間)が重なりあって存在しているということになります。

逆に人間の内面を考慮して、他者の身体を単なる物体と見なしても、この場合さほど事情は変わりません。多少恣意的になりますが、他者を大地に直立して活動している物質的身体と考えてみることにしましょう。他者が地球上を自由に動き回った場合、そのときの他者にとっての前-後と左-右という方向性は地球を覆う球面方向に集約されているのが分かります。このとき「地球から広がる」と表現されている空間は他者の上-下方向に対応していることになります。つまり、地球から広がる空間の方向性は他者の身体においては他者がどのように動こうとも上-下方向となっており、これは絶対不動としての他者の身体から見た上-下方向と全く同じです。このことは人間の外面を考慮して見たときには地球(の原点)から広がる空間は4次元時空というよりも6次元の空間として見直さなければならないということを意味しています(下図2参照)。

そして、このような絶対不動の他者が地上には無数と言ってよいほど存在させられているわけですから、この6次元空間は無数の他者空間を許容する自由度を含みもって多様体化していると考えられます。つまり、「わたし」にとっての地球から広がる空間は他者の全体の外面が息づいている空間として見ることが可能だということです。その意味では、この時点で地球から広がる空間は6次元空間の回転群と並進群を重ねあわせているということになるのかもしれません。

——つづく

9月 15 2010

ヌースレクチャー2010・ファイナル

先週の土曜日(9月11日)、ヌースレクチャー2010ファイナルと銘打って、今回のレクチャーシリーズ終了の記念イベントを行いました(上写真は講演会後の懇親会の様子)。

イベント開始直前の会場はキャパ限界の人数で溢れ返り、もう熱気でムンムン。いつものレクチャーとはちょっと違った緊張感がみなぎっている。それもそのはず、今回のファイナルでは東京から某大手出版社のO編集長、M学院大学のT学長、そしてT大医学部のO助教授という3名のスベシャルゲストを招聘。いずれのゲストも僕の親しい友人でもあり、かつ、僕がヌーソロジーの構築を進めていく上で多大なる協力を惜しみなく与えてくれている恩人たちでもある(今回も多忙な中、足を運んでくれてありがとうございます!!)。

普段は冗談ばかりを言い合っているような仲間なので、僕自身、3人の紹介を硬めにするか柔らかめにするかで戸惑ってしまい、冒頭の挨拶ではもう噛みまくり(笑)。何とも締まりのない浮ついたスタートとなってしまったが、しかし、三人の講演が順に始まると次第に会場のボルテージも上がっていき、まずは一安心。

トップバッターのO編集長。彼とはもう20年ぐらいの付き合いになる。僕が言うのも変だが、メディア業界という混濁した世界の中で彼ほどピュアな精神の持ち主はほかにはいないのではないか。それほど純粋な魂の持ち主だ。今回の話も彼のそうした人柄を象徴するように「情報とは情(こころ)を報(しら)せることである」という彼独自の情報論から入った。なぜ、自分が半田という人物と付き合っているのか、長い交遊にもかかわらずなぜようやくここに来てヌーソロジーに関する本を出版しようと思ったのか、その経緯や問題意識を淡々と語ってくれた。ヌーソロジーの本を最大手の出版社から、しかも新書本として、出す、ということは彼にとってもやはりかなりの冒険なのだろう。そのなみなみならぬ苦労を知って頭が下がる想いがした。O編集長の御尽力に心から感謝!!

2番手はT大のO博士。のっけからいきなり博多弁のギャグの連発で会場は大爆笑?かと思いきや、皆は笑っていいものかどうかどうも戸惑っている様子。それもそのはず、ここは確かに博多なのだが集まっている人たちは実は半分以上が九州以外の人たちなのだ。O博士の読み違い、というか、僕がそのへんの事情をしっかりと伝えておかなかったのが悪いのだが。。しかし、そこはO博士持ち前の豪放磊落な人柄で簡単にカバー。しっかりと作り込んできたPower Pointによる緻密かつリズミカルなプレゼンでヌーソロジーとシュタイナー人智学の宇宙観の相似性を笑いを交えて説明し、皆の目を釘付けに。その後、話題は氏の専門のソマチッドや不老長寿の水とされるフンザ村の水の解説へと。。あっという間の1時間だった。

3番手はM大のT学長。T学長の語りはいつもパワフルで、その淀みのない力強い語りが聞き手にガンガン迫って来る。今日も例外ではなく「科学主義という思想から全体性志向の倫理学へ」というタイトルで、ヌーソロジーのような思想が出てくる必然性について歴史学、社会学、さらには政治学も含めた観点から、極めて明瞭かつ簡潔に語っていただいた。さすが学長!! という感じである。その中でも特に印象に残ったのが「ソウルスイッチ」という言葉。ソウルスイッチとはT学長の弁によれば、固定観念に縛られた旧い世界観から意識をシフトして、既存の思考様式の境界を超える契機となる思考のことを指している。果たしてヌーソロジーが時代のソウルスイッチに成り得るのかどうか——課題はまだまだ山積みだが、改めてふんどしを締め直してかからなくては思った次第デス。ありがとう、学長!!

僭越ながら、ラストは僕の話。まずは今回のレクチャーシリーズの内容の総括。前半部分は12回に渡って解説してきたヌーソロジーの宇宙ビジョンをケイブユニバースのモデルを使ってひとまとめに説明し、後半はこれからやってくる2013年以後の世界風景について、そのポイントとなる部分を「器官なき身体(ドゥルーズ)VS身体なき器官(ジジェク)」というキーワードを挙げて簡単に説明した。——これから人類はブレイン-マシン-インターフェイスやバイオテクノロジーの発達によって、必ずや主体性の解体という問題に直面していく。この解体は不可避なものであり、ヌーソロジーはこの解体に対するカウンターとして出てきた思考である云々——。前者がアトランティス的なものだとすれば、後者はムー的なものであり、世界はいずれこの二つの方向に二分していく云々——。最後は『シリウス革命』のあとがきの言葉で締めた。

さて、講演会のあとは30分ほどの休憩。その後、福岡ヌースレクチャーの元々の発起人である九州気功の会のY会長(この会長も実はかなりの猛者である)に乾杯の音頭をとっていただき、第二部の懇親会がスタート。早い話、飲み会である。普通、こうした飲み会は合間合間に何か余興を挟まないと場が盛り上がらないものだが、今回ばかりはファイナルということで皆のテンションも高揚していたのだろう。会場のあちこちでごく自然に談笑の輪ができ、ヌーソロジーはもちろんのこと、スピリチュアルな話や物理学や生物学の話、政治の話や、武道、芸術の話と、様々な話題であちこちが盛り上がり、会場全体を包む心地よい賑やかさが一向に衰える気配がない。片隅で一人淋しく飲んでる御仁も誰一人見当たらず、参加者全員が話の輪に加わり、約2時間半の長きにわたって歓談は続いた。こういう風景を見ると主催者冥利に尽きるというか、やっぱレクチャーをやってよかったというか、何かこみ上げてくるものがあるのよね。

1年間という長丁場のレクチャーにも関わらず全国各地から通い続けてくれた皆さん、どうもありがとうございました。さらには地元から温かい応援をくれた皆さん、本当にありがとうございました。そして、このレクチャーシリーズを影で支えてくれたスタッフのI君、W君、無償で撮影に協力してくれたEさん、この場を借りて心から感謝の意を表したいと思います。合掌。

By kohsen • 01_ヌーソロジー, 02_イベント・レクチャー • 4 • Tags: アトランティス, シリウス革命, ドゥルーズ, ムー