1月 23 2007

差異と反復………9

あっ、忘れてた。複素平面に話が移る前に、もう一つだけ確認しておかなくてはならないことがあった。それはモノと空間の差異によって生み出される現存在の方向は大まかに言って二つある、ということだ。これは前々回話した2次元射影空間の性質を確かめてみると直観的に分かる。射影空間自体は球面上の対蹠点を同一視することによって作られるが、それは結果的に半球面のかたちをとることになる。すると、射影の方向を球面のオモテ側から取るか反対側から取るかによって、方向性が逆の二枚の2次元射影空間が生まれるわけだ。

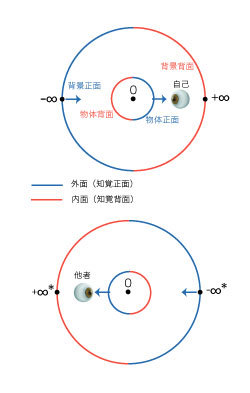

これを実際の知覚の現場に即して言えば、物体の背景正面には方向性が正反対となる二種類のものが存在しているということを意味する。それらが何に対応するかはすぐに分かるだろう。そう、わたしの知覚正面とあなたの知覚正面である。普通の3次元認識では、この両者は同一の球空間(宇宙)の内壁のように見えているが、射影平面的(外面認識的)に見れば、それらは表裏の関係が互いに逆になっている。つまり、前回話した物体界面と同様に「わたし」と「あなた」に知覚されている天球面もメビウスの帯状に捻れの関係にあるということなのだ(上左図参照)。

実際に、モノを挟んで「わたし」と「あなた」が対峙している様子を想像しながら、この表裏の捻れを確認してみよう。すると、あなたにとっての知覚正面がわたしにとっての知覚背面(「わたし」が背中側に感じている面だという意味。「わたし」の知覚正面の裏側と考えてもよい)となっていることが分かるはずだ。要するに、「わたし」にとっての外面は「あなた」の内面になっており、それとは反対に「あなた」の外面は「わたし」の内面になっている、ということである。ヌース理論では、観察子に見られるこうした捻れを持った双数的関係のことを「キアスム」と呼んでいる。「キアスム/chiasme」とはフランス語で交叉配列(修辞法の用語)、交叉などの意味があるが、ここで用いたのは、メルロ・ポンティのいう「転換(交換)可能性/Chiasme-Reversibilite」を強く意識してのことだ。

※ポンティのキアスムについて深く知りたい方はこちらへ→ http://www.pencil.co.jp/ronbun/mashimo/index.html

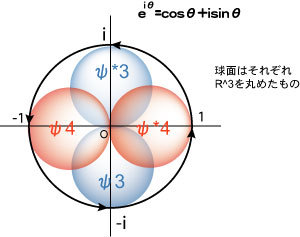

ヌースでは前回も言ったように主体と客体の萌芽の場をψ3とψ4という次元観察子で表現するのだが、これは他者側からの認識も考慮すると、ψ3-ψ4、ψ*3-ψ*4というキアスムの関係で表現されることになる。つまり、自他が共棲していると思われるこの空間には内面の3次元空間が二つ、そして外面の3次元空間が二つ、合計4種類の3次元空間が重畳させられているということなのである。この空間は僕らが客観的3次元空間と呼んでいるものとは全く別物である。

それら四つの空間の意味合いは後に回すとして、今、これら相互の関係性を抽象的な位相平面で表してみるとしよう。それぞれの空間は3次元なので、それらを球面状に丸めて、そのそれぞれの軸に当たる部分を四つに分岐した軸に割り当てると、直交する二本の軸で表すことができる。縦軸は外面を表し、横軸は内面を表していると思えばいい(下図参照)。

かなり恣意的な配置ではあるが、これがヌース理論が解釈する複素平面の本質的な意味となる。つまり、複素平面とは実(内面)の3次元空間の相互反転双対と虚(外面)の3次元空間の相互反転双対の直交関係を表していると考えるのだ。この四つの空間の区別をイメージするためにはおおよそ次のような方法を取ればいい(下図参照)。

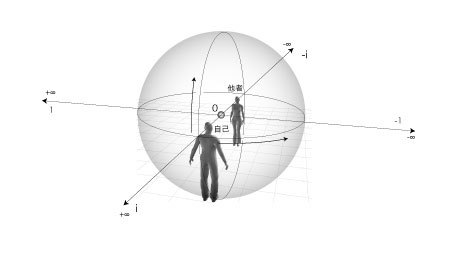

1、まず、モノの中心を原点に置き、モノの手前側の方向(わたしの後方=他者の前方)にある無限遠方をiと見なす。

2、その反対に、モノの背後側(わたしの前方=他者の後方)に感覚化されている無限遠方を-iと見なす。

3、わたしから見てモノの左方向に伸びる直線の無限遠方を+1と見なす。

4、同じく、わたしから見てモノの右方向に伸びる無限遠方を-1と見なす。

ん?それじゃ、単なる平面にしか成らないだって。その通りだ。ここでそれぞれの軸が球空間を作るように横方向と縦方向の回転を行なってみるのだ。モノを中心に絶えずモノが見えるようにして左右方向と、上下方向にグルっと球面を作るようなイメージで回ってみればいい。上下方向は体操選手でもなければ実際には回れないが、とりあえずイメージだけしてみよう。

普段、僕らは客観空間の中で空間の方向性を認識しているので、こうした四つの方向性の区別は回転の中で意味を失ってしまうと考える。しかし、身体側(知覚側)を中心に考えるとたとえグルグル回転を行なったとしても、それらの方向は決してそれら固有の意味を失うことはない。なぜなら、身体の前方はどう回転しようが常に前方であり、そこで形作られる球空間はあくまで前方の集合としての球空間だからである。後方もまたしかり。当然、左右にしても同じである。こうした考え方で空間を捉えれば、僕らはこの空間に潜む4つの三次元空間の区別をはっきりと認識することが可能になる。(ちなみに、ヌース理論では、単なる客観的な空間の3次元性を「核質」と呼び、身体を介して介して方向づけられた3次元性の空間を「反核質」と呼ぶ。くどいようだが、これらは全く違う空間である)。

ふー。これでどうにか電磁場と意識の関係の話に進めそうだ。 つづく。

1月 25 2007

差異と反復………10

複素平面における実軸と虚軸が作る4方向にそれぞれ3次元球面モドキをかませたわけだが、このことの具体的な意味を説明していこう。

まずは虚軸に自他それぞれの外面としての3次元空間をかました意味だが、理由は極めて単純なものだ。知覚が生まれている奥行き方向は「見えない(虚)」からである。これは虚軸の数学的定義とも実はぴったりと合っている。

今、左右方向に数直線を想定してみよう。数直線全体に「-1」を掛けると、左右のプラスマイナスの符号が反転することが分かる。これは数直線を180度回転させたということに他ならない。ここで「-1」を「i×i」と考えてみよう。すると必然的に数直線にiを掛けるという操作は、90度の回転になることが分かる。「i」を二度掛ければ当然、180度となって「-1」を掛けた状態と同じになる。これらのことを目の前でイメージしてみればいいのだ。90度回転して「虚(見えない)」となるような直線は奥行き方向しかないことはすぐに分かる。知覚が介入してくる方向を虚軸の方向と考えるのがいかに心理的に自然か皆にも感じ取れるのではないだろうか(下図参照)。

まぁ、ここではそういった理由から、「わたし」がモノの周囲を回ったときにできるモノの背景方向にある奥行きが作る3次元空間が常に「モノの背景方向」になる、という意味で一本の虚軸(- i )に代表させているわけだ。これは自己が一つの対象をその周囲全体から認識しているときの背景空間の全体の意味を持つことになる。この空間は次元観察子で言えばψ3であり、無限遠としてのψ3の位置そのものは僕らがマイナスの点電荷と呼んでいるもののことである。一方の(+ i )側の虚軸は、自己から見た他者にとってのモノの背景空間への方向となる(こちらはプラスの電荷の本質)。

自分の意識の働きの中を探してみれば分かると思うが、僕らは他者が見ている空間を想像する能力を持っているはずだ。例えば、モノを挟んで他者と対峙し合ったとき、他者に何が見えているのかおおよそイメージできるだろう。それは、おそらく、「わたし」が見ているモノの裏側と「わたし」の顔と、「わたし」の背後の風景である。今度はその状況のまま、モノを中心に自他ともに180度の対峙関係で回ってみるといい。そのとき他者側の知覚に形作られているモノの背景としての3次元空間がψ*3の意味となる。僕らがこうした空間の有様をイメージできる(他者側の知覚が実際に見えるということではない)ということは、意識構造にはそのカタチが存在しているということでもある。早い話、わたしに見える3次元、あなたに見える3次元空間、そして、また、わたしに見える3次元空間………というように、ここでも意識が空間構造として反復しているのである。ヌース理論ではこの意識の往来を電場の+と−の間の振動の本質的意味と見なす。この反復は複素平面で言えばsin振動(縦軸振動)に当たるものである。ここでの差異は何かと言えば、それはおそらく2つの対峙する客体位置の反復ということになるのだろう。これは3次元空間そのものでもあるのだが、それについても説明しておこう。

客体空間としての内面の反復の方の描像は簡単だと思う。単に、通常の3次元空間のイメージを作り、それが縮んできて、0点で交差し、反転して無限遠まで膨張し、また、そこで反転して、0*点にまで縮んできて………というようなイメージを作ればいい。それが3次元の振動であるということは容易に分かるはずだ。こちらの振動が実軸上の振動(cos振動)に対応している。ただ、問題は、何度も言ってるように、等化を先手に持った意識側にはこの中和側の振動は見えるが、中和側を先手に持ったものには見えない、という点である。人間の顕在意識は中和側だから見えない。ψ4においてはψ1(モノの外部)とψ2(モノの内部)の差異が見えなかったことを思い出そう。これは、モノの内部に空間が同一化させられているということでもあった。この結果、内面側では、ψ4とψ*4も同一化してしまうことになる。つまり、2つの主体からは客体空間側は同一の3次元空間に見えてしまうということだ。より正確に言うと、ψ4-ψ*4は無限小と無限大での2つの空間の連結(これによってS^3を作る)が見えず、単なるR^3としてしか見ることができないということである。このことは、僕らの認識に即して言えば、主体は自他として2つあるのに、客体は1つにしか見えない、ということを意味している。一つのパイを巡る自他における所有闘争の萌芽がすでにここで生まれているわけだ。そう言えば、OCOTはこう言ってたっけ。

磁場とは人間です(シリウスファイル)

このことは実は物理現象上にも明確に現れている。それは電場にプラスマイナスの電荷があるのに対し、磁場にはNやSといった磁荷(モノポール)が存在しないということだ。だから、ヌース理論は次のように予言する。

人間の空間認識に反転認識が生まれればモノポールが発見される。もしくは、モノポールが発見されたときは、人間の空間認識に反転認識が生まれたものと解釈できる。

ヌース的文脈で言えば、モノポールの出現は「進化への顕在化の対化」が生み出された、ということを意味するわけだ。これは、いつも言っている宇宙卵の卵割のことである。このNOOSの発振による反転の顕在化は人間が所持しているモノ概念を木っ端みじんに解体していくことになるだろう(ヌースでは「形質の崩壊」といいます)。いよいよ、脱-表象化の空間領域(モノのイメージが一切存在しない世界)へと人間の意識が上昇を開始するということだ。ヌースの頑張りも多少は関係するだろうが、いずれにしろ、それはあと10年もかからないのではないかと思っている。2013年にくればまさにビンゴ!!なのだが。。おっと、話が横道にそれている。悪いクセだ。話を電磁場の構造に戻そう。。。つづく。

By kohsen • 差異と反復 • 4 • Tags: 差異と反復, 形質, 無限遠