2月 5 2007

サルにしか分からないかも

14回にわたって、「差異と反復」というお題でヌース理論における空間認識の導入部を紹介したつもりだったが、周囲から「難しい・・・」というお叱りの言葉をいただいている。とほほ。まだまだわしも修行が足りんなぁ。自分の感覚に上がってきているものを人様に伝えるためには、もっともっと概念にこなれる必要があるのだろう。これが実際に目で見えるものならば伝達も簡単なのだろうが、こと概念のカタチとなると、それこそ、何度も反復を繰り返さないと、差異のイメージは得られてこないってことだな。でも、このψ3とψ4という最初のポータル(入口)が見出せないと、ヌース理論の醍醐味はなかなか理解してもらえそうもない。お客さんが来なけりゃ、いくら看板を上げていても商売上がったりだ。在庫の山を抱えて倒産するのはごめんなので、ここはとにかくもっともっと平易な説明を心がけてみよう。クドくなるかもしれないが、しつこく行きますよぉ~。

サルしか分からないヌース理論・・・位置の交換編

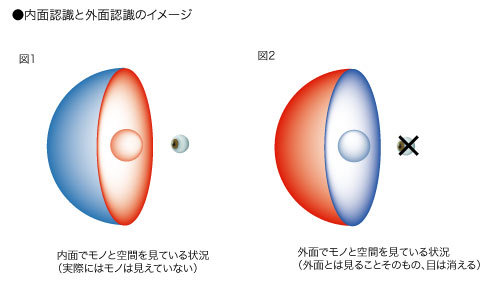

ここに一つの球体がある。表面はブルーに塗ってあり、表面の裏面(表面のウラという意味でヌースでは「面表」といいます)はレッドに塗ってある。

ここで今、この球体を想像力の中で膨らませていってみよう。すると、その球体は君を飲み込み、君は内壁がレッドの球体によってすっぽりと包まれることになる。宇宙の広がりは半径137億光年ある、なんてイメージもその手のイメージの最たるものだ。とすると、そのときイメージされている空間はモノの内部の空間を膨らませていったもので、モノの外部はいつのまにか宇宙の外に追いやられていることになってしまう。でも、君が実際に居る場所はモノの外部の空間だ。自分はモノの外部にいるのに、モノの内部の空間イメージが勝手に暴走してモノの外部を駆逐していってる。これは言い換えれば、君はいつもモノの中に閉じ込められていることと同じ意味ではないのか、と言ってるわけだ。だから、そういったイメージで宇宙を見ている限り、君はモノの外からモノを見ていないということになる。だから、大きさなんて概念で宇宙を捉えている限り、みんなモノの中にいるんだ。そして、その空間認識ではリアルにモノは見えない。リアルにモノが見えていないということは、目を閉じている、もしくは眠っているも同然だ。

「半田のバカ、何言ってやがる、ちゃんと見えてるぞ。」と君は反論するかもしれない。

しかし、残念ながらそれは違う。なぜなら、君は今見えているモノや空間を対象と思っているだろ。そう思っているんだったら、やっぱり君にはモノも空間も見えていない、としか言いようがない。というのも、実際に目の前にあるモノや空間は「見えているもの」ではなくて「「見ている者」、つまり君自身だからだ。自分を包み込む球体の内壁をレッドと認識した時点で、実は君がモノと呼んでいるモノの表面も、最初のブルーからレッド(面表)に裏返ってしまっているんだよ(下図1参照)。

どういうことかもっと説明しろって?実際に君の目の前にあるモノの背景面としての天球面はレッドではなく、ブルーだからさ。光ってやつはもともと3次元空間を捻らせたカタチを持っている。3次元の捩じれというのは僕が常々言っている「反転」の意味だ。だから、君がモノの背景面として見ている面は、実際に見えているモノのブルーの表面がどんどん縮んでいってそれが中心点で反転して広がっていってできているものと考えなくちゃいけない。とすると、その面はブルーのはずだろ?本来ブルーであるものを、レッドでイメージしているとすれば、君にはその気がなくても内部と外部がひっくり返った空間の中にいつの間にか君は迷い込んでいることになる。だから、僕らが外界とか宇宙とか呼んでいる空間の内壁はほとんどの場合、真っ赤かに染め上げられてしまっているのさ。

何で本来ブルーである内壁をレッドのように錯覚してしまったのかだって?理由は君自身のこの世への出現の仕方にある。それは君が他者の目を通して自分の姿形をイメージしているからなんだ。つまり、他者の視野の中に映っている自分を自分と思っているからなんだ。他者の視野は他者にとってはもちろんブルー一色(ψ*3)だが、君にとってはレッドになってしまう(ψ4)。それに、いつも言ってるだろ。君の視野世界は他者から見ると単なる直径2mm前後の点同然の穴なんだぜ。でも、その穴の中にいる君にとってその穴が点に見えているかい?見えるわけがないよな。点どころか宇宙のまるまる半分を映し出す巨大な窓のようになってる。このことの意味をよぉ~く考えないとだめだ。

これも前に言ったよな。鏡ってのは左右を反転させているんじゃなくて、内部と外部を逆転させているんだって。鏡に映された自分の目をよく見てみろよ。その目が鏡像だとしたら、その実像とは一体何だ?それは視野空間そのものだろ。ぐでんとひっくり返っているんだよ。内と外がね。君は他者の目を通して自分を認識したとたんに、ブルーからレッドに反転させられているんだな。モノの手前に感覚化されているオレという存在ってのは、そうやって視野空間そのものがあたかも点のように反転させられて、モノの手前に出現させられてきたオレなのさ。だからいつも言ってるだろ、一度首を切ってヘッドレスになれって。

モノの手前側にいる自分というのは、本当の自分が自分を対象として見れるようになるために作り上げた分身なんだ。君の中に自分のことを自分って呼んでいるヤツがいるだろ。「オレってバカだよなあ。」とか「オレって結構カッコいいかも。」とか言ってるヤツ。それが本当の自分だ。でも、そいつのことを決して言葉で名指すことはできない。というのも、名指しした時点で、それは「名指しされたもの」になってしまうから、名指ししている張本人はスルリと身をかわしていつも逃げてしまう。まぁ、ウナギのようにつかみどころがないやつなんだなこいつは。その意味で、本当の自分は、言葉では永久に指し示すことができないヤツなわけだ。モノの手前にいる自分はその意味で「名指しされたもの」なわけだよ。名指ししている当の本人じゃない。まぁ、自分ってのは、もともとこのように自らを二つに分けてるから「自分」っていうんだけどな。

じゃあ、オレのことをオレって呼んでいる本当の自分はどこにいるのかって? だから言ってるだろ。モノの手前ではなく反対側を探せって。。。。それが見つかったときのことをヌースでは「位置の交換」って呼んでいるわけさ。そのとき、世界はブルー一色に染まるぜ。そこが青空ってやつさ(下図2参照)。

2月 7 2007

人間の卵子と月

コウセン/女性の月経が約28日周期なのはなぜですか?

オコツト/付帯質としての力を人間が持つには14×2の方向が必要だということです。月経とは人間の意識が付帯質を生み出すために作り出された力の反映。人間が人間の意識を二つに離すために生み出されているのです。

ここでOCOTの言ってる「14×2」の方向というのは、ヌースでいう次元観察子ψ1〜ψ14、ψ*1〜ψ*14のことだ。ヌースが人間の外面の意識と呼ぶ領域は7段階の空間構造のキアスム(交差配列)によって成り立っており、ここには合計28個の次元観察が存在させられている。月の1公転、1自転は、この領域の等化と中和を繰り返して反復して行く精神活動の現れだとOCOT情報は伝えてきている。

「付帯質としての力を持つ」というのは、人間の意識の覚醒のことだ。人間の意識の覚醒は人間の外面の意識構造を対象として浮上させる。この時点で、人間の外面の意識とは呼ばず、「ヒトの内面」の意識と呼ばれるようになる。覚醒は主客、自他認識が生まれる原因となっていた意識の方向における非平衡関係を等化し,最終的には意識自体の流れを相殺する、という。意識が一度「無」に帰るというのである(Ω8=土星の次元/意識の中和)。

ちなみに精子と卵子は、現時点のヌース解釈では、大系観察子Ω13とΩ14の人間の内面認識への投影である。これらはそれぞれ人間の内面の意識総体と人間の外面の意識総体を動かしている上次元に当たる。「多」と「一」の関係がそのまま現れていて面白い。理性と直観という言い方もできるのかもしれない。

あと、イシス-オシリス神話なども彷彿とさせる。セトによって14にバラバラにされたオシリスの屍体。それを拾い集めるイシス。

By kohsen • 04_シリウスファイル解説 • 2 • Tags: 付帯質, 内面と外面, 大系観察子