2月 8 2007

窒素と酸素

〈交信記録 19911113〉

K/地球の大気成分が4:1の割合で窒素と酸素に分かれているのは何か意味があるのですか。

OCOT/付帯質と方向(精神への方向)を持つ力の成分の割合です。

K/窒素とは等化の力の反映なのではないですか。等化の力とは付帯質のことなのですか。

OCOT/付帯質にメイハンカされなければ意識は生まれない。人間が内面性を持っているから窒素が存在するのです。

〈解説〉

ヌース理論が語る元素とは、物質の構造ではなく精神の構造である。ヌース理論の文脈では、元素は人間の外面の意識構造(潜在化した無意識構造)であった素粒子構造が、対象として顕在化を起こした際のその認識の在り方そのものとして解釈される。

内面認識(3次元認識)にとっては、人間の外面の意識構造は内部空間の中に畳み込まれ、微視的世界の構造として観察されるているが、元素の世界はそこから一段階ジャンプアップした場所として反映を持つことになる。つまり、人間の目には精神進化の経路がミクロ領域から可視的領域方向への拡大化の方向として見えてくるということだ(宇宙空間側は逆になる)。

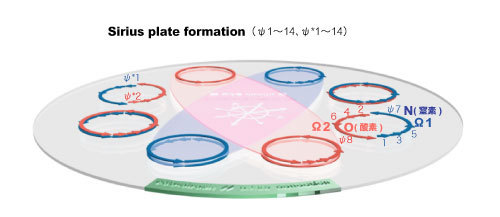

諸元素に付された原子番号は、おおむね、顕在化における次元観察子の序数に対応させることができる。窒素の原子番号は7番、酸素の原子番号は8番なので、これらは、それぞれ顕在化における次元観察子ψ7とψ8に対応している。つまり、陽子(潜在化としてのψ7)と中性子(同じくψ8)が顕在化を起こしたものが窒素原子と酸素原子だということだ。

潜在化と顕在化の関係は、意識振動における1オクターブ上の倍音共鳴のようなものである。顕在化におけるψ7〜ψ8はそのまま大系観察子Ω1〜Ω2を構成し、Ω1〜Ω2は次の次元形成においてψ*1〜ψ*2へと凝縮化を行なう(反対側=他者側に回り込むという意味)。ψ*1=窒素はψ側にとっては人間の内面の発露を作り出す能動力であり、ψ*2(ψ1)は外面の発露を作り出す能動力である(下図参照)。窒素は人間を人間の内面に関与させ、酸素は人間を人間の外面に関与させている。吐く息と吸う息に同じ。

大気における窒素と酸素の4:1という比率は、精神構造が対化(双対)として構成させられていることに起因している。この比率の内実はその意味で2^2 : 1^2である。このことが示すのは、人間においては内面の意識の方が優勢に働かざるを得ないということを意味する。ちなみに、この2 : 1という分離比率はイデアとしての正四面体の重心の位置に由来する。

これらのことから言えるのは、大気圏を構成する窒素と酸素は別に重力によって地球に引きつけられて地表上に淀んでいるわけではないようだ、ということ。。。「顕在化」の意から、僕らの認識が陽子と中性子のカタチを見出せば、その見出されて露にされたカタチが窒素と酸素の本質を表していることになる。地球表面にちりばめられている人類全体の身体にとっての前の空間と後の空間についてぜひ考えてみてほしい。。そこに陽子と中性子のカタチが潜んでいるはずだ。「メイハンカ」の意味は現段階では不明。

2月 9 2007

前向きに生きろ!!

ヌース理論の考え方では身体の「前」と「後」は全く違った空間である。普通、僕らの常識の中では、「前」も「後」も身体を中心とした3次元性(x,y,z)の中の一本の座標軸の方向ぐらいにしか考えられていないが、こうした空間認識は近代特有の眼差しが持った視座によるものであり、この眼差しは、何一つ、現実のわたし自身が見ている「前」の空間に接触を持っていない。

言うまでもなく、「前」はわたしが世界と関わるにおいて必要不可欠な方向である。世界は「前」において開示し、「前」においてその存在を露わにしている。「前」は、その意味で3次元空間からすでにはみ出ている。なぜなら、客観的な3次元性のどの方向も「前」になりうるし、また「前」はその治外法権的特権を持って客観的な3次元のあらゆる方向を観測することができているからだ。

試しにモノを回転させてみよう。当たり前のことだが、「前」の中にモノの表面のすべての見えは映し出されてくる。では今度はモノの周囲を回ってみよう。ここではモノの背景の見えが次々に変わって行くが、しかしながら、そこは相も変わらず「前」である。今度は、前後・左右・上下方向を向いてみよう。それらのどの方向もやはり「前」であることは言うまでもない。「前」という方向に引かれている線分は、その意味で僕らが認識している3次元世界のすべての方向をその一本の方向の中に束ねている。このことは誰も否定できないはずだ。つまり「前」という方向は3次元的な並進や回転運動(ユークリッド運動群)に対し何ら影響を受けない空間の方向性なのだ。「前」という方向のこうした在り方を、3次元を超越しているという意味で「4次元」と呼んでいけない理由がどこにあろう。

「前」とはわたしが人生を経験する場である。わたしは「前」でいろいろな人と出会い、「前」で様々な事件と遭遇する。「前」はわたしの記憶となるべき風景の断片を次々と連鎖的にあたかも映画のスクリーンのように送り出してくる。「わたし」はわたし自身においては決して3次元の中を動く対象物なんかではない。むしろわたしは世界に対して「不動の大地(フッサール)」とも呼べる存在である。こうした不動性があるからこそ、わたしはそのパースペクティブにおいて「わたし」という固有のアイデンティーを持つことが可能となっている(常々言っているように、この4次元が「奥行き= i軸」として、客観的な3次元認識においては点(dx,dy,dz)の中に畳み込まれているのは言うまでもない)——「i軸としてのわたし」は生まれてこのかた、微動だにしたことがないのだ。

一方、「後」という方向は全く違う性質を持っている。まず、当たり前のことだが「後」は見えない。たとえ「後」を振り返ったとしてもそこは「前」であるから、肉眼では「後」は決して見ることができない。そこで、致し方なく、僕らは鏡を使って「後」を見ようとする。そうすると、なるほど「後」はあたかも「後」を振り返ったときの「前」と同じような風景として見えてくる。しかし、それは似てはいるものの同じ風景ではない。なぜなら、鏡の中の風景は左右が反転して見えているからだ。しかし、いつも言ってるように、この反転は実のところ左右の反転などといった生易しい反転ではなく、内部と外部間における激烈な反転なのである。内部と外部の反転とは4次元の反転の意味を持つ。つまり、前と後とでは4次元の方向が逆になっているのだ。

僕らの意識はこの鏡の役割と似たものを内在化させている。それが他者の眼差しに対する想像力である。僕らは対峙する他者の眼差しに映っているであろう「前」を通して「後」をイメージしている。そこには当然、僕の顔もあることだろう。僕が自分の顔を想像するということは、意識が鏡を通して「後」を見ているということにほぼ等しいわけだ。そのとき、やはり4次元はぐでんと反転している。あのナルシスの話を僕らは忘れてはいけない。

おそらく「前」における世界の見えの変化は「持続(ベルクソン)」と呼ばれているものだろう。そこには距離もなければ時間もないし、普通の意味でのわたしもいない。あるのは記憶であり、記憶があるゆえの生の物質がある。一方「後」における4次元は「時間」に相当するものだろう。そこには記憶はない。記憶がないのだから当然、物質もない。ただ実在から引きはがされた顔を持つわたしや想像された物質が言語として漂っているだけだ。おそらく時間とは、持続を一連の秩序立てられた流れとして把握するために、理性が不動の「前」を「後」の中に介入させることによって作り上げた序列概念にすぎないのだろう。時間よりも先に「持続(外面上の変化)」がある。いつ何時も「後」は「前」の影として遅れてやってくるのである。

簡単に説明するつもりが、また難しくなってしまった。申し訳ない。しかし、以上の話の内容で、ヌースが考える「前」と「後」の関係がおおむねお分かりいただいのではないかと思う。ヌース理論の考え方においては、4次元空間と4次元時空の関係は身体における「前」と「後」に集約されている。時空は見える世界ではない。モノの空間と身体の空間とは全く別物なのである。

上写真はサルバドール・ダリ「ナルシスの変貌」

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ベルクソン, ユークリッド