5月 2 2008

時間と別れるための50の方法(8)

視野空間を「面」として見る——このことは決して視野空間を2次元の平面として見るという意味ではないので気をつけて下さい。視野空間と云えども、そこには奥行き方向も含まれているわけですから、ここでOCOTのいう「面」とはあくまでも3次元空間のことになります(正確には3次元空間内の一つの方向が一点同一視され面のようなものへと変換された「2次元射影空間」というカタチです)。このことは、こうした「面」を見ることにおいて、その観察の視線は一つ上位の次元に存在しているはずですから、この「面」への観察が行われている空間が4次元空間であることを示唆しています。

普段、僕らは空間を3次元と考えているので、世界に対して視線が入射してくる方向を、視野に映っている面をx-y平面と考えれば、それに直交するz方向として考えがちです。しかし、このような思考は自分の位置をすでに3次元空間上の点のようなものとして想像してしまっていることによって生まれてきています。つまり、前々回、前回と詳しくお話ししたように、モノの手前側に自身の目玉や頭部を想像的に位置づけて、そこに「世界を見てるとする自分」の位置を思い措き、その鏡像とも言っていい位置に3次元的方向を見出し、概念化しているのです。ですから、本来の実像としての自分、つまり、「前」=知覚正面自体は、この3次元性の中には存在していません。

ホントウノ、ワタシ、トハ、モノソノモノ、ノコト、デハナカッタ、ノカ?

デハ、モノハ、ナゼ、ワタシヲ、モノノ、ガイブニ、オイヤル、ヒツヨウガ、アッタ、ノカ?

言うまでもなく、モノそのものはモノを見ることはできません。モノがモノを見るためには、モノではないもの、つまり、モノをモノとして対象化できる外部を作り出す必要があります。そして、モノを対象化する外部を作るためには、モノ自体をその外部へと逸脱させるための能動力と、その反映として現れる受動力の二つの方向性が必要になります。もちろん、ここでいう受動力の方が鏡像としての「わたし」です。なぜなら、その「わたし」はモノの由来を知らないからてす。その「わたし」は、ただ、モノを受け取るしか能がない。生まれて気がついたらモノが目の前にあった。

しかし、他方の能動力の方はモノの由来をある程度は知っています。知っているからこそ、モノ自体の世界さえをも乗り越えて彼岸に渡ろうとしたわけです。その意味で、この能動力は此岸にいる「わたし」には決して触れることのできないもの、つまり、他者となっているのです。本来、世界そのものであったわたし。そこに鏡としての他者がすでに配置されており、その中に、人間としてのわたしが産み落とされる。そして、わたしはその鏡像に同一化し、わたし本来の「前」を喪失し、今度は他者の後ろを持ち込む。。光速度という名のわたしの皮膚はそのでっち上げの偽の「前」方向への視線によって突き破られ、主体であったモノは客体としてのモノのように振る舞うようになる。要は、他者という名の鏡と自己という名の鏡像が能動と受動の関係を作っているということです。

こうして、「あなた」という存在、つまり他者は、「わたし」にとって、モノから常に超出した、モノの彼方にいる者として存在し、一方の「わたし」、つまり自己はモノから常に疎外され、未だモノに成りきれぬ者として、モノの手前に存在させられているわけです。以前、お話したように、これら三者はオリオン(真実の人間)、シリウス(ヒト)、プレアデス(人間)の関係にあります。

モノジタイ、デアルコト、ハ、ラクエン、デ、アッタ。

アダム、ト、イブ、ハ、ナゼ、ラクエン、カラ、オイダサレナケレバ、ナラナカッタ、ノカ?

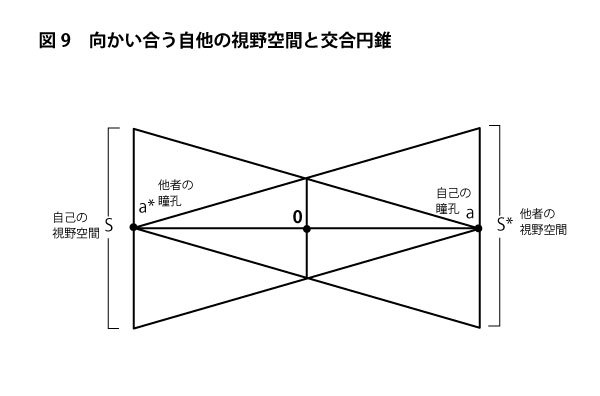

モノからのこの相異なる二つの方向への相補的分離の様子は「人神/アドバンスト・エディション」の380頁で紹介した交合円錐のモデル(図9/向かい合う他者の視野空間と交合円錐)を使うと比較的簡単にイメージすることができます。

この交合円錐モデルでは、自他の視野空間と瞳孔の関係を互いに交差する二つの円錐の底面と頂点の捻れの関係で表しました。このとき、自他の視野空間をモノから超出した力、自他の瞳孔をモノから疎外された力と考えてみるのです。というのも、瞳孔とはわたしたちが普段、3次元空間内で自分の位置と考えている場所のことであり、その瞳孔に対する認識は、上にも示したように、他者の視野空間に支えられて初めて出現することができるものだからです。——まだまだ続きますよ。

5月 10 2008

時間と別れるための50の方法(9)

視野空間は面として開示しているにもかかわらず、その面を外部(他者側)から見ると瞳孔という点状の穴に化けてしまっている――ヌース的思考の跳躍は、この面と点の幾何学的観念の中に見ているもの(主体)と見られているもの(客体)の関係を想定することから始まります。

僕らが空間上に何らかのモノを見るとき、そこにはモノと背景空間の差異があります。いわゆる図(figure)と地(ground)の関係です。知覚心理学が言うように、モノの認識は当然のことながら、この両者の間の差異がなければ起こり得ません。例えば、目の前にライターがあるとして、そのライターは輪郭を持っており、その輪郭は背景空間との境界に生まれていることが分ります。そして、その輪郭がライターという存在者を文字通り、ライターを縁取ることによって、ライターの知覚が起こっている。。。このとき、「図」であるライターと「地」としての背景空間の間には絶対的な差異があります。しかし、目では確認できるものの、この差異を僕らは普段はっきりと意識化することはできていません。というのも、現代的な3次元認識では空間はのっぺりとした平板的なものとして捉えられているので、モノも空間も「3次元空間」や「3次元立体」というように同じ「3次元」という概念で一括りにされ、モノと空間の差異が曖昧になっているからです。

この差異を空間概念の差別化として幾何学的に取り出し、そこに空間の差異の系列を作り出そうと考えているのがヌース理論です。この差異の系列は『人神/アドバンスト・エディション』でも紹介したように、次元観察子という概念によって表されます。これはベルクソン風に言えば、「見せかけに抗して、本性上の差異、いいかえれば実在の分節を見つけだすこと」に当たります。その作業プロセスは文字通りヌース本来の意味である「旋回する知性」によって進められていきますが、最初の分節を見出すためにも、回転に対する想像力が必要です。『人神/アドバンスト・エディション』にも書いたように、モノをただ目の前で回してみればいいのです。

当たり前の話ですが、モノを回すと観測者にはモノだけが回って見えます。モノの背景となっている空間はそのままで動きません。この事実をヌースでは「観察者から放たれた視線という1次元の線分」と「モノから放たれているであろうと思われる1次元の線分」とが全く次元が異にしているからだと考えます。ここでストレートに「モノから放たれている」と書かずに「モノから放たれているであろうと思われる」とわざわざ回りくどい言い方をしたのは、モノから放たれた線分はモノの次元から出ることができないので、それは「地」と「図」の差異を持つ観測者の位置に出ることは不可能だからです。つまり、知覚に達し得ない、見えない、ということ。

下図「●何がモノを見ているのか」を参照して下さい。今、目の前でクルクルとボールが回っているとしましょう。このときこの3次元の立体は上下、左右、前後の様々な見え姿を観察者に露にさせています。しかし、その回転を見ている観測者は回転することもなくただじっと静止しています。観測者からボールに放たれている視線もまた1次元の線分です。このことは、同じ1次元でも視線という線分にはモノの3次元性全体をその一線の中にすべて畳み込む能力があるということを示しています。つまり、僕らが一般に「視点」と呼んでいる視線の出所である一点(これこそ、僕らが自己の位置と呼んでいるもののわけですが)は、モノを規定している空間の3次元回転のすべてを一点に取りまとめた位置として、モノの次元からは超出しているわけです。

では、モノが回転してその表面上の点を次々に違うものにしていくにもかかわらず、視点を視点そのものの場所にしっかりと固定させ落ち着けさせているものとは一体何なのでしょう。単なる3次元空間という概念では、ボール上の一点も視点という一点も同じ点的存在であり、それらに違いはありません。ボールの直径が30cmで観察者がボールの中心から1m離れているとした場合、そこに今度直径1mのボールを持ってくれば、そのボール上の一点と観察者の位置は全く同じ位置と見なされてしまうことでしょう。これは普段、僕らが自分の位置をモノの位置と同等に自分の視点の位置を考えているからです。こうしたモノと同一化した空間で観測者の位置が捉えられてしまうと、意識の理論は極めて奇妙なスタイルを採っていくことになります。一方に世界があって、もう一方に身体という感覚器官が存在し、感覚器官が外部世界を察知し、その情報を脳に送る、といった、あのおなじみの科学的な意識モデルです。ここにはベルクソンのいう実在の分節概念、つまり、ヌースでいう空間の差異の系列が考慮されてないので、のっぺりとした同一性の空間の中で物質の連携システムとして意識の成り立ちを説明していくことになります。しかし、この同一性の中ではいくら理論を精緻化させていったとしても意識のキモに届くことはないでしょう。なぜなら、世界を見ている主体そのものとしての差異が最初から存在していないからです。

僕らが視点と呼んでいる場所はモノの3次元に対して絶対的な差異を含み持っています。で、その差異とは何なのかと言うと、それは視点の起源となっている「視面(知覚正面)」としての視野空間(2次元射影空間)としか言いようがありません。というのも、視点よりも視面の方が先に存在していたのでしょうから。前回の図9に示した交差円錐の図を何度も執拗に思考でなぞってみて下さい。自己においては瞳孔が先にあったのではなく、視野空間が先にあった――そして、この視野空間としての視面こそがわたし本来のわたし(フロイトのいう「幼年時代」)であり、視点は鏡を通じたその反射物として、3次元空間内に投影されたものにすぎません。主体はこの反射物としての視点に視野面である主体そのものを重ね合わせ、自己中心化の位置を形作っているのです。この位置はヌースの観察子の記号でいうと、ψ3-ψ*4という複合位置の範疇になります。これは時間の芽のようなものです。――時間の発生箇所を探し求めて、このシリーズはまだまだつづくよ。

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 1 • Tags: フロイト, ベルクソン, 人類が神を見る日