10月 20 2008

時間と別れるための50の方法(45)

●メビウスの帯とスピノール………(1)

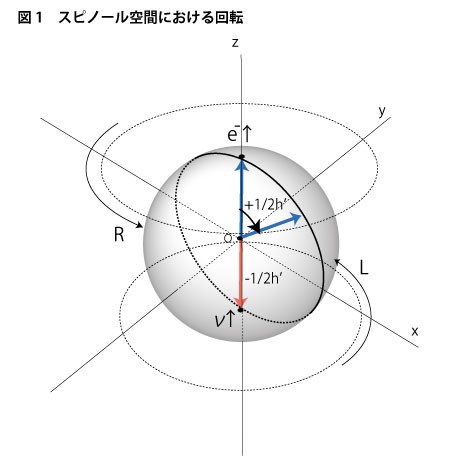

さて、スピノールの話を続けます。ここからの話をより分りやすくするために、前回の図2における正六面体の内接球だけを引っこ抜いて、ここに図1として示します。この球空間がスピノールが活動している空間になります。

この図で±1/2h’の長さで表されている矢印が数学的にはスピノールに対応します。このスピノールは+1/2h’がアップスピンと呼ばれ、-1/2h’がダウンスピンと呼ばれるものになりますが、図に示した回転Rの方向によって(つまり、角運動量の方向に対して右回転か左回転かによって)、極性が反転します。こうした組み合わせが、たとえばレプトンであれは、電子とニュートリノのアップスビンとダウンスピンの対を作ってきます(実際に観測にかかるのは左巻きのニュートリノだけとされていますが、これはヌーソロジー的には右巻きのニュートリノが観測の場そのものとしての時空として化けているからではないか、ということになります)。ここではあとの説明で出てくる次元観察子ψ5とψ6との絡みからダウンスピン側を左巻き(L)のニュートリノのスピンとして考えることにします。

両スピンとも単なる矢印で表されているので、一見普通のベクトルと何ら変わらないもののように見えてしまいますが、ここに表されたスピノールはベクトルとは全く違った性質を持っています。否、ベクトルとは全く違った性質を持っているからわざわざ「スピノール」という名称が与えられていると思った方がいいでしょう。

では、普通のベクトルとスピノールはどう違うというのでしょうか。今、原点Oを中心として電子e-↑の方をx-z平面で回転させてみることにしましょう(図1参照)。これが普通のベクトルであれば360度回転させれば元のところに戻ってくるはずです。しかし、スピノールはそうはいきません。数学的に定義されている性質から360度回転させてもなぜかダウンスピンの場所(赤い矢印の部分)にしかたどり着けないのです。そして、スピノールが回転によって元のところに戻ってくるためには720度、つまり普通の回転で言えば2回転しなければならないとされます。つまり、スピノールが張られてるこの3次元の球空間は一回転が720度に相当するような性質を持っているわけです。実際の3次元空間ではこのようなことは起こり得ませんから、この球空間は物理学では「内部空間」と呼ばれ、時空上の一点一点に貼付けられた数学的な抽象空間の扱いを受けます。

要は、この内部空間においては、180度に見えている角度は実際の3次元空間上では360度に対応しており、アップスピンを360度回転させるとダウンスピンに変わり、もう360度回転させることによって、ようやく、元のアップスピンに戻るということなのです。よく、一般向けの解説書を見るとスピノールは720度回転で対称性を取り戻す、と書いてありますが、その内容はこうした意味を指して言っているわけです。。。う〜ん、分らない。。という皆さんのうめき声が聞こえてきそうです。はてはて、一体このスピノールとは何物なのでしょうか?

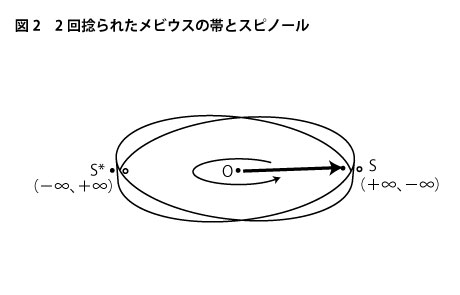

720度回転して元の位置に戻ってくる——スピノールが持っているこうした奇異な性質の喩えはよく「メビウスの帯」で説明されます(下図2参照)。今、図2に示したように、メビウスの帯上をアリが歩いている様子を想像してみて下さい。この帯の上をアリが一回転してくるとちょうどスタート地点の真裏に来るのが分ります。そして、このアリはもう一回りしてようやく元のスタート地点に戻ってくることができます。スピノールの回転も単純な回転ではなく、このメビウスの帯のように回転軌道が進行方向に沿って捻られているような形になっているために360度回転しただけでは元の位置には戻らず、720度回転して初めて元の位置に戻るような性格を持っているわけです。

さて、ここで、ヌーソロジーの話に戻りましょう。無限小の長さにまで潰された観測者の絶対的前を回転させている4次元軸、これが次元観察子ψ5の位置であり、これこそが物理学のいうスピノールの正体になっているのではないか、と前回の記事で強調して書きました。このような考え方がスピノールが持つこの「720度回転して対称性を取り戻す」という特性とうまく合致すれば、とりあえずは、次元観察子ψ5=スピノールという推測がそれほど的外れな主張ではないということが言えるはずです。

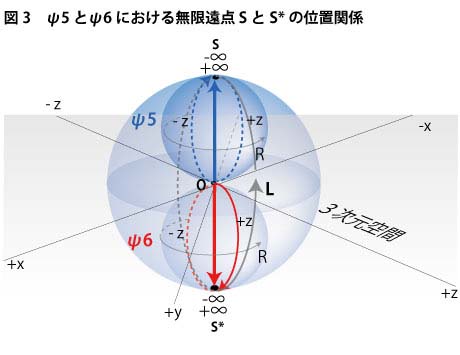

では、さっそく検証に入りましょう。まずは、以前ご紹介した次元観察子ψ5〜ψ6の図を再度、引っ張ってきてみることにします(下図3)。

元々、次元観察子ψ5の位置を決定していた場所がどのような性格を持っていたかと言うと、ここは相互反転した3次元の球空間の+∞と−∞に当たる場所でした。つまり、次元観察子ψ5を示す矢印の先端の位置は3次元空間上の位置のように単純に一点で指定される場所ではなく、S=(+∞、−∞)というように相互反転した3次元空間における二つの無限遠点の重合によって指定されている場所になっていたわけです。

反対向きの矢印についてはどうでしょうか。こちらは中和側=次元観察子ψ6です。この中和側は人間の内面の意識側から見れば今まで説明してきたように時空、つまり無限の広がりを持つ3次元双曲面の自転軸に当たりますが、等化側であるψ5から見れば、自分自身の反映なわけですから、当然、こちらも無限小の長さを持つ4次元方向の回転軸に見えているはずです。そして、このψ6の矢印の先端の位置は次元観察子ψ5側とは外面と内面の関係が逆になっているわけですから今度はS*=(−∞、+∞)によって指定されています。つまり、ψ5とψ6を規定する重合した無限遠点の位置は4次元から見ると、射影空間的な性質を持っており、表裏が逆の関係にあるわけです。

ここで、次元観察子ψ5が電子のアップスピン、ψ6がニュートリノのアップスピンとしてのスピノールを意味しているとすると(ψ6の回転Rを逆方向に取ればψ*5となって電子のダウンスピンとも考えることができます)、物理学でいうスピノールの回転とは、ヌーソロジー的にはこれら次元観察子ψ5とψ6を等化するための回転Lとして解釈することができます(ψ7の方向性を作り出しているということ)。ψ5とψ6はともに4次元方向において正反対を向いている矢印ですから、両者を等化するためのこの回転は当然のことながら4次元空間上での回転となります。図からも分るように、この4次元空間内で半回転させれば、S(+∞、−∞)とS*(-∞、+∞)が入れ替わることができるわけですが、このとき、Sの(+∞、-∞)とS*の(-∞、+∞)の関係を裏返すような回転の位相が、この4次元の回転には隠されているわけです。この4次元回転の軌道Lに沿ってもう半回転させれば、ψ5は元のψ5の位置としての(+∞、-∞)に戻ってくることができます。

さて、さて、次元観察子ψ5とψ6も半回転すると(+∞、−∞)と(−∞、+∞)が入れ替わるような構造を持っていることが分ってきました——このこととスピノールとはどのような関係にあるのでしょうか。例のメビウスの帯を使って、次のような考え方を作れば両者の関係をうまく説明することができます。

——つづく

10月 22 2008

時間と別れるための50の方法(46)

●メビウスの帯とスピノール………(2)

前回からのつづき——まず、リボンを用意し、その両端ををリング状につなげます。リボンの中央上に任意の1点Sをとり、その外面側と内面側をそれぞれ点s、点s*とします。ここで外面側であるs点と内面側であるs*点を左の親指と人差し指で軽くつまみます。この「つまみ」は、点Sがこのリボンの内面と外面の両面にある点sと点s*による挟み込みによって与えられているということを意味します。ここで、リングに沿って二本の指を点Oを中心に回転するように滑らしていきます。180度滑らしていくと、スタート地点の反対側にまできますが、そこで二本の指を見ると、相変わらず外面側に親指、内面側に人差し指が添えられているのが分ります(下図1)。まぁ、当たり前の話ですが、これが通常の3次元空間での回転の性質です。

次にスピノール空間の場合を考えてみます。スピノールの回転する空間ではスタート地点と回転中心Oを挟んだ反対側の位置では外面と内面の関係が互いに捻れ、S(+∞、-∞)がS*(-∞、+∞)となっていました。3次元空間では無限遠点と云えども4次元空間上ではただの点にすぎませんから、+∞、−∞二つの無限遠点をそれぞれs、s*と置いてみましょう。すると4次元空間においては、点S(s、s*)を指し示しているスピールが半回転する間に、このリング自体がちょうど180度の捻れを作り、点S*(s、s*)を指しているということになります。そして、元の位置に戻ってくるまでにもう180度の捻れを作っており、早い話が、スピノールが回転によって次々と指し示して行く円環の位置はスピノールが一回転する間に360度の捻れを持っているわけですです。このことからスピノールの一回転が描く軌跡は二回捻りを入れたメビウスの帯と同じ形をしているということになります(下図2)。

前回の図2で示したように、通常のメビウスの帯の場合は一回しか捩じれていないので、一回転回ってきたときに、表裏の関係が入れ替わりますが、二回捻れでは、半回転でそれが達成されるわけです。ということは、通常のメビウスの帯を2回巡ってくることと二回捻ったメビウスの帯を一回巡ることは、全く同じ意味合いを持っていることが分かります。つまり、1回捻れのメビウスの帯状の720度回転が2回捻れのメビウスの帯状の360度回転に対応しているわけです。通常の空間の回転角度をθとすれば、スピノールの空間の回転はθ/2でθを実現させます。

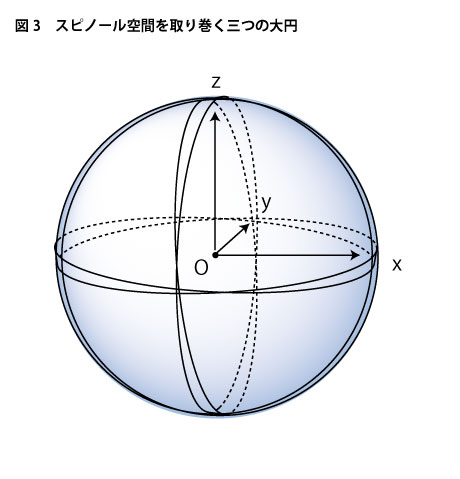

このような描像を持つことによってスピノールが張られた球空間の形がそれなりに輪郭を持ってきます。つまり、このスピノールが活動している球空間においては、このような円環構造が下図3のようにx、y、zの3方向すべてにおいて成り立っているわけです。はてはて、これは一体どんな形なのでしょう。

ここまでスピノールの回転の描像について見てきました。ヌーソロジーで見れば、4次元空間上でS(+∞、-∞)とS*(-∞、+∞)として対峙し合うのはψ5とψ6、つまり自己と他者の位置です。ここで『人神/アドバンストエディション』にも登場した「背中合わせの自己と他者」という関係を思い出してみて下さい。それらは同じ無限遠点±∞で背中同士でくっつき合っていました。つまり同じ位置にいるのです。ただ、自他では互いに向いてる方向が逆なので、前後方向が相互に逆になっています。つまり、点SとS*は同じ位置とも言ってよいのですが、冒頭に挙げた親指と人差し指の鋏み込みのように、一点を表裏の2点で指定しているために、その表裏の方向性の在り方によって二通りの組み合わせが出てきてしまうのです。このことは、図2に示したスピノールの回転が作り出す円環における二つの極点SとS*の位置も実は互いに重なり合って繋がっているということを意味しています(図ではそうは見えませんが繋がっていると考えて下さい)。つまり、回転中心O点からS点までを結んでできるスピノールはそのまま反対の極のS*点につながり、S*点からまた中心のO点に戻ってくるような円構造を持っているということです。このスピノールの回転が作る円の内部と外部をもし反転させて見ることができれば、二つのスピノールが一点を挟み込むようにして指定している様子が伺えることでしょう。

ということは、結局のところ、スピノールが張られている空間のかたちは3次元球面S^3の形状そのものということになります。物理学ではスピノールが張られる球空間での3次元回転は複素2次元回転群SU(2)として表されるのですが、実際、このSU(2)の形は3次元球面S^3と同じものとされています。

さて、さて、スピノールが回転している球空間の構造の方はかなりはっきりしてきたのではないかと思います。問題はこの構造が一体何を意味しているのかということです。僕らが何気に暮らしているこの空間の極微領域には現実としてこのような球空間が存在していることを物理学は実証しています。自然は一体なぜ、時空の根底にこのような超ミクロの3次元球面の構造をセットしたのでしょうか。この空間が一体どのような意味を持つ空間なのか、これからヌーソロジーの思考方法で探っていくことにしましょう。ここから、いよいよヌーソロジーが描く異次元世界への旅へと本格的に入っていくことになります。それはトランスフォーマー型ゲシュタルトによる新しい世界観の幕開けとも言っていいものになるでしょう。あっと驚く空間風景が展開してきますよ。お楽しみに。

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 1 • Tags: トランスフォーマー型ゲシュタルト, メビウス, 人類が神を見る日, 内面と外面, 無限遠