12月 22 2008

ありがとうございました。

つい、さきほど羽田発の最終便で博多に戻ってきました。

20日のイベントに足を運んで頂いた方々に改めてお礼申し上げます。

あと、高橋さん、主催者のDorisさん、ナビゲーター役の辻麻里子さんにもこの場を借りて、感謝の意を表したいと思います。

蜜蝋のろうそくの灯火のもと、仄暗い空間の中で、あっという間の3時間でした。

参加していただいた皆さんの眼差しもとても柔らかく、会場全体が、何だか胎児を包み込んだ胞衣(えな)のように感じました。

話の内容はもっとディープにやった方がよかったのかな。という反省も少し。。

何はともあれ、いい聖夜が迎えられそうです。

どうも、ありがとうございました。

12月 28 2008

時間と別れるための50の方法(60)

●NCと次元観察子ψ1~ψ8

最後にヌーソロジーの原点であるNC(ヌースコンストラクション)と元止揚空間としての次元観察子ψ1~ψ8の対応関係を簡単にまとめておきます。このシリーズで次元観察子のイメージがある程度つかめてきた人には、ここでの説明がすんなりと頭の中に入ってくるのではないかと思います。

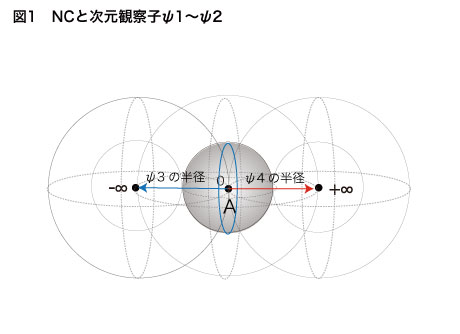

1、ψ1~ψ2(点球次元)

真ん中の小さな球体A、すなわち点球に当たります。点球とは人間の意識の方向性の対化が中和された状態を意味しています。人間の意識が生まれたときに物質概念を形作るところとして働きますが、モノを構成する球空間として表象されてくる部分という言い方が一番分かりやすいでしょう。点球は球精神の反映(付帯質)そのものです。人間の内面の意識にとっては自他相互における相互反転の差異が見えなくさせられているので、点球は単なる3次元球体としてしか把握されません。点球が作り出す観測者の視線軸に対する回転がψ3~ψ4レベルの球空間の半径(3次元ベクトル)へと接続します(下図1参照)。

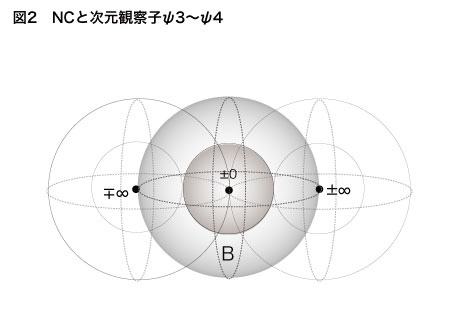

2、ψ3~ψ4(垂子次元)

重なり合っているので分かりにくいかもしれませんが、真ん中の大きな球体Bの相互反転関係に当たります。一つのモノの外部性として表象されている空間の部分の相互反転性です。主体(持続)と客体(延長)の原型を作る最も基礎的な対化と言えます。ここで自他における人間の内面と外面がキアスムを形作っています。この空間は3次元座標の右手系と左手系を合わせたものに相当します。この反転関係を等化している回転が球体Bの視線軸に対する回転で、このときの回転軸がψ5とψ6の球空間の半径(それぞれヌルベクトルと時空ベクトルとして現れる)へと接続していくと考えられます(下図2参照)。

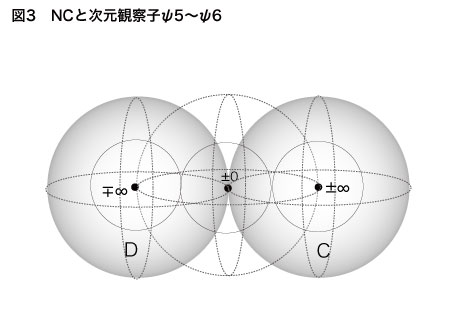

3、ψ5~ψ6(垂質次元)

左右の大きな球体CとDに当たります(球体Cと球体Dは相互反転関係にあります)。ここで次元観察子ψ3~ψ4の垂子次元である球体Bはψ5~ψ6である垂質次元においては、面点変換によって、球体C(もしくはD)上の一点と見なされていると考えるといいでしょう。当然のことながら今度は球体C(もしくはD)の視線軸に対する回転が次のψ7~ψ8レベルの半径であるスピノールへと接続していると考えられます(下図3参照)。この二つの球空間は個体における持続と延長の場そのものとなります。

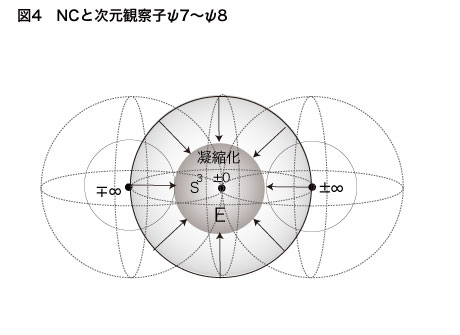

4、ψ7~ψ8(球精神次元)

球体Eに当たります。図の上の表示としては、ψ3〜ψ4を意味する球体Bと同じものに見えますが、この球面上の対蹠点すべてに様々な観測者が位置しているという意味で全く次元の違う球空間なっています。この球体Eは多様体としての3次元球面S^3を形成しています。ψ5~ψ6の球空間をそのまま中心となっている無限遠点にまで縮め、その無限遠点によって形成される球面がψ7~ψ8の球空間上の球面になっていると考えれば分かり易いでしょう。結果的にこの球体をψ1~ψ2を意味した球体Aのところまで凝縮化させれば、球精神の対化としてのψ7-8が持ったカタチとなります。モノの場所性において人間の精神と付帯質が重畳している様子がはっきりと見て取れるのではないかと思います(下図4参照)。

ヌーソロジーの文脈では、変換人と呼ばれる存在はこれら次元観察子ψ1~ψ8のカタチをベースにして、それに続く以下のような観察子領域を顕在化させていくことになります。

ψ9~ψ10(思形と感性)

人間の内面の意識(象徴界)と外面の意識(想像界)

ψ11~ψ12(定質と性質)

人間の個体化を確立させていく次元(物質性と精神性の分断ならびにそれらの交接)

ψ13~ψ14(顕在化)

人間からヒトへの進化プロセス

ここでいう「顕在化」とは、これまでの人間の意識の在り方を方向づけていた無意識の構造を人間の意識自体が空間構造体として知性上に見い出していくといったような意味です。顕在化はミクロ/マクロ、内部/外部、主客、自他概念等すべての二項対立を解除する力を持っています。そして、タカヒマラという精神構造体には、この顕在化した次元観察子群が凝縮化を起こすことによって、次の次元(他者側の次元であるψ*側)の元止揚空間を形作る力となっていくような仕組みが存在しています。この遷移が正確な意味での「次元の交替化」となります。

ψ7~ψ8 ………→ ψ*1~ψ*2へ凝縮化

ψ9~ψ10 ………→ ψ*3~ψ*4へ凝縮化

ψ11~ψ12 ………→ ψ*5~ψ*6へ凝縮化

ψ13~ψ14 ………→ ψ*7~ψ*8へ凝縮化

こうして、4つの段階を通して次元観察子のψ13~ψ14までが顕在化してくることによって、これらの幾何学的概念(カタチ)が他者側の次元の元止揚構造に接続し、人間の意識はヒトの意識次元へと遷移していくことになります。つまり、ヒトの意識へ進化するということの実質的意味は他者側の元止揚空間ψ*7〜ψ*8を支える存在へと進化するという意味であり、結果的にこのことは凝縮化を考えれば自身のψ1〜ψ2の内部を支える存在となるということを意味します。つまり、人間の意識がモノ自体へと変容していくということです。約60回に渡ったこのシリーズは、特にその第一段階である次元観察子ψ7~ψ8までの顕在化、および、そのψ*1~ψ*2への凝縮化までのプロセスについて、その描像の仕方に的を絞って説明を試みてきたことになります。――つづく

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 0 • Tags: タカヒマラ, 付帯質, 元止揚空間, 内面と外面, 無限遠