8月 6 2010

カバラは果たして信用できるのか?——その6

前回よりのつづき――

現代思想はと言えば、このハイデガーの前期の思考の場所でいまだに右往左往しているようにも思える。それはまさにハイデガーが仕掛けた現存在の二重襞による呪縛のためだろう。現代思想が陥ったこの思考の停滞は人類が資本主義そのものを乗り越えるための次世代の世界ビジョンを何一つ提供できていないことにも如実に現れている。資本主義を駆動している力の源泉はフロイト的に言えば快感原則にあるが、この快感原則はラカンによればシニフィアン(記号=欲動)とシニフィエ(目的=意味)とを結びつける規則(超越論的シニフェ)であり、その体制下で生産されるすべてのシニフィアンはそれに対応するシニフェへと必ず送り返される運命にあるとされる。このことはアッシャー圏の特異点たるティファレトに穿たれた穴が快感原則そのものによって塞がれていることを意味している。このティファレトは確かにイェッェラーという語り得ぬもの=異界に接してはいるものの、その異界に何か名が与えられた瞬間にそれは再びアッシャー圏へと回収され、語り得るもの=意味、目的として回帰してくるというわけだ。つまりはアッシャー圏の内部を流動する欲望の流れは常にティファレトの上位へと出ることを欲望しているのだが、その欲望自体が主体を構成する精神分析的な言語システムの網の目に絡み取られ、再び内部へと還元され、脱出口のない無底の循環を繰り返しているという筋書きである。

こうしてヌーソロジーというアッシャー圏の外部を目指す思考の運動が出てきたとしても、それはこうして半田広宣という主体の語りによって言語化され、そこにある一定の意味が付与され、一つのイデオロギーとなって、さらには貨幣へと換算され、資本主義の体制をより強固なものにしていく。まさにその構造は浅田彰が『構造と力』の中で示したクラインの瓶のように、外部への開きが結局はまた内部へと回帰してくるような閉空間の構成を取っているのである(ヌーソロジーではこの閉空間は7次元球面のトポロジーを持つと考えている)。こうした欲望回路の在り方は1920年代にすでにM・デュシャンが『大ガラス』の中で独身者のオナニーマシンとしてエロティックに揶揄していたものでもあるのだが、あれから猶に90年を経過しようとする現在でも、この閉回路はますます勢力を増すばかりで、いっこうに衰退する兆しを見せない。果たして、この気も狂わんばかりの資本主義回路のハムスターホイールから抜け出る方法論などというものが存在し得るのだろうか――一つだけ言えることは、もしそのような方途が存在するとすれば、それはもはや言語的なスタイルを取るものではないということだろう。現代思想の状況が相も変わらず言語的な観念の同一性の中で終始し、些末なジャーゴンで支配されている現状を見れば、実はラカンが登場した時点で、いやヴィトゲンシュタイン当たりが登場した時点ですでに哲学は終わっている言える。事実、今の哲学は諸学の王とは到底呼べない位置にまで凋落し、科学哲学や政治哲学という名が示す通り、科学や政治の太鼓持ちに成り果てているのが現状だ。

では、言語の一体何が問題なのだろう。それは再三、言ってきたように、言語の背景に厳然と横たわっている同一性である。AはAでなければならないとする同一性。この約束事がなければ言語は言語としての体制を保持することができない。この同一性はカバラ的に言えば一者たる神自身の同一性によって支えられているものであり、こうした支配の下ではまさにすべての言語は固有名はおろか一般名詞に至るまで神名として機能していることになる。つまりは、わたしたちが用いる言語の一字一句に至るまであの「Y-H-W-H」の四文字がMade in Godの証として署名されているのである。

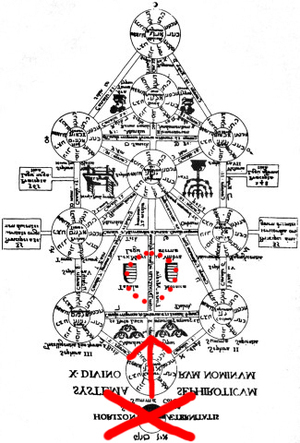

であるならば、この強制力から逃れるための方法はおそらく一つしかない。それはケテルの玉座に座する神の殺害を試みることだ。そして、その囚われの身となっている花嫁たるマルクトに性転換手術を施し、マルクト自体を一者たるアインに変身させるしかない。それはニーチェやハイデガーが取ろうとしたブラトニズムの逆転をこの生命の樹にもダイレクトに導入するということでもある。マルクトをケテルに見立て、被造物の世界自体を無(アイン)と見なす視座を作り出すこと。これがこのブログ記事の冒頭で紹介した「カバリズムの逆転」という発想だ。ヌーソロジーのOCOT情報の解読はすべてこの視点で行われている。だからヌーソロジーが現実の社会にどうコミットするかだとか、ヌーソロジーが人生の役にどう役立つなのかといった同一性が支配する内世界的な問い立ては、ヌーソロジーの思考の中においてはあまり意味を為さない。僕が常々、ヌーソロジーとは全く別の世界を内在野の中に構築することを目的とするものであると言ってるのも、思考背景にこうした絶対的差異の線引きをしているからである。つまり、ヌーソロジーはこの世とは何も関係を持たない死者の思考なのである。

死者の思考。反転した世界。反転した生命の樹——。

逆転したカバリズムの視座においては、すでにおのおのの存在者を神として見なさなければならないということ。おのおのの存在者が神であるならば、どの一つの存在者をとっても、それらは一切が無(アイン)であるということ。そして、存在者が神であるならば、一つの存在者自身は世界を創造していく力能をすでに所持しているということ。こうした思考を以て初めて、存在者から立ち上がってくる光は一者=神から流出する光へと相転移を起こし、そこに新たな創造空間を切り開いていくことができるのだ。「光あれ!」という宇宙開闢の号令はもはやヤハウエの声ではない。その号令は被造物である存在者によって今こそ発せられなければならない。同様にまたユダヤ神秘主義が受け継いできた生命の樹ももはや生命の樹ではあり得ない。それは知識の樹による生命の樹の隠蔽である。この知識の樹を転倒させること。人間こそが存在の根であるという正立像を奪回すること。魂の上昇とは無からの創造行為をおいてほかにあり得ないのだ。

——つづく

8月 7 2010

カバラは果たして信用できるのか?——その7

前回よりのつづき――

では、無の一滴へと変貌した存在者はいかにしてその無を新たな有へと変換していくのか、そこで展開される始源の第一原理とは何なのか。ルーリアのツィムツームはその原初に起こる事件の風景を見事にスケッチしているように思われる。——神は創造に当たって自らを収縮させ、神の内部から撤退した。その撤退跡には神による創造の場が用意され、自らを創造するものと創造されるものの場の二つに分けた——このツィムツームが創造の契機となる出来事であったとすれば、このツィムツームから生じる神の自己収縮は継続して行われていく必要がある。すなわち、一は二を生じ、二は三を生じ、三はすべてを生ずというように。でなければ、神のみが創造の場に存在するだけに終わってしまうだろう。それゆえ、ツィムツームとして生起するこの〈神の充満/神の撤退〉という最初の分化の間にはそれに引き続いて「思慮深い弁証法」が存在しなければならない。ここで”思慮深い”と言ったのは、もはやここで登場してくる存在の弁証法は(かつての)言語の体制によって営まれていた存在者における弁証法のようなものではあり得ないからである。

存在者における弁証法とはヘーゲルの世界精神を例に出すまでもなく存在者の多を存在の一へと導いていくような弁証法であり、これは神が自らを世界に充満させていくための方法論でしかない。つまり、神の自己膨張なのだ。これはニーチェのいうように否定的なものによる弁証法であり、最終的には世界をニヒリズムへと導いていく。

このへんのことは僕らの現在を見ればそれなりに想像はつくだろう。シミュラークルが作り出す差異なき差異の記号が世界に多を氾濫させ、グローバルな資本主義のもとすべての価値が貨幣という一者に換算され、均質かつ一様な空間の中で帝国的なものとそれを内在化させた超越論的自我が睨みをきかすといった監獄(パノプティコン)の風景——そこではもはや経験的自我が自分自身の生に対して意味を問うことは悪い冗談でしかなく、理性にできるレジスタンスと言えばせいぜい自分が置かれたその絶望的状況に冷笑を浴びせかけることによって自らのナルシシズムを満足させることぐらいだ。何をやっても無理なんだよ。宗教?哲学?芸術?ふふ、まぁ、せいぜい頑張りな。人間死ねばすべてが終わりなのにオメェーもほんと好きだな。所詮、生きることに意味なんぞねぇーんだから、いい暮らしして、いい女抱いて、適当にやっておくのが一番だぜ——超越論的なシニフェの体制(快感原則)はこうして外部を隠蔽し、内部を空虚な腐敗へと向かわせる。外部を否定すれば内部は自らの内部たる根拠を失い内部=無を露呈せざるを得ないにもかかわらず、だ。現代という時代の状況はまさにこうした典型的な受動的ニヒリズムに覆い尽くされており、存在が存在者にかけた呪いがあらゆるところで露呈してきている時代なのである。

一方、肯定的なものを先手に持った弁証法はそのようなニヒリズムが極まったところで、つまり一者が自らが作り出した世界を覆い尽くしたところで、まさに一者自らによる存在者からの撤退によって出現してくる。言い換えれば、それは存在世界からの存在の撤退とも言える事件である。これがさっきからリフレインしているプラトニズムの逆転、すなわち生命の樹の逆転、ユダヤ的精神からの解放、すなわち、ニーチェが言うところのニヒリズムの極地に出現してくる「すべてのものにおける価値転換」である。

この肯定的なものによる弁証法は否定的なものによる弁証法とは全く対峙するものであるがゆえに、当然のことながら後者とは真反対の性格を持つ。かつ、肯定的なものによる弁証法は、否定的なものと肯定的なものそれら両者を視界に捉えることができるゆえに、一の中における多性と多の中における一性、その双方を弁証法的に統合していくビジョンを所持している。言い換えれば、それは一なるものから分化を起こしていくことが同時に高次の統合を生むような弁証法のスタイルを採っている必要があるということである。こうした弁証法は自分のうちに絶えず収斂する運動と、同時に自分の外へと向けて無を展開する運動という二重の運動を持たなければならない。創造の展開=生成とはこうした条件を満たして初めて出現してくる現象なのである。

——つづく

By kohsen • 01_ヌーソロジー, カバラ関連 • 0 • Tags: カバラ, ニーチェ, ユダヤ, 生命の樹