7月 19 2013

わたしたちはモノの内部にいる ヌースビギナーズ2

今日は「わたしたちは実はモノの内部にいる」ということについて簡単にお話しておきます。 この感覚をしっかりと把握するためには、まずは時間の成り立ちというものについて考えなくてはなりません。

まず、時間は最低でも二つの要素で成り立っていると考える必要があります。一つは継起の時間。もう一つが持続の時間です。普通はこの二つの要素がごっちゃになって、「時間が流れている」という感覚が意識に生まれています。

たとえば時計の針がカチ、カチ、カチと音を立てて時間を刻んでいくときの情景を思い浮かべてみましょう。このとき、一つの「カチ」の音が継起に当たります。一方「カチ、カチ、カチ」を一気にまとめてイメージしているときが持続です。

音楽なら一つの音符がポンとなったときが継起です。「このメロいいなぁ」と音符の流れを一気にイメージしているときが持続です。 継起は瞬間にすぎないので、この二つの要素がないと、音楽を音楽として感じ取れないし、時間もまた流れとして感じることができないことが分かります。

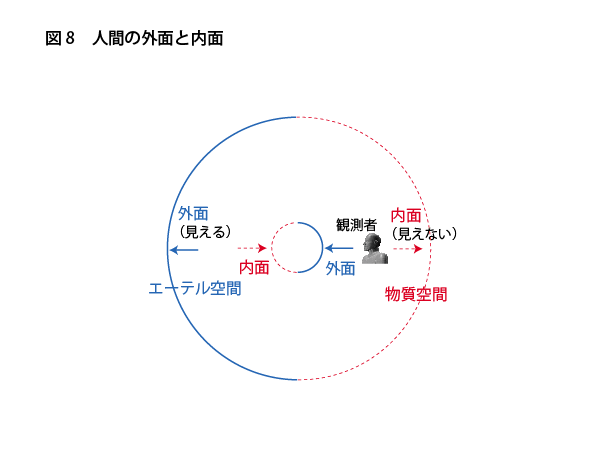

以前、「人間の内面」と「人間の外面」という相互に反転した空間の形を紹介しましたが、この時間における二つの要素が生まれている場所は、そのままこのそれぞれの空間の形の中に当てはめることができます。

物理学が示唆する内容から見ると、継起が生まれているところが「人間の内面」で、持続が生まれているところが「人間の外面」です。(下図参照)

「人間の内面」側はモノの手前に自分がいると思っている空間です。「人間の外面」側は単にモノが見えている空間です。いつも言ってるように、この二つの空間は互いに反転しています。この二つの球空間をクリアにイメージしたいときは実際にモノの周りを回ってみるといいでしょう。

そのとき、モノの手前側を半径とする円とモノの背後側を半径とする円の二つが生み出されてくるのが分かります。モノの手前側を半径とする円は継起する時間が生まれているところに当たります。「遠くは過去だ」というように、モノと自分との間の距離はそのまま時間の長さになります。

一方、モノの背後側を半径とする円の方は持続の場所と考えられます。皆さんも何かに熱中しているとき時間があっという間にすぎる経験をされたことがあると思いますが、そういうときは、モノの手前にいる自分というものが意識されてないときです。つまり、持続の中に直接、身を置いているわけです。

この二つ球空間の関係が実数次元で言うならば、4次元時空(人間の内面)と4次元空間(人間の外面)の関係に当たります。

さて、ここからが重要なところです。4次元時空の方はモノの”手前”にいる自分がイメージされていますから、モノとこのイメージされた自分との間に「距離」というものが想定されています。いわば、主体と客体が分離しているわけですね。

しかし、4次元空間の方にはもはや「モノの手前」といった場所は存在せず、そこにはモノの背後の奥行きがあるだけです。ましてや、この奥行き方向の線は点にしか見えないので、時空から言えば、極限にまで縮んでいるとしか言えないような線です。

つまり、この持続が詰まった奥行きの線は時空側においてはモノと認識されているものの中に小さく小さく縮んで入り込んでいる、ということになります。

こうしてわたしたちはベルクソンがその哲学的直観のもとに言った「われわれが対象を知覚するのはわれわれの内ではなく対象の内においてである。」という言葉の意味を幾何学的描像を持って正確に理解できることになります。

「わたしたちはモノの内部にいる」 のデス。

7月 24 2013

奥行きの彼方に

「奥行き」がもし持続の位置だとするならば、「奥行き」で空間を見るということは永遠の相のもとで世界を見るということになります。永遠の相の中に出現する奥行きの幾何学。これが魂の構造を規定していきます。そして、この魂の構造を思考するときは「それは何か」という問い立てはたぶん厳禁です。

ドゥルーズに倣えばそれはたぶん「それは誰か」と問わなくてはなりません。それはわたしだったり、あなただったり、ときに彼らであったり、わたしたちであったりするのです。「それは何か」と問うことは相も変わらず「わたし」の中から出ていない思考だということです。

その意味で魂の構造は人称の構造をそのベースにおいていると見るのが正当なのかもしれません。それら相互の関係性の中に「わたし」が出現してくるのです。

その意味で言えば、やがて登場してくる魂の幾何学は星座に似ていると言えるのかもしれません。昔の船乗りたちが星々によって自分の船の位置を確かめたように、「わたし」はあなたやわたしたちや彼らの位置を常に反照することによって「わたし」の位置を確かめているのです。

人が航海している海は内在の海です。おそらく外在には「わたし」しかいないのです。そこは星なき夜空のようなもの。だから「あなた」との出会いを期待してもいつもすれ違ってしまう。こうしたすれ違いは内在の海で起こっていることを外在で起こっているかのように錯覚してしまっているからでしょう。

魂の幾何学はその意味で内在の果てしない海を航海していくための羅針盤の役割を果たしていくのではないかと思います。その航海が進んでいくと、海原にきらめく星影のように星と海は一つに溶け合い、かつてのわたしはもはや地球と銀河の語らいの中の一つの「声」となって、生成の歌音を響かせるのデス。

甘ったるいな。(≧≦)

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 1 • Tags: ドゥルーズ, 奥行き