9月 10 2018

地球の内部にあるほんとうの地球について

まずは、台風21号と北海道胆振東部地震で被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。とともに一日も早い復興をお祈り致します。

………………………

OCOT情報は地震の原因について次のように言う。

地震とは。

総体的な中和を持ったものが変換を起こすときに生み出される力。

火山とは。

変換作用そのもの。噴火とは方向性がないものを方向性があるものに変える力の反映。

(シリウスファイル19921010より)

台風については聞いてはいないが、次のような情報はある。

高気圧とは人間の意識の内面の方向性、

低気圧とは人間の意識の外面の方向性。

ということは、台風とは内面化(物質化)しすぎた意識を外面(精神方向)へと変換する調整のようなものとして解釈できる。実際、台風は「巻き込む」わけだし。

となれば、古来よりの「人心乱れれば、天地乱れる」という言い伝えにも、それなりに根拠があるのだろう。地球と人の心は人知が及ばないところで、何らかの形で繋がっているのだ。

そう言えば、外宇宙にロマンを持つ人たちには誠に申し訳ないのだが、OCOT情報は、人類が地球を飛び立ち、遠い星々に旅する時代なんてものは決してやってこないとも言っていた。外宇宙とはそのすべてが地球の内部の影のようなもので、人類が向かうべきは地球の内部なのだと。

と言って、ここで、一昔前の大衆オカルトが言っていたような「地球空洞説」のようなものをイメージしてもらっては困る。アガルタやシャンバラの本質は物の内部への侵入の意であり、その意識に見えている地球のことを言う。OCOT情報にいう「方向性があるもの」とは、そのような意識の力の意だ。

では、真のシャンバラへの視力はどのようして到来してくるのか——。

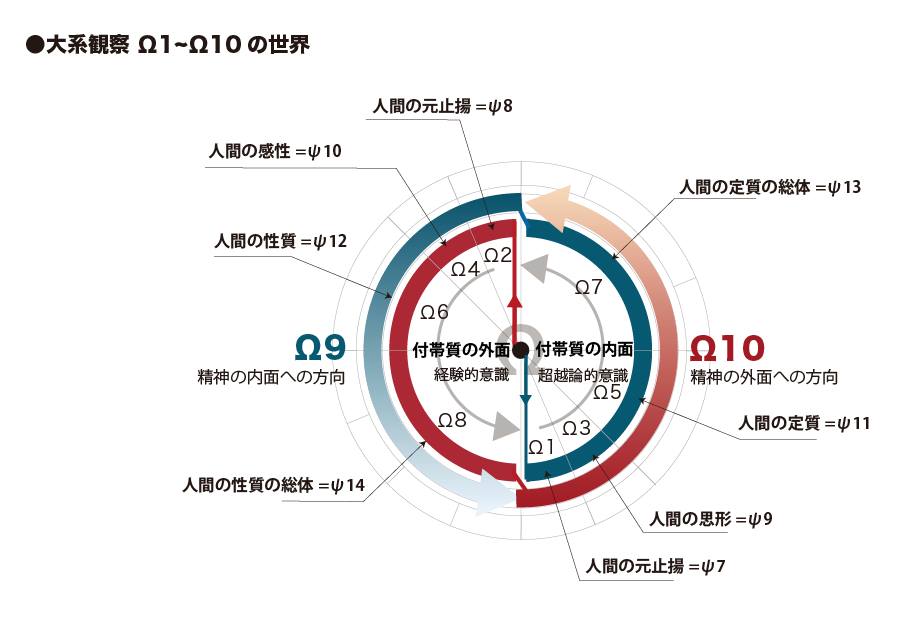

そのためには、まずは、世界を「物」の内部に変えないといけない。OCOT情報ではこうした意識領域のことを「付帯質の内面」と呼んでいる。空間を持続として見なす意識が働いている領域だ。奥行きが覚醒した空間と言える(※人間の意識の外面に当たる)。

一方、人間の経験的な意識領域の方は「付帯質の外面」だ。こちらが「物」の外部世界(※人間の意識の内面に当たる)。おなじみ、空間を延長として見る意識が働いている領域だ。今の人間は付帯質の外面の意識が先手で働き、付帯質の内面の意識の方は後手に回って潜在化し、外面と内面の間で反復している。要は現象界と潜象界の関係だ(下図参照)。

この付帯質の内面領域で活動しているものは、哲学の言葉で言うなら超越論的意識というものだ。人間の経験的意識を可能にしている経験以前の何か、ということになる。カントに倣って言うなら、私たちの意識に直観、構想力、悟性、理性、判断力、統覚といった諸能力を与えているものということになる。

ヌーソロジーでは、この潜在化した付帯質の内面で超越論的意識の構成を行っているものが素粒子だと考え、その空間構造をわたしたちの認識に引っ張り出そうとしていると思ってもらえばいい。そして、それは付帯質の外面側から見れば、物の内部としか言いようがない世界になっている。

カント以降の哲学は、そのほとんどが、物自体は存在しないと言い切るが、そんなことはないだろう。ここに示すように、経験的なものと超越論的のものの相関性自体が物自体の世界の始まりとしての、素粒子自体のことなのだ。そして、ここが地球の内部への入口になっているのだろうと思う。

ヌーソロジーが「シリウス」と呼んでいるのは、この「付帯質の内面」の世界のことだ。つまりは、ヒトの元止揚空間Ω7〜8(顕在化した次元観察子ψ1〜14の世界)。どうか、科学的宇宙観が入り混じった変な宇宙人話とごっちゃにしないように注意してほしい。

シリウス神話で有名なドゴン族の儀礼において朗唱される神アンマへの感謝の言葉——「アンマはひとつ。それは14の空間。アンマの名を唱えることは空間をひとつに保つこと。アンマの名はすべてのものを保ち守るもの」(M・グリオール、J・ディテルラン『青い狐』より)

ヒトの元止揚空間は「14」の空間からなっている。そして、OCOT情報はこの領域を「次元」と呼んでいる。

9月 18 2018

磁場と電場と男と女

光が最終的な精神の位置。それを「光あれ!」と言い放ち、最初の精神としたのが一神教の精神構造。光から出なければ、光を作り出した精神のもとへと歩んでいくことなどできるはずがない。思考とは、その精神へと向かわんとする本能が作り出す。

光とはすべてを中和させた精神の痕跡であり、それは絶対無の形象のようなものだ。物質はその中和に現われ出た等化の痕跡と言える。つまり、すべてが消し去られた場所では、すべてを消し去った精神のその行為の集積そのものが「あるもの」として現れ出るのであり、それらの関係そのものが光なのだ。

そして、かのOCOTは、そのような光が人間の肉体と結びつく位相のことを「妙性質」と呼んでいる。これは、すべてが中和された場所と、すべてを中和したものとの接点に出現した新たな光の精神の種子と言える。それが「妙(永遠性自体の運動)」を生み出していくのだ。

物理学は光の内部に電場の+と-と磁場のNとSという四値的関係を見出した。これは、この「妙」なる存在のフォーメーションを外から見たものだとも言える。根源的な対化が自己と他者であるのなら、人間が自己と他者と呼んでいるものは、存在そのものにおける内部感覚だと考えなくてはならない。

光の支配から出た脱-表象化の思考もこうした存在感覚から立ち上がってくる。この思考領域は、等化することが新しい差異となって現れるような世界になる。等化が統合でなく、新しいものの生産になるということ。ヘーゲルの弁証法とは真逆の弁証法。同一化への弁証法ではなく、差異化への弁証法。

キアスム的思考の出現は、当然、性愛の常識も変えていく。どこぞの「生産性発言」で注目が集まったLGBTも、性愛本来の形態として当然、存在していなくてはならないもの。今までのヘテロセクシャルへの一方的な偏向の方が異常だったのだと考えよう。世界は二元ではなく四元で活動しているということだ。

ちなみに、磁場が女を生み出し、電場が男を生み出している。磁場が付帯質。電場が精神。

物理学においても磁場には起源がない(div=0)。これは、磁束線がループ化していることを意味している。つまり円だということ。これが存在の「妙」性を象徴しているものと思われる。つまり、女には起源がない。恐ろしい(笑)

男性性と女性性の基本的な位置関係を、最も分かりやすいψのケイブコンパスであえて区分すると下のようになる(下図参照)。男性性は思形として人間の内面を構成し、女性性は感性として人間の外面を構成する。思形は言語・概念を送り出し、感性は知覚を送り出す。精神(元止揚)に方向づけられているのは女性性。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: OCOT情報, 弁証法