4月 6 2006

エーテル体と射影空間

R・シュタイナーはエーテル体の幾何学には射影幾何学がふさわしいだろうと述べている。数学的に見ても射影空間はユークリッド空間よりもより本質的な空間だということができる。

その意味で、ユークリッド的な空間を視覚が射影的に見ているというよりも、まずは射影空間としての視野空間があって、その空間を人間がユークリッド的に再構成していると考える方がより自然な推理である。これは、ヌース的に言えば、世界の成り立ちとして、まずは外面空間が先手として存在し、その外面を元にして内面認識が編集、構築されているということを意味する。この構築に手を貸すのが鏡としての他者の視野空間なのだ。その意味でユークリッド的空間認識と自我の形成は深く結びついている。

おそらく人間の外面の意識の基礎となる元止揚空間(ψ1→ψ3→ψ5→ψ7)がエーテル体に相当するとするヌース予測は適確なものだろう。実際、これら四つの観察子領域のうち最初の二つはきっちりと射影空間に対応させることが可能のようだ。今の所の対応予測は次のようなものである。

ψ1(表相)………2次元射影空間

ψ3(表面)………3次元射影空間

ψ5(面)………1次元複素射影空間?

ψ7(背面)………2次元複素射影空間?

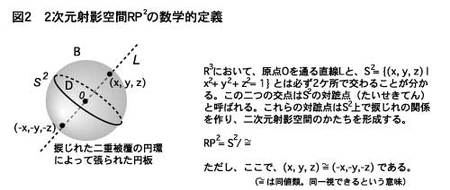

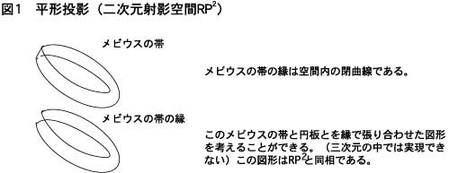

射影空間と人間の外面空間の相性の良さの由来は、射影空間が内面と外面の捻れを含んでいることにある。つまりメビウスの帯的構造を持っているからだ。捻れはヌースでいう「等化」を意味する。たとえば、2次元射影空間を数学的に見て見よう(図2)。

ここに示したように、2次元射影空間とは、球面上の対セキ点をたがいに同一視した半球面上の空間になるのだが、図での赤道部分に当たるこの縁の部分はメビウスの帯と全く同じトポロジーになっている。つまり、捩じれているのだ。

このことは、例えば、自他の間に挟まれて見えている球体状の対象の輪郭を構成しているかたちは、じつは単純な円などではなく、下図1のようにメビウスのおびのように捩じれた円環であることを暗示している。おそらく客観が構成されている空間にはこうした捻れが不可欠なのである。というのも、その捻れの位相自体が様々な観測者を周囲に配置させているからだ。個体が見ている表相はこうした捻れの一位相への射影として立ち上がってきているものと考えなければならない。この捩じれの位相の由来をすべて見抜いたときに、われわれはモノ自体の世界へ侵入できるのだ。

4月 8 2006

聖杯とは人間のことである

mayuさんへの返事

ヌース会議室の質問【4001】に答えて。。

神は六日間で人間以外の自然物をすべて創造し、七日目に人間を作った。そして、自らは世界から身を引き、束の間の眠りに入った。神が再び目覚めるのは八日目の光のもとでである。しかし、神は一体何の目的で人間を創造したのか——。

人間は神の被造物の受取人として、諸々の存在者の前に立たされる訳ですが、これは言い換えれば、人間が神の被造物を受容する器でもあることを意味するのだと思います。で、ここで一つの疑問が湧きます。それは、この器なる人間は果たして本当に神の被造物なのだろうかということです。あらゆる創造物は場所がなければ存在を示すことができないわけですから、受取手としてのこの場所も、果たして神が作ったのだろうかという疑問が出て来て当然です。僕はおそらく人間は神が作ったものではないと思います。人間は神に対して治外法権を持っている。神の言いなりにはならない。というのも、この器は神には作り出すことはできないと思うからです。

創造を手渡す者と創造を受け取る者。これが最後者であるΩと最初者であるαの関係です。その意味で言えば、僕ら人間が経験している光とはΩの光であり、神は「光あれ!」という号令のもとに、その光をαを生むべき永遠の女へと手渡したのだと思います。僕らは、今日も物質を通して、燦々と繰り出される光を自らの受容器に溜め込んでいるわけです。

しかし、受取り手が二人いた。つまり、αが二つあったということなんですね。すなわち、二人の「我」です。しかも困った事に、このαとαはお互いを確認するためにお互いを取り違えてしまうというとんでもないミスを犯した。そのため、二人のαはΩのようになってしまい、あたかも神の亡霊が取り憑いたかのように振る舞ってしまう。こうした逆転写の場所が水の鏡なんですね。そこではΩなるものの全履歴である霊が物質として射影されている。

水の鏡の中では、人間は器に注がれてくる光を自分だと気づくことができず、つねに自分がΩだということを信じて疑わない。実際、現代人の多くは人間は宇宙進化の最後に現れてきた者と信じています。そして、何はばかることなく自らを「主体」と呼ぶ。神との契約によって世界を一任された者。神の祝福を与えられた者。こうしてユダヤ-キリスト教者が登場してきます。僕が常々、「ユダヤ的契約の解除」と言っているのは、この逆転写によってできた結び目をほどくことを意味しています。

水の鏡の中は言葉で満ちあふれています。というのも、名付けられたものはすべて神の履歴ではないかと思えるからです。名は同一性を与え、差異を無化します。名をすべて捨て去るということは、その器自体へと変身を遂げるということを意味します。こうした器が聖杯と呼ばれるべきでしょう。これは注がれたものではなく、始めからそこにあるものであり、あったものであり、あるであろうものではないかと思えます。中身を破棄した器は当然、孤独な存在です。しかし、この器の浮上は、言い換えればアルケーですから、孤独というよりもタブラ・ラサのような純白の存在ではないかと思います。真っ白だからこそ、アルケーの精神は再度、創造のデッサンを描き始める。器とは永遠の女。母なるもの。男を超えたもの。神が愛す真の無限。僕はこのアルケーにプラトンが語った「コーラ」をだぶらせていますが、これがおそらくイデアの中のイデアだと思います。そして、それはおそらく人間が素粒子と呼んでいるもののことです。

さて、ヌースの話にもどりましょう。顕在化した人間の外面には、もはや、物質は存在しません。供物を捨て去った器が生み出す最初の力ですから、そこには理念以外いかなるものも存在していないと言えます。もちろん他者の顔ともサヨナラです。魂の顕在化とは、そうした超越論的な個体の大地に立つことではないかと思います。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: プラトン, ユダヤ, 内面と外面, 素粒子