5月 25 2012

空間と放射能

今日、ツイッターで呟いた内容をリライトしてみた。

今日、ツイッターで呟いた内容をリライトしてみた。

空間をモノの容器のように見立てるのが僕らの常識となっているけど、そういうリアルはもう終わるんじゃないかって思っている。こうした常識はたぶん空間を幅でみようとする無意識的な欲望に駆り立てられているだけだ。何度も言ってることだけど、空間の根源的性格は幅ではなく奥行きにある。

奥行きとは言い換えれば、眼差しのことだ。空間が存在として開示するのは、空間が眼差しの充溢として変容を遂げたとき以外あり得ない。その意味で僕らはまだ存在としての空間に接していない。妙によそよそしい空間。命が何一つ吹き込まれていない空間。そして、眼差しが存在しない空間。そんな空間は「虚無」でしかない。

奥行きが眼差しでもあるというのは誰にもすぐに分かる表現だと思うのだけど、奥行きのみならず、幅や高さもまた、その方向を奥行きとして見ている眼差しが自分の中にあることに気づこう。横からの眼差しは奥行きを幅に変える。つまり、奥行きを存在から切り離す。これは、ドゥルーズ風に言うならば巻き込みを繰り広げへと展開させる「異化させるもの」の力だ。

高さ方向から入射してくる眼差しはどうだろう。「それでも地球は回っている」。これは歴史を中世から近代へと発展させる原動力ともなった眼差しである。この眼差しは、奥行きと幅を十字の関係として見ている。宇宙空間から見れば大地には直交する眼差しで作られた無数の十字架が散在させられていることだろう。この第三の眼差しにとっては地上での奥行きと幅は対称性を持って回転している。つまり、そこでは奥行きは幅と同一視させられ、かつ、その幅は単なる幅ではなく、眼差しが入り込んだ幅である。つまり、主体はここで超自我を自らの中に内在させ、自らの視線で自らを監視するようになるのだ。

直観すべきことは、こうした諸々の眼差しの種族たちは時空に存在するものではないということである。左右からの眼差しによって奥行きが幅に変えられるのならば、むしろ、こうした眼差したちは時空よりもメタな空間で活動している僕ら自身の身体性から派生してきていると考えなければならない。そして、言うまでもなく、こうした身体性の一部として時空が作り出されているにすぎないのだ。

眼差しは知覚的事実として、一切距離というものを持たない。それは数学的には射影のようにして無限小空間の中に縮約されている。ちょっと想像してみよう。前後も、左右も、そして上下もそれぞれ無限小にまで潰された空間の姿を。それは時空と呼んでいる僕らが慣れ親しんだ場所では極小の点状の構成物となって出現するしかないのがすぐに分かるはずだ。眼差しによって構成された身体の中では宇宙はこうした一点の中に沈み込んでいる。

そして、こうした沈み込みの身体こそが科学者たちが「素粒子」と呼んでいるものだと想定してみよう。そうすれば、「見るものとは見られるものである」というあの神秘家たちの達観が、はっきりとした知性のもとに浮上してくるのが分かるはずだ。なぜなら、僕らにとって見られるものとは物質のことであり、その物質は素粒子からできているからである。

しかし、残念なことに、僕らの眼差しは視線と呼び名を変え、まるで夢遊病者のように時空の中をさまよっている。実のところ、そこには何もない。なぜなら、そこには眼差しがないのだから。眼差しの身体の忘却。これは存在の忘却、いや、そうした眼差しを正当な眼差しだと主張することは存在の殺傷に等しい。

当然のことながら、この傷は存在にとっては堪え難い痛みとなっていることだろう。そこで存在はこの傷によって裂開した自らの組織の修復を諮ろうとする。つまり、存在自らが消失していく眼差しを補おうとするのだ。それは、時空においては素粒子の崩壊、並びに、それらの壊変として現れる。これが放射能である。放射能の本質は存在からの人間の逸脱なのである。

原子力という技術はその意味で人間精神の破壊を加速させるために出現している存在の外部にある何か全く別の力だ——もし、世界最終戦争というものがあるのならば、その戦いは核戦争などといった矮小な規模のものではなく、存在世界全体とその外部にあるこの不気味な力との戦いのことなのだろう。

そして、それはもう始まっているのかもしれない。

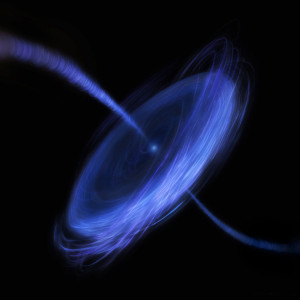

(上の画像はhttp://rit_hp.web.fc2.com/gallery/star/07.htmlからお借りしました。)

5月 30 2012

道徳VS倫理

道徳というものには何一つ根拠がない。それは超越的に天下ってくる『汝、善を為せ』という命令に等しい。国家であれ、社会であれ、組織であれ、人間がひとたび集団に属するや否や、こうした超自我的な号令があちこちに響き渡る。

一方、人の心の中には「汝、そんな善は為すなかれ」と叫んでいる声がある。こうした声を僕は道徳と区別して「倫理」と呼んでいる。倫理もまたその根拠が不明だから超越的であることに違いはないのだが、倫理には全体だけではなく部分のことを考える慎ましさがある。その慎ましさゆえに、倫理はいつも道徳に押さえ込まれてしまうのだが。。

道徳の体制は強烈だ。スピノザはこの体制を支える三種類の人物を挙げる。まずは悲しみの受動的感情にとらえられた人間たち。次に、こうした人間たちを利用して自己の権力基盤とする人間たち。最後がそうした人間たちに憤慨したり、嘲笑を浴びせかけたり、同情したりする傍観者的な人間たち。

スピノザにとって、これら三種類の人間たちは順に[奴隷]と[暴君]と[聖職者]であり、彼らが三位一体となって道徳の体制を確固たるものにする。

倫理は果たして道徳に反撃を開始できるのか。そのためには倫理の根拠を見出さないといけない。倫理を永遠の必然性として自然に受容することができる精神が必要なのだ。それは哲学者たちが長きにわたり挑んできたテーマでもあるのだけど、もはや哲学はそれを諦めた(かのように見える)。哲学の死だ。

でも、僕はそれが科学の中から現れてくると考えている。いや、科学しか道徳の体制を駆逐できないのではないかと。だから僕にとってヘルメス知とは科学のことである。もちろん、そこには反転のスパイスが必要とはなるが。。

科学が倫理的価値に根拠を与えることなど不可能だとたぶん誰もが思うに違いない。モノの世界と心の世界は全く別ものなのだから、人間の善悪を科学が判断することなんてできるわけないない。ましてや科学の屋台骨は唯物論だ。

科学的価値観が説得力を持てば持つほど倫理の根拠は薄弱になり、世界は荒廃していくに決まってる。と。それがたぶん世間一般の常識だろう。しかし、これもまた道徳が仕掛けているワナだ。

道徳は物質と精神を分離したがる。そして、事実、体制は世の中をそのようにアレンジメントしている。しかし、物質と心は僕らの予期せぬところで繋がっている。倫理の沸き出し口はまさにそこなのだ。もちろんその繋がり方は今の科学では分かっていない。

しかし、望むと望まざるにかかわらず科学はもうすぐその要請に迫られてくる。もうすぐ。

By kohsen • 10_その他 • 14 • Tags: スピノザ, ニーチェ