2月 3 2014

檜垣立哉『西田幾多郎の生命哲学』を読む

檜垣立哉『西田幾多郎の生命哲学』を読む。ベルクソン-ドゥルーズと西田哲学の擦り合わせをとても分かりやすく解説している。西田の著書自体を読んでいなので何とも言えないが、ベルクソン-ドゥルーズが深く踏み込んでいない永遠性を通した他者と死に関する捉え方がOCOT情報に極めて近い。

2014年は死の観念を変革していくことに力を注いで行こうと思う。死とは西田のいう「永遠の今」とほとんど大差ないもののように思える。流れ行く時間が生の母胎であるとするなら、死の母胎とは流れることのない時間であり、それは生と密着して今・ここに同時にある。

死を隠蔽するのでもなく、超越化させるのでもなく、生の中に内在するものとして捉えること。そして、その生の内在の方へと眼差しを向けること。他者との出会いが可能となる場所は、まさしく、そうした生に内在する死の場所においてである。

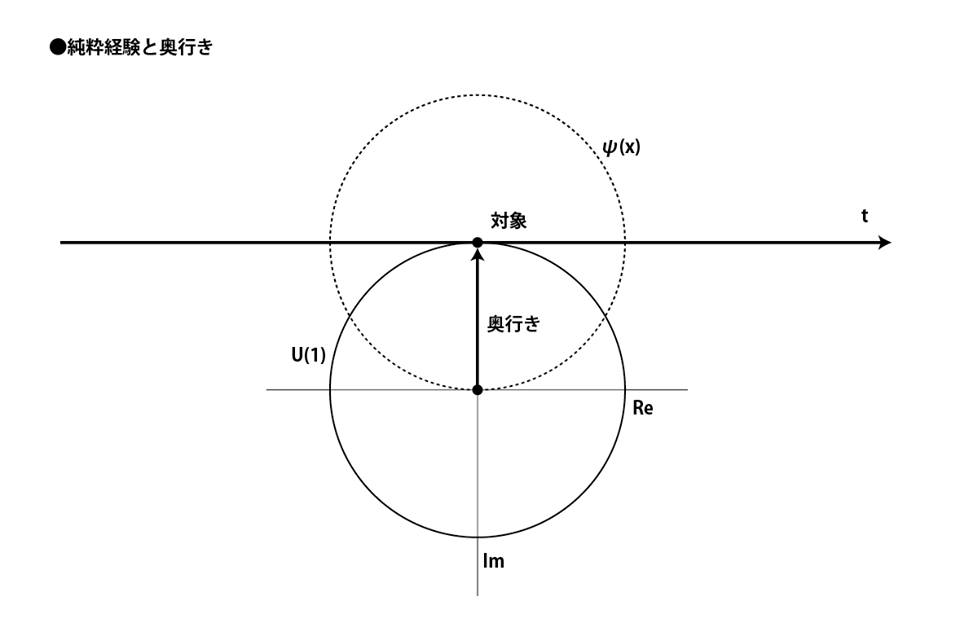

生の場所を直線的時間と見なせば、死の場所とはこうした直線が円環化するところに現れる。奥行きとはこの円環の径を為す物である。西田における純粋経験の場所としての奥行き。生に内在する死は無限の過去から未来という直線上で起こることのすべてを記憶として抱く無底の器のようなものだろう。

「真に生きる」とはこの無底に触れて生きることであり、生命の力もそこから発している。物理学的にはこの円は時間直線上を転がっていく円として表現されるが(ユニタリー発展)、むしろ展開されているのは直線的時間の方である。

この転倒を是正するところに「生に内在する死」が、むしろ真の生として浮上してくるのだろうと思う。「奥行きに主体を見ると」いうことは西田のいう「純粋経験」に通じている。主客未分の連続性としての死の生命がまずあるのだ。そこから、生命は「自己限定」を為すために接線としての直線を繰り出す。

そして、その接点において純粋経験は自己限定を「反省」する。この仕組みを達観することが西田のいう「絶対無の自覚」ということになるのだろう。

檜垣の分析通り、ここにはドゥルーズの〈差異化〉と〈差異化の差異化〉という二段構えの差異化の循環性が息づいている。この循環性は物理学における量子化と第二量子化の手続きと同型対応するものだ。両者を繋ぐメタ知覚を概念として創造すること。そうすれば、世界から「死」という観念は消える。

4月 9 2014

モナドとコーラ

「一つの襞が生命体を貫通するのだが、それは生の形而上学的原理としてのモナドの絶対的内部性と、現象の物理学的法則としての、物質の無限な外部性を分配するためである。二つの無限の集合があり、一方は他方と交わるところがない」—『襞』ドゥルーズ p.51

モナドの絶対的内部性。この内部性の中でモナドがネットワーク化されていく条件が共可能性というものである。一つになれる「可能性」をモナド同士が交換し合うこと。決して一つになるのではなく、その「可能性」を共有するというところがミソだ。意識はこの共可能性に裏打ちされて発生している。

共可能性というからには不共可能性も同時に含む訳であって、絶対的内部性における創造の弁証法はこの二つの可能性の間を巡る弁証法によって展開しているという感じ。共可能性は円環的なもの(巻き込み)として、不共可能性は直線的なもの(繰り広げ)として。連接的か排他的かもここからくる。

「モナドの絶対的内部性」と「物質の無限なき外部性」は交わることがないとドゥルーズは書いているが、存在が共可能性と不共可能性の絶えることのない弁証法的発展性を持つのであれば、両者は必ず接点を持ち、絶対的内部性を拡張していく。それがOCOT情報のいう「交替化」という出来事。

で、当然、その接点の浮上とは何か?という話になるのだけど、それが量子力学だと考えている。包まれつつ包むものとして生じている時空と、包みつつ包まれるものとして生じている量子空間。内在平面は両者の間をまつっていく無限数の反復運動で貫かれているし、また今もなお、貫き続けている。

幅から奥行きへと空間の性を転換すること。奥行きとは女である。

女の性としての空間が浮上してくると、幾何学は女の幾何学へと変貌する。つまり存在の子宮として見えてくるということだ。この「存在の子宮」のことをプラトンは「コーラ(chora)」と呼んだ。プラトンによればコーラは以下のような特徴を持つ。

1、生成物を入れる容器

2、無時間性

3、叡智的なものでも感性的なものでもない

4、火、地、風、水の四元素が存在するところ

5、五つの正多面体(プラトン立体)と関係を持つ

6、モノを占めている空間のことである(アリストテレス)

イデア=父、人間=子とするならば、このコーラはさしずめ母に対応するものと考えられる。哲学はこのコーラの前で足踏みしている。あのデリダさえも「われわれはまだ、受け取ること、この受容体が持つ〈受け取ること〉というのが何を言っているのかを、考えてはいない」と言っている。

意識に生み出されている様々な表象や言語、それらをバラバラに飛散させることなく、カテゴリー化させ、グループ化させて秩序立てると同時に、また解体し、接合させ、流動、循環、反復を繰り返し行なっていくような、生きた意識の原器の蠕動がある。その原器こそがコーラと呼んでいいものだろう。

この原器の中に向けてわたしたちはロゴス(種子)を吹き込まなくてはならない。宇宙的生殖とはそういうものだ。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 1 • Tags: コーラ, ドゥルーズ, プラトン, モナド, ロゴス, 弁証法, 量子力学