7月 22 2014

ドゥルーズの「差異」と量子力学のおいしい関係

電気的なものが感覚や記憶と深い関わりを持っているということは脳のメカニズムからも明らかなことだと思いますが、いかんせん、電気のもととなっている電荷自体が何であるのかということを誰も知りません。電荷になぜ+と−があるのか、存在世界はなぜ電気を活動源としているのか——物理世界における最小の差異とも呼んでいいようなこの電気的なものは、実は創造における最初のトリガーとも言えるものなんですね。。

OCOT情報では電荷のことを「最小精神の対化」と呼ぶのですが、これは創造的知性(ヌース)が同一性から抜け出すときに生み出した最初の反転の痕跡と言えるものです。同一性から抜け出すところにあるもの。それをドゥルーズは「差異」と呼びますが、ドゥルーズに拠れば、差異とは「感覚されるもの」ではなく「感覚させるもの」です。だから、差異は感覚によって見出すことはできません。文字どおりヌース(能動的知性)によって思考することによってしか顕在化してこないものなのです。

さて、差異というと、普通、僕たちは或るものと別の或るものの間にある違いのことと考えてしまいます。しかし、そういった差異は「同一性に従属した差異」にすきず、差異本来の差異ではありません。ドゥルーズが言う差異とは存在論的差異のことであり、存在そのものからはみ出していくような差異のことを言います。だから、それは何か別のものとの比較で生じるような差異ではなく、それ自身における差異(即自的差異)として出現しなくていけません。つまり、それ自身がそれ自身との間に差異を生み出すということなのです。

喩えて言えば、目の前にライターがあるとして、そこに差異が生じるとそのライター自身がその上にもう一つ同じライターを別のものとして重ね合わせている。そういったような雰囲気です。そして、そういった差異があるからこそ、このライターはライターとして感覚化されている。。おいおい、一体、何のこっちゃ?というのが大方の反応でしょう(笑)

ドゥルーズも『差異と反復』という著書で、この差異について長大な解説を試みているのですが、いかんせん哲学や精神分析の専門用語で埋め尽くされていて、哲学の専門家でさえすぐには理解できない代物になっています。一般人は間違いなく秒殺されますね。かくゆう僕なんかも最初はそうだった。出足の1ページすら読めない(笑)。しかし、不思議なことにOCOTから学んだ「観察子空間」のイメージを重ね合わせて読むと、なぜかスラスラと分かる。それも、ドゥルーズが分かっていないところまで分かる。。

さっきのライターの話なら、次のように考えるといいと思います。僕らは普通、目の前にライターがあったら、ライターを取り巻いている空間も一つしかないと思っています。しかし、反転した空間が思考されてくると、取り巻きの空間も二つあるということになってきます。この二つの空間の間に生じているのが「差異」です。「即自的差異」なんて哲学的なジャーゴンを使うより遥かに分かりやすいですよね。

ドゥルーズはこうした差異が微視的な領域で微粒子(ガタリだったら「分子的なもの」)として生成していると言います。ドゥルーズが〈差異化=微分化〉という言い方を頻繁に用いるのも、こうした差異の領域が微分によってしか露わにできないような、実際の空間では潜在化して深く埋もれてしまったところにあると考えているからです。

でも、ドゥルーズのこの微分概念への接続はあまりうまく行っていません。数学に疎い僕から見ても何か大事な概念が抜けている感じが否めないのです。それはドゥルーズが微分を実関数の微分で説明しようとしているからかもしれません。実数の世界は同一性の数的表現なので、存在そのものに対する差異をたとえ微分と言えども実関数の微分で数学的に説明するにはちょっと無理があるように思われるのです。

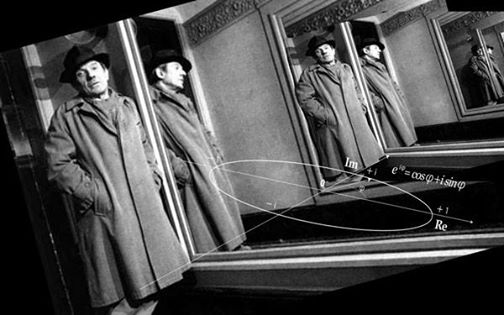

そこで、このような「差異の数学的表現」の候補として浮かび上がってくるのが複素数です。複素数が実数に対して絶対的な差異を持っているのではないか、というのは直観で皆さんも何となく分かるのではないでしょうか。実際に巨視的なレベルでの自然界には複素数で表現されるものなど一つも存在していません。しかし、唯一、微視的な領域において素粒子なるものがうごめいていて、それらは量子論的対象としてすべて複素数でしか記述することができない代物なのです。存在の仕方が根本的に異なっているんですね。まさにドゥルーズのいう〈差異化=微分化〉の条件にピッタリの存在だということが分かります。こうして、差異→反転→量子世界への接続というヌーソロジーの極太の思考線が引かれることになります。

このような「反転の思考」によって空間に生じてくる差異が量子力学とどのような関連を持っているかというと、実はここで生じる相互に反転した二つの空間というのが、量子力学の位置空間と運動量空間という概念と密接な関係を持ってくるということなんですね。この両者は僕がFBでいつも紹介している複素平面における実軸と虚軸の関係と同じものです。

「位置空間」というのは量子がどこに位置しているのかを見る座標空間(x,y,z)のことです。僕らが普通に3次元空間と呼んでいるもののことと考えて構いません。問題は運動量空間の方です。量子力学では運動量空間は波数空間とも呼ばれ、位置空間が反転したものとして概念化されています。と言って、その空間が物理学者たちに描像できているわけではありません。数学的なお約束事として概念化されているだけです。

つまり、何が言いたいかというと、反転した空間としての即自的差異は量子力学が運動量空間と呼ぶものとなってすでに形式化されているということなんですね。そして、これが僕がいつも言っている「奥行き」の空間に相当しているということなんです。幅で作られた3次元と奥行きで作られた3次元は互いに全き反転関係にあるということ。奥行きこそが実は「差異」だということ。こうした概念を作り出すことが同一性から逃れるためにとても重要だということなんです。実際、ドゥルーズも次のように言っています。

「ところが、その根源的深さの方は、たしかにまったき空間であるが、しかしそれは、強度量[内包量]としての空間、つまり、純粋なスパティウムspatium[空間]なのである」

『差異と反復・下』p.166

ここでで「根源的深さ」と称されているものは「奥行き」のことです。スパティウムというのは「内包空間」のことですが、簡単に言えばこの内包空間とはモノの内部側に入り込んでいる空間のことです。奥行きはモノの外部にあるのではなく、あるがままで実はモノの内部にあるということなんです。ただ、人間は現在、この奥行きに幅を想像してしまっているためにそれが分からないわけです。だから差異としての運動量空間(強度的空間)は潜在化したままになっていると考えて下さい。

OCOT情報は電荷とは運動量空間が極限にまで収縮したものと伝えてきています。もしこれが真実だとすると電荷の+と−の本質とは自己と他者が持ったそれぞれの精神の発芽の力のようなものだと言えます。磁荷はその反対物とも言える位置空間の核のようなものに当たるのでしょう。モノポールが発見できないのも自他における位置空間の同一化(3次元の空間認識)によるものだということになってきます。

位置空間に同化してしまった視線と本来の奥行きとしての視線(運動量空間の視線)を僕たちは注意深く峻別しなくてはいけません。前者は対象の手前に「わたし」をセットしますが、後者においては「わたし」は対象の内部にセットされています。これが「見られているわたし」と「見ているわたし」の基礎です。見ているわたしの方は知覚そのものとして在り、そこには持続と記憶が同時に保持されます。一方、見られているわたしは3次元空間内に位置を持つものとして把握されます。

このような相互に反転した空間の中で「わたし」の原型は立ち上がっているのだと考えましょう。反転の概念がいかに「差異」を理解しやすくするか少しは分かっていただけたのではないかと思います。

「表象は一般的には質的に異なる二つの方向、表象されえない二つの純粋な現存に分割される。ひとつはわれわれを一気に物質のなかに置く知覚の方向であり、もう一つはわれわれを一気に精神の中に置く記憶の方向である」

ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』p.18

ドゥルーズの哲学は幾何学化されなくてはならない——というのが僕の持論です。そして、それがヌーソロジーであるとも考えています。

10月 31 2014

ツルギは切断するものでもあり、連なりを作るものでもある

基本的なことだけど、4次元というのは視線のこと。つまり奥行き。視線は3次元の中にはないからね。これからの常識。視線を3次元の中に入れて考えるから、人間は物質と同列に扱われてしまう。もうボロボロだよ。まったく。

自分がいくら3次元の中で動いたとしても、視線は4次元なんだから、全く動いてないよ。それをしっかりと認識しよう。くどいようだけど、動いているのは世界の方なんだって。

「じゃあ、視線を動かすにはどうしたらいいの?」って君は聞くかもしれない。簡単だよ、他の人の視線に意識を移動させればいい。他の人から見た世界をイメージするのさ。それが4次元での運動なんだ。つまり、無数の視線の集まりが4次元空間ってやつを作っている。

もうすぐ、マジで高次元認識の力が地球に降りてくると思うよ。今までとは全く違う世界が開いてくる。物質だけにこだわっていると、おいていかれちゃうかもよ。まずはこの「動いていない自分」の位置を認識に上げよう。それが必須。

普通、運動というと、僕らは動くものをイメージしてしまう。だけど、動きが分かるのは裏に動かないものがあるからなんだよね。運動の認識はこの〈動く-動いていない〉という二つの「力」が「重」なって起きている。だから、「うごく」という字も「動く」と書くんだよ。

僕らは生命力と聞くと、ついついエネルギッシュに活動している様をイメージしてまうけれど、生命力の本質は、むしろ動くことの裏にあるこの不動性にあると考えないといけない。この不動性は世界を観照している精神のことでもあるんだよね。つまり、精神は奥行きの中にあるということ。

ちょっと難しいかもしれないけど、このへんの不動感覚をドゥルーズという哲学者は「差異」という言葉を使って、次のように言っている。

こうして差異が実体となったと同様に、運動はもはや何ものかのもつ性格ではなくて、運動そのものが実体的な性格を帯びたのであって、運動は他のいかなるもの、いかなる動体をも想定することはない。持続、傾向とは、自己に対して自己の持つ差異である。そして自己に対して差異を持つものとは直接的に実体と主体との一致である。——ドゥルーズ『差異について』P.42〜43

ここに書いてある「自己に対して自己の持つ差異」と言うのが、ドゥルーズ哲学における「差異」の意味だね。「自己に対して差異を持つものとは直接的に実体と主体との一致である」と書いているように、「差異」はわたしをかつてのわたしから引き剥がし、宇宙的実体の中へと誘うものとなる。まぁ、言って見れば、もの自体と一体化していくわけだ。

運動が物質空間で表現されるのに対して、今のところ人間は精神が持つこの観照性を空間として表現できないでいる。とは言うものの、3次元空間を超えた空間の数学的形式はすでに物理学なんかで使われている。それが虚空間や複素空間だと思えばいい。この虚空間のことをシュタイナーは反転した空間という意味でエーテル空間とも呼んでいる。

エーテル空間はシュタイナーにとってはエーテル体、つまり生命力の場だった。だから、エーテル感覚は生命感覚とダイレクトに繋がっているわけだ。そういうわけだから、エーテル空間の感覚が希薄になると、自分が生きているのか、死んでいるのか、よく分からなくなってくる。昔、あったよね。「透明な存在」っての。あれだね。

世界には物質空間しかない、なんて、本気で信じていると、君たちもこの「透明な存在」に引っ張られていくから、十分に気をつけないとね。——奥行きを大切に。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: エーテル, シュタイナー, ドゥルーズ, 奥行き, 差異と反復