11月 26 2018

ヌーソロジーと精神分析

今日は精神分析とヌーソロジーの関連について少し。

「人間の無意識構造=素粒子の構造」という示唆は、最初にOCOT情報が与えてきたものですが、と言って、その構造をOCOTが具体的に教示してくれたわけではありません。第一、こんな話をまともに信じれるわけがありません。

そこで「なぜ、OCOTはこんなトンデモないことを言うのか」という疑問からヌーソロジーの思考は始まりました。つまり、人間の無意識構造を素粒子と重ね合わせて思考できる思考があるとすれば、その思考の実現のために果たしてどのような条件が必要なのか、その条件について詰めていったわけです。

素粒子構造を調べるためには物理学をコツコツと学んでいくしかありませんが、問題は無意識構造の方です。意識に関しては確かな理論というのはない。そこで、最初はフロイトの理論などを調べていきましたが、フロイトにはそれほど明確な構造論はありません。

「これは使える!」という閃きが最初に起こったのは、ラカンのシェーマLという図式を見たときでした。ラカンという人はフロイトの理論をベースにして、そこに言語構造を重ね合わせ、独自の精神分析の理論を体系化した人物です。

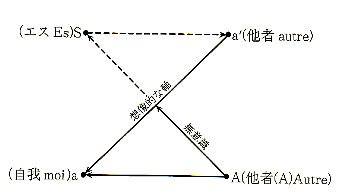

シェーマLという図式はラカン理論の基礎になるもので、下図上のようなものです。この図に示されたSとaの関係は簡単に言えば、自分のことを「わたし」と呼んでいるものと、「わたし」と呼ばれているものの関係に当たります。精神分析でいう自我(想像的自我)とは「わたし」と呼ばれているものの方です。

シェーマLはこうした対関係を二組、自己サイドと他者サイドの間に想定することによって組み立てられています。これによって、ラカンは言葉の世界とイメージの世界の関係性が自他間でどのような関係になっているかを思考し、その全体的な流動の中に真の主体を確立させないといけないと考えたわけです。

ちょっとだけ解説しておくと、aとa’を結ぶ想像的関係がイメージ相互の関係が生じるところ。SとAを結ぶ無意識と書かれてある関係が言語的関係(ラカンはランガージュ(言語)の壁という言い方をします)が生じるところに当たります。

このSとaの関係を垂質の対化(Ψ5とΨ6/空間的には前と後ろの関係)として当たりをつけることによって、まずはラカン理論が持った双対性と素粒子の双対性に深い関連性を感じたわけです。あとは、このSとaの空間イメージと、素粒子のスピン空間のイメージを一致させる描像が作り出せれば、OCOT情報がトンデモじゃないことが分かってきます。

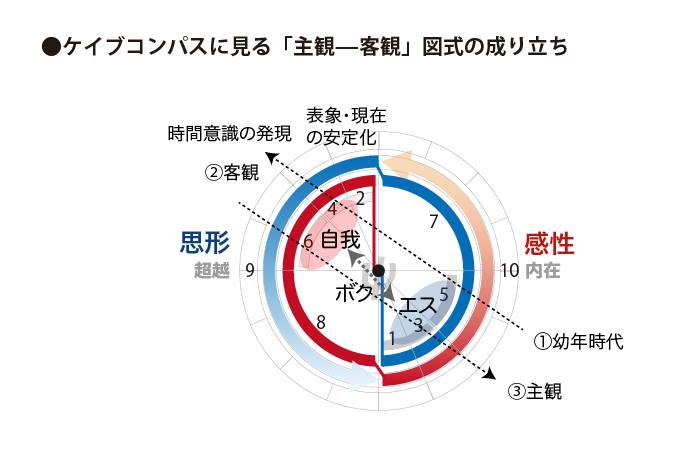

その他、いつもお話ししているベルクソンやドゥルーズの哲学的な理論絡みなども関係してきますが、そうしたいろいろな理論を総合させながら、その結果として浮かび上がってきたのがケイブコンパスのフィギュレーションだと思って下さい。ケイブコンパスでは、このシェーマLのSはエス=ψ5、aは自我=ψ6で示しています。Aとa’はψ*5とψ*6に当たり、このケイブコンパスのウラに当たります(下図下参照)。

さて、フロイトの有名な言葉に「エスがあったところに自我をあらしめよ」というのがあります。これは精神分析の基本理念です。当然のことながら、ラカンもそれを引き継いでいます。

精神分析の考え方では、自我は疎外の中に生じている一種のパラノイアです。ラカンなんかは自我を確信することは狂気であるとまで言います。常識人は「ラカンよ、オマエの方が狂気だ」と言いたくなるところですが、資本主義社会を見ていると、確かに人間は狂っているんじゃないかと思いたくもなります。

精神分析は、わたしたちは本当の自分をほぼ全員が見失っていると言ってるわけです。つまり、精神分析というのは精神に支障をきたし正常な社会生活が送れなくなった人のための治療法というよりも、ある意味、本当の自己を奪回するための霊性運動のようなものと考えていいと思います。

ヌーソロジーは精神分析がやろうとしたことを空間認識の是正によってやろうとしているという言い方もできます。つまり、パラノイア化してしまっている「自我-エス」の力関係を正しい空間知覚によって正常な状態に戻す、ということです。

つまり、「世界は自分の外部にある」とか、「小さなものが集まって大きなものができている」とか、「世界は物質でできている」とか、これらはパラノイア化した自我が作り出した歪んだ世界の見方だということですね。本来の宇宙の在り方からすれば、まともじゃないんですよ。

11月 27 2018

ヌーソロジーと精神分析―その2

精神分析とヌーソロジーの思考の共通点は、人間を鏡像として考えるところにあります。無論、鏡像化の由来は他者です。他者を鏡に使って自分を作る、ということ。つまり、自他は空間的には相互反転のトポロジーの中に位置付けられているということですね。これはOCOT情報にいう「対化」の意味に同じです。

しかし、この「反転」に深く関係すると思われる物理学や数学が、この問題を研究テーマとして取り上げることはありません。不思議です。あたかも、人間の思考の歴史においては、自他間に反転関係など無いかのように全ては進んで来たかのようです。

精神分析によれば、主体が自分を見るために自らの反映物として鏡像を作るとされます。シェーマLで言えば、S→aの関係です。他者も同様です。他者は他者で自分の鏡像を作り、それはS→a側から見れば、A→a’に他我をセットします。互いに見られた自分同士の中で世界を構成してしまうわけです(下図上参照)。

自他はこうして互い想像的な像の世界の中で同一性の世界を作り、この同一化の中で対象の統一性を構造化します。わたしたちにとって自明と思える「目の前にリンゴがある」という認識でさえ、このような自他の想像的癒着が作り出しているものだと精神分析は考えます。下図中のようなイメージですね。

わたしたちの意識がこうした世界像にいかに縛られているかが分かるでしょう。さきほど話したように数学や物理学の思考でさえ、こうした世界イメージを前提としているために、その知見をわたしたち自身の意識の成り立ちに向けられないでいます。言い換えるなら「対象化の思考」に囚われているのです。

こうした世界イメージの中で、主体Sはどこに潜み、主体Sと大文字の他者Aはどこで結ばれ、S-Aの間にランガージュ(言語)の場を作り出してくるのでしょうか?人間としての意識経験をその上位において作り出しているウラの意識がここには存在しています。それが無意識と呼ばれるものだと思って下さい。

ヌーソロジーを我慢強く続けていると(笑)、無意識の大まかな骨格が見えてくるようになります。そして、無意識が見えてくると対象には二通りの在り方があることが分かってきます。それらをケイブコンパスで分類すると次のような配置になります(下図下)。

①実在的対象―思形=ψ9に見えるψ4~3。

②感性的対象―感性=ψ10に見えるψ3~4。

さっきのリンゴを例にとって説明してみましょう。

①は人間の内面における対象で、鏡が必然的に生じさせているリンゴです。このリンゴは言葉が与えられてるところに生まれる概念の産物であり、あたかも実在的対象であるかのように意識に像を結びます。「産地はどこどこで、値段の高い~云々」として理解される事物としてのリンゴのことです。

感性=ψ10は思形=ψ9が働きを持つと、その働きをも含みもってエスへの回帰を指向しますが、感性は想像的他者によって成り立っているために、元止揚の方向に直接侵入することができません。ラカン風にいうなら穴がふさがれているのです。それによって、感性は意味の場の生産として働くようになります。

こうして、元止揚の周囲を思形と感性がグルグルと反復して人間の意識活動というものが生まれてきます。元止揚とは人間の意識が生まれる以前の「物自体」の世界です。思形が作り出す言語の場と感性が作り出す知覚の場の間には物自体の世界が介在しています。元止揚はラカンのいう現実界に当たります。

ケイブコンパスによる無意識の構成はラカンの精神分析と構造的にはほぼ同じですが、根底的に違うのは、この機構を素粒子自体と見なし、それが人間の意識によって発見されていくプロセスを元素自体と見なすところです。元素自体の世界への侵入は付帯質の内面のカタチを作り上げていくことになります。

この時点で、思考は主客一致の思考の世界へ足を踏み入れています。このような思考空間の実現が変換人の世界だと考えておくといいでしょう。物の内部と外部という区別をまったく無効にしていくわけです。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: OCOT情報, ケイブコンパス, ラカン, 素粒子