12月 9 2014

ヌーソロジーの量子論解釈

11月のレクチャー資料done。量子論と意識の関係がかなりコンパクトに整理できた感じ。だけど、この内容、果たして4時間で話せるのかどうかチト不安。。

まずは簡単に量子力学の世界がどんな世界なのかをイメージさせる話に始まって、波動関数や、微分演算子の描像にトライする。こんなことは誰もやったことがない。だから、それが革命的な試みなのか、最大のトンデモなのかは、後世の人たちの判断に任せるしかない。

僕自身の現在の量子論に関する見解はおおむね、次のようなものだ。

主客未分離の状態から主体と客体がどのように出現してくるのか。量子論はその仕組みをすでに構造として把握している。でも、その構造に何の意味付けもなされていないために、単なる数学的形式の表現のみにとどまっている。それもこれも、物理学的思考が量子をあくまでも客体的対象として見なすクセから脱却できていないためだ。時間と空間をベースにして量子を記述すると、必ずこのクセの術中にはまってしまう。というのも、時間と空間が主客分離の本質的な要因となっているからだ。僕のなかの存在感覚では、時間が客観性を作り、空間が主観をまさぐっている。

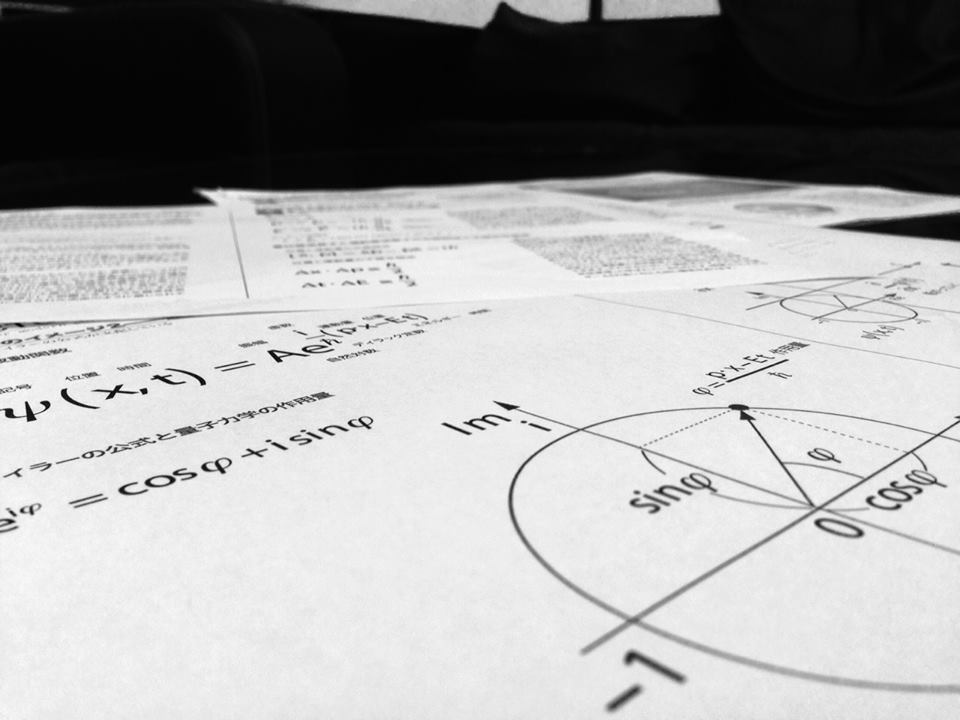

こうしたクセを矯正していくためのポイントはただ一つだけのように思う。複素空間を構成する虚軸と実軸を単なる数学的観念の産物と捉えずに、そこに心理的に当必然的と思われる意味を直観することだ。それが、いつも言っている3次元空間の中で同一化してしまっている奥行きと幅の差異化に通じている。奥行きは虚軸、幅は実軸。もちろん、この虚軸には〈見るもの=持続持続〉、実軸には〈見られるもの=イメージ〉の意味が含意されている。世界には自己と他者がいるので、この奥行きと幅で構成される複素平面は2枚設定されることになり、知覚野は複素2次元空間へと変貌する。

こうした空間の形式を世界にセットした瞬間に、わたしたちの空間は一気にアルケーとしての無限小世界へとワープする。見ている世界はもう時空ではなく、世界の発生論的境位、つまり、現象学的始源となるということだ。世界は今から創造されていく——この反転の空間認識が物理学を真の自然学へと変容させることになると思っている。カバラにあるツィムツームを、具体的な思考の結実として反-現実化するためには、物理学がその根幹になければにっちもさっもいかないのだ。

わたしの精神は明確にある痕跡としての線を辿っているのであり、わたしの思考もまた、その線に沿って振動している。その線を思考自体が見出さないかぎり、思考はつねに無意識を茫洋としたイメージでしか追うことができない。エクステンドも大事。クラルテも大事。しかし、エクステンドはクラルテがあってこそ、ディオニソスの酩酊から、華麗なるヌースへの変身を遂げることができるのだと思っている。そこには生成を生成たらしめていく調和のハルモニアがある。

この「存在すること」から「生成すること」への不連続的連続とも呼べるような接続。ここに降り立つのが光子〈フォトン〉だと思っている。OCOT情報は「存在と生成の等化」という意味で、この光子のことを「真実の人間の精神」と呼んでいる。OCOTに拠れば、光子とは存在の精神を反転させ、それ自体に進化をもたらす力のことである。世界を存在と生成に二分割した黄金比そのものの力と言っていいだろう。photonの接頭語phは黄金比φ=phyからの派生でもあるのだ。

人間は無意識の発展の歴史に伴って、時間に対する感じ方を変えてきた。ドゥルーズの時間論を参照すれば、現代とは第三の時間が支配的な時代である。第三の時間とは、たががはずれた時間、発狂した時間とも呼ばれ、単に物差しのように直線化してしまった時間のことを意味している。こうした時間の中では、もはや、人間は時間として生きる存在ではなく、時間の中で生きる存在となり、時間は現実としての人間の生からかけ離れた生態を持つようになる。

ドゥルーズにとって、このことは朗報のようだ。この直線化した無限の時間は、永遠回帰の前触れでもあり、この時間の先には別の円環へと繋がる契機があることをドゥルーズは示唆している。時間はそのとき、その頑な直線性を無限遠点の到来とともに円環に丸めこみ、世界に根源的時間の出来を用意するのかもしれない。ヌーソロジーはそこに関わっているという自覚がある。

しかし、ドゥルーズがいう第三の時間の極限には単なる円環化や捻れだけではなく、分岐があるということ。それを明言しておきたい。数学的には直線的時間を象徴する「−1」という時間の計量が二本の「i」(虚軸)へと分離していくということ。それによって、外在世界はすべて始源から見た風景へと塗り替えられ、父に支配されていた物質は、母なる物質マリア・マテリアへの変容を見せていくのだと思う。

何はともあれ、この母なる物質世界への侵入が、ヌーソロジーの量子論解釈から始まる。

1月 8 2015

神の撤退

ドゥルーズはモナドを神の逆数として定義している。すなわち神が∞であるなら、モナドは1/∞であると。時空という場の同一性はこの神の∞に由来し、自我の思考もまたこの∞に付き添っている。宇宙は巨大なもの、時間は無限等etc……。

言うなれば、神の創造の惰性のままに人間はより大きな財、より永き寿命、より巨大な権力、より強大な国家というように、マクロを志向するクセをもたされているというわけだ。

「創造の原初には悪が混じっていた」といた考えるのがルーリアカバラだが、自分自身を神と見間違えたこの自我が持った「より大きな、より永き」への志向性。今やこの志向性は「悪」と呼べるところまで育ってしまったのではないか。おそらく、この「悪」を払いのけるために神は世界から撤退する。

神の世界からの撤退——それがルーリアカバラの革新性でもあった。そしてこの撤退はツィムツーム(収縮)と称される。つまり、神は∞から、その逆数1/∞へとモナド化を決行するのだ。この神の身振りが「幅で支配された世界から、奥行きの世界への反転」にリンクしている。世界は今、再び、その局面へと入ろうとしている。

時間と空間という幅で支配された世界に物質は出現しているかのように見えるが、この出現は仮面であって、その背後には何もない。その背後には無以外の何物もない。物質の原理はすべて神の収縮の中に隠されている。だから、いま、ここに、神と共に収縮を試みること。

それが、世界を時空ではなく、複素2次元空間として見るということの意味合いででもあるだろう。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ツィムツーム, ドゥルーズ, モナド, 複素2次元空間