11月 13 2015

ミクロとマクロの狭間で

「わたしたちの意識は知覚を通して素粒子世界に巻き込まれていっている。ちょうど、お風呂の栓を抜いたときに、渦ができてお湯が排水溝の中に巻き込まれていくように、目の前の知覚空間は持続の渦となって時空の外部である内部空間の方向に吸い込まれていっている」

分かりやすく喩えると、これが顕在化が始まったときに生まれてくる目前の空間イメージになる。

このことに関して、数学に強いΦさんとツイッターで簡単な意見交換をした。物理学と哲学をどう接合させるかという問題についての話なので、言葉は難しいが、結局のところミクロとマクロは一体どういう関係になっているのか、という話だと思ってくれればいい。

*******************************************************************************

@kohsen 外延量を基礎づけるものとしての微分化領域。それが知覚の場に他ならない。世界はいつもめまぐるしく動いているが、「わたし」は動いていない。この動いていない「わたし」こそが微分化領域に住まう霊である。世界の重心をミクロ世界へと移動させるときがやってきている。

@whyanywhere そうですね。単なる数の延長としての波動関数(正確には場の関数)に作用する、微分演算子を含むq-数としての物理量こそ、まさしく観測可能量(オブザーバブル)であり、知覚の場なのだと思います。ある意味、内包量としての波動関数(場の関数)はそれだけでは閉じることができず、外延量に転換できる演算子という観察の作用を受けて、初めて世界を閉じることができるのかもしれませんね。

@kohsen Φさん、この内包→延長の問題は哲学では、ライプニッツを始まりとして、カント→コーヘン→ドゥルーズと受け継がれている問題系なのですが、ドゥルーズは微分を実関数でしか語っていません。実関数の微分が内包量に行き着くことは直観的に「?」なのですが、Φさんはどう?

@whyanywhere 複素関数(あるいは超複素数の関数)ではなく実関数の微分だと、量子化という概念を数学的にうまく組み立てられないのではないでしょうか?

@kohsen ありがとうございます。ドゥルージアンはドゥルーズ哲学の自然哲学へのリンクを盤石なものとするためにも、この微分化の問題についてもっと突っ込んだ議論をしていかないといけないのでしょうね。

*******************************************************************************

ドゥルーズの物質論にとって微分化の概念は命綱になっている。物理学者ソーカルらに叩かれたのも、ドゥルーズが『差異と反復』で示した差異化=微分化論が数学的に極めて曖昧な論述になっていたためだ。差異化=内包化は数学的形式としては複素数と関わっている。その現象化が素粒子だと考えるといい。ここはドゥルーズ哲学の命綱だ。

微分というと、僕らは無限にミクロの世界のこととして考えてしまいがちだが、おそらく、反転認識においては、微分と積分のイメージも逆になっていると考えないといけないのかもしれない。ドゥルーズのいう差異化=微分化とは実のところ、経路積分のような「積分」として捉えられるべきであり、潜在的なものの現象化である「繰り広げ」の方が波動関数の「微分」として表現されているのかもしれない。実際、量子力学では運動量やエネルギーといった物理量は波動関数の空間微分や時間微分によって導出されてくる。素粒子世界から見れば、時空世界の方がミクロなのである。

そう言えば、OCOTも言っていたっけな。「時空は、わたしたちにとっては最もミクロの世界なのです」と(笑)

「時空の中に落ちた意識はミクロすぎて見えません」「宇宙について考えるときは、あまり意識をあなたがたにとってのマクロ方向に向けないようにして下さい。位置が見えなくなります。」etc。空間の幅を広げれば広げるほど、逆に奥行きの力は薄まっていく。というわけだ(笑)。真のマクロ宇宙はこころの方向にあるということだよ。

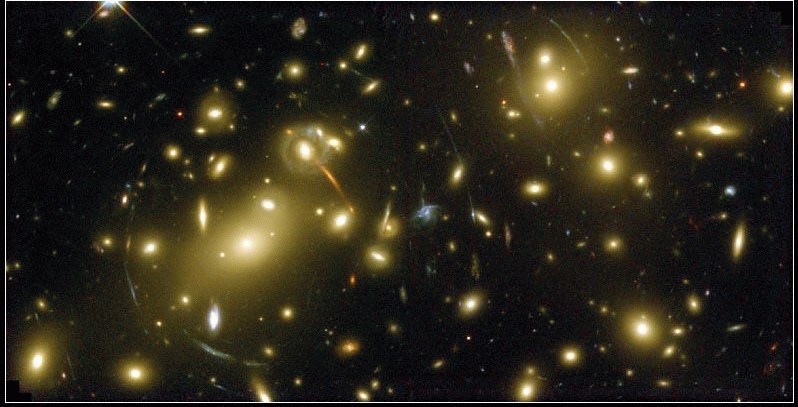

NASAがどのような発表をしようが、「宇宙には太陽系しかない」というヌーソロジーの考え方は変わらない。恒星は太陽の仲間というよりも、太陽が高次に反転を行なっているものである。言って見れば、エーテル核とアストラル核の関係にあるもの。無数の銀河は恒星がさらなる反転を行なっている方向。

宇宙空間は現代科学が考えているような均質で平板的でのっぽらぼうな延長のようなものでは決してない。そこには無数の次元が折重なっている。科学の眼にはそれが見えてないから、奇妙なアウタースペース信仰がまかり通っている。科学的宇宙観にダマされてはダメだよ。天体群の本質もまたわたしたちの内的なものを支えている精神の活動の映し絵なのだ。

11月 20 2015

「考える」とは能動的思考のことをいう

先日、「天使回廊からの夢」というサイトを運営されている緑川さんという方から、以前、スターピープル誌に掲載された僕の拙稿をサイトで紹介したいという打診を頂いた。この記事はフクシマの原発事故に対してスターピープル誌が特集を組んだときに依頼されたものだ。

http://ange2001.jugem.jp/?eid=317

緑川さんは、日本のスピ系を席巻しているアメリカ仕込みの「安易すぎる、間違ったワンネス観」に常々、警鐘を鳴らし続けられている方なのだが、ヌーソロジーも「考えるな、感じろ」をモットーとするスピ系一般の風潮に、「感じろ、そして考えろ」といつもハッパをかけている。

確かに、今の文明が「考えること」優先で進んできたのは確かだと思う。しかし、その流れは実は「感じること」が要請してきたものだということを僕らは忘れてはいけない。暑い、暗い、不便だ、不快だ。だから、涼しく、明るく、便利に、快適にするにはどうしたらいいのか。。そうやって、テクノロジーが発達し、世界は今のようにある。

気がつくと、感じる主体であった人間は思考が作り上げたこのシステムにがんじがらめにされて、今度は逆に悲鳴を上げている。そこで、今度はもうこれ以上、考えたくない、オレは感じたいのだ、という身勝手な欲望が上がってくる。時代がそうした位相に変わっているのは、別にスピ系に限らず誰もが感じていることだろう。

感じることは必ず考えることを要請するし、考えることは感じることを必ず反射する。この二つは人間が人間である限り宿命的に一つの円環で結ばれていて、交代々々にグルグルと回って反復しているのだ。そして、このグルグルを利用して肥大化していっているのが資本主義であり、貨幣経済であることをまずは僕らは知らないといけない。

僕らが心底ウンザリしてきているのは、「考えること」ではなく、実は、この「感じること」と「考えること」の循環のシステムなのではないかと思う。この両者に共通していることは、どちらも「与えられた」もの、つまり受動的なものだということだ。

僕らはなぜ自分が感じるのかを知らないままに感じ、なぜ、考えるのかを知らないままに考える。人間という存在はとことん受動的なものとして作られているということだ。だから「考えるな、感じろ」と言ったところで、また、必ず、クヨクヨと考えてしまうか、考えることを無意識的に抑圧して自己欺瞞に陥るかが関の山だろう。

ヌーソロジーが「感じろ、そして考えろ」と言っている「考えろ」とは、こうした受動者のシステムから出るためにはどうしたいいのか、ソレを考えろ、という意味だと思ってほしい。ここでの思考はもはや受動的なものから出る思考だから、能動思考というものになる。一言でいえば、与えられたもの(感じることと言ってもいい)をもう基盤にして思考しない、ということだ。

「受け取るもの」から「与えるもの」側へと回り込むには一体どうすればいいのか―。これを実現させていくためには感じることを成立させているものを見つけ出す以外にない。つまり、何が人間に世界を感じさせているのか――これについて考える、ということである。そして、おそらく、こうした思考が思考本来の思考、純粋思考というものなのだ。その意味で言わせていただくなら、人間はまだ何も考えていない。誰も思考なんてしていないのだ。すべては受動的に惰性で動いているだけ。

先日、福山の講演で話した内容は、僕にとっては、この受け取るものから与えるもの側へと回り込むための最初の思考(プローテンノイア)のようなものなんだよね。この「与えるもの」側への反転は「感じる」ことだけでは実行不能だということを知る必要がある。今のスピ系の限界点もそこにあると思っている。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 2