11月 17 2005

プラトン・コーディネーツ

ここ1週間ほど、久々にゆっくりとヌースの思考空間に入ることができている。わたしにとってはまさに至福のときだ。現在、懸案となっているテーマは、次回作の中心ネタともいえる「プラトン・コーディネーツ(Plato-coordinates)」の作成である。プラトン・コーディネーツとは、プラトン立体を無意識構造のカタチの形成秩序と見たときの呼称で、完成のあかつきには、ヌース理論に登場する次元観察子という高次の位置概念が、各プラトン立体の頂点や面や線にビシバシと付与されていくことになる。次回作では、このハイパーな意識の位置座標の導入によって、ケイブコンパスで指し示した高次元の位置構成の秩序を、一つの観念の結晶体構造として出現させるもくろみなのだ。うまく行けばかなり強烈な思考ドラッグとなることは間違いない(だは。ヌースは人々を空間ラリルレロ症状に陥れ、3次元的ロレツを回せなくしてしまうツールなのだ)。

ここ1週間ほど、久々にゆっくりとヌースの思考空間に入ることができている。わたしにとってはまさに至福のときだ。現在、懸案となっているテーマは、次回作の中心ネタともいえる「プラトン・コーディネーツ(Plato-coordinates)」の作成である。プラトン・コーディネーツとは、プラトン立体を無意識構造のカタチの形成秩序と見たときの呼称で、完成のあかつきには、ヌース理論に登場する次元観察子という高次の位置概念が、各プラトン立体の頂点や面や線にビシバシと付与されていくことになる。次回作では、このハイパーな意識の位置座標の導入によって、ケイブコンパスで指し示した高次元の位置構成の秩序を、一つの観念の結晶体構造として出現させるもくろみなのだ。うまく行けばかなり強烈な思考ドラッグとなることは間違いない(だは。ヌースは人々を空間ラリルレロ症状に陥れ、3次元的ロレツを回せなくしてしまうツールなのだ)。

プラトン立体に関するヌース的解釈については「光の箱船」でも少し書いたが、まだまだ満足のいくものにはなっていない。虚数空間に対してどういう解釈を施し、それをどう取り込むかがまだ曖昧なのだ。現時点では、「奥行き方向に虚軸の本質がある」ということだけは分かってきたが、それをプラトンコーディネーツにどう組み込むかはまだ明確ではない。しかし、解決の兆しはだいぶ見えてきている。数学的なウラを取るのはのはかなり難しそうだが、すくなくともそのストーリーの運びはほぼできあがってきた。今日も、砂子氏に電話で連絡を取り、その概要が物理学的に間違っていないかどうかいろいろとチェックをお願いした。

ポイントとなるのは奥行き方向を虚軸とおいた時に、その虚軸が示す具体的な意味とは何かをどのくらい具体的に示せるかということである。奥行きとはわたしたちが世界に触れることのできる方向性だ。そこは光に満ちたエーテル的空間でもある。観測者と世界とをつなぐ線に「虚」を見るということは、この空間にはモノとモノとをつなぐ実空間と観測者とモノ、もしくは観測者と観測者をつなぐ虚空間とが重畳して混在していることになる。

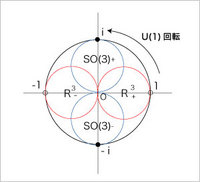

虚軸がユークリッド空間上の線と違うところは、虚軸上(視野空間上)においては、3次元空間が丸ごと畳み込まれているということだ。目の前でボールをグルグルと回してみるといい。視野空間という場所は、普通にはユークリッド的には視点と呼ばれるにも関わらず、そのボールのグルグルをすべてが受容できる場所となっている。つまり、このことは、幾何学的に言えば、モノと観測者を結ぶ線分には三次元の回転群(SO^3)がすべて畳み込まれているということの証なのである。こうした特殊な線分を虚数軸と見立てると、実は、難解な高次元のトポロジーの話が面白いほどビビッドなイメージとしてわき上がってくる。

射影幾何学的にはSO(3)は3次元射影空間RP^3と同相とされる。RP^3は3次元ユークリッド空間R^3に無限遠平面を加えたものである。視野空間上でモノがグルグルと回転しているときに、その背景に見えているものは何か。それが大空や星空であれば、無限遠平面そのものと言っていい。この宇宙が閉じた3次元球面状のカタチをしているならば、無限遠平面は前に見れば無限の彼方にあるが、後ろに見れば、それはわたしのすぐ後ろの後頭部にへばりついている。いや、もっと言おう。わたしを例の「首無し死体」と見れば、それは今、ここにある視野空間と同じものと言っていい。内面(前方)に見える無限遠を外面側(後方)にグデンと裏返すこと——。こうして、ヌースでは観測者の位置は3次元空間においては無限遠=ココとしか言いようの無い場所として示される。この宇宙の果てはかつてアインシュタインがいったようにわたしの後頭部とつながっているのだが、それは「此処」と同じ場所だということである。さしずめ、マグリットならば、こうした様子を、ドタマに風穴を開けられて宇宙を覗いている初老の紳士の後ろ姿として描くだろう。こうした風景が生き生きとイメージされてくれば虚空間の訪れもそう遠くはない。

ブログなのでこれ以上の深入りは避けるが、いずれにしろ、「観察」という要素を「虚」の幾何学として取り込むと、この空間は様々な複素次元の回転群の多重構造によって埋め尽くされていることが見えてくる。それこそ、見えない天使たちが縦横無尽にこの空間の中を飛び回っている情景が見えてくるわけだ。こうした天使たちの交易ルートが先に挙げた「プラトン・コーディネーツ」と考えてもらえばよい(これは太陽系とも関係あるよ〜ん)。

まもなく、真の等価交換が執り行われているこの天使たちの交易ルートが人間の意識の前にも姿を表してくることになるだろう。それは、地上の天への上昇と呼んでもいいし、天上の地への降下と呼んでもいい。いずれにしろ、かつて誰も見たこともない永遠の都市空間へのリフォームが開始されるはずだ。人類初の劇的ビフォーアフター。わぁおぅ、もとのオウチじゃないみたい!!

3月 17 2006

ヌースとシュタイナー(1)

ヌース理論には聞き慣れない用語がたくさん登場してくる。ヌース用語というやつだ。ヌース用語は基本的にシリウス言語(OCOT情報に含まれる意味不明の語彙)と、理論を体系化づけるためにわたし自身がひねり出した造語とのミックスで成り立っている。こうした特殊な用語による論の構成が、ヌース理論に対して必要以上に難解なイメージを与えていることは否めないが、これはヌース理論の成り立ち上、致し方ないことだ。

人間の霊的構造を空間構造へ編集し直し、さらにそこに現れた幾何学性を物質構造へと接続させること。これがヌース理論の基本コンセプトである。こうした思考の試みは科学や宗教はもちろんのこと、神秘学の中でもあまりお目にかかることはない。いや、秘教的伝統の中には存在していたのかもしれないが、今ではそのほとんどが忘却されているのだろう、そのわずかな記憶の残滓は、神聖幾何学という名称でかろうじて命脈を保っているように思える。その意味では、ヌース理論は、かつて存在していたと思われる霊的存在としての原人間が所持していた、この神聖幾何学的な知性を忠実に再現しようとする試みなのかもしれない。

まぁ、本当のところは分からないが、とにもかくにも、神秘学や神智学が説いてきた霊的構造の理論を、超越的なものではなく、認識可能な現代知の対象へと引き下ろすこと。それがヌースのやりたいことなのだ。

神秘学の系譜を継承している霊学として、例えば、シュタイナーの理論を例に挙げてみよう。シュタイナーは人間を形作るための四つの基本的な構成体を次のような言葉で表現している。

1、物質体

2、エーテル体

3、アストラル体

4、自我

ここでいう物質体とは単純に人間を構成している物質的要素、すなわち肉体のことである。エーテル体とは物質的形態生み出す形成力、さらには物質の活動力を支えるエネルギー体のことである。生命エネルギーのようなものだ。これは悟性魂と関連を持つ。一方、アストラル体とは感情や主体意識として把握されるエネルギー体のことを意味する。こちらは感性魂と関連を持つ。

シュタイナーのいう自我とは普通に言う自我とは違い、今挙げた物質体、エーテル体、アストラル体という各要素に主体として働きかけ、それらを浄化していく働きを持つ力とされる。つまり、肉体をベースとしたエーテル的作用である「知」とアストラル的作用である「情」の活動のもとに、それらをバランスよく統合した上で生じてくる自我的作用である「意」に、文字通り、自我(エトス的なもの)の完成を見ているのだ。シュタイナーは、こうした自我によって変革されたアストラル体を感覚魂と呼び、変革されたエーテル体を悟性魂、変革された肉体を意識魂と呼んでいる。

以上の関係性をヌースの概念に対応させると、おそらく次のようになるだろう。

1、元止揚の対化(ψ1〜ψ8)

2、思形(ψ9)

3、感性(ψ10)

4、定質と性質(ψ11〜ψ12)

元止揚とは胎児空間のことだ。ここには前次元のすべての理念力の活動が集約されている。その物質化が人間の基礎としての肉体を構成する。思形とは「人間の内面意識」を形作るための働きで、現象を客体化していくための理念力のことだ。これは大雑把にいうと言語認識の力を意味している。感性とは、「人間の外面意識」を形作るための働きで、主体化を促して行くための理念力に然相当する。これは現象を知覚や感覚という作用として対象化する働きを持っている。

定質とは、思形と感性を等化していくための力で、大雑把に言えば、人間の個体化を欲望の生産と消費の反復によって凝結させていくための理念力のことである。思形は現象の「不在」、感性は現象の「在」を意味しているので、欲望は、この不在と在の等化-中和の反復性として発生することになる。性質とはそうした消費によっても決して消費され尽くすことのない、霊的なエネルギー母胎の無尽蔵な深淵を意味する。

シュタイナーは、上に挙げた物質体を除く三つの構成体を知覚するための超感覚の取得を促しているが、ヌース理論の考え方では、これらは理念的対象と見るので、たとえそれが超知覚であっても、知覚的な対象物となり得るとは考えない。もし、そうしたものが知覚・感覚的なものの範疇で何らかの対象物として認識されたとしても、それらは理念的対象の影のようなものであり、実体ではないと考える。理念的対象はあくまでも感覚や知覚に捉えられるものではなく、超感覚的な「思考」がつかみ出すものだ。

ヌースが持つこうした思考優先の姿勢に抵抗を感じる人がいらっしゃるのかもしれない。事実、ヌースは何度なくその面での批判を受けて来た。しかし、理念的なものは絶対的な差異として出現しなければ理念とは呼べない。現代という時代は自我の運動がアストラル領域に強く働きかけているために、感覚や感性が重視される傾向がある。理性はダメ、感覚が大事、というわけである。しかし、近代の理性と同じく、人間をメタレベルへと移行させるためには、近代の感性も批判的に乗り越えられなければいけない。現代に見られる分裂症的な諸意識の様態の先にある新たな思考様式。それを指し示すことをヌース理論は意図しているのだ。

その意味で自我の解体とは、自我の構成機構を自我自体が認識することによって可能となる。ヌースのいう顕在化とはそういう意味を持っている。顕在化によって自我内部を構成する観察-被観察の構成がメタな関係へと移行し、自我は解体を余儀なくさせられるというストーリーである。シュタイナー的に言えば、自我はそこから、霊我、生命霊、霊人といった高次の人間の意識レベルへと進化を起こすのだ。自我が現在のアストラルレベルから脱却し、物質体へと侵入する時期は近い。それもまたヌースがいう顕在化の意である。

By kohsen • 01_ヌーソロジー, シュタイナー関連 • 6 • Tags: アストラル, エーテル, ケイブコンパス, シュタイナー, ヌース用語, 内面と外面, 神秘学