12月 14 2010

ヌーソロジーのワークショップ「元止揚空間の幾何学」

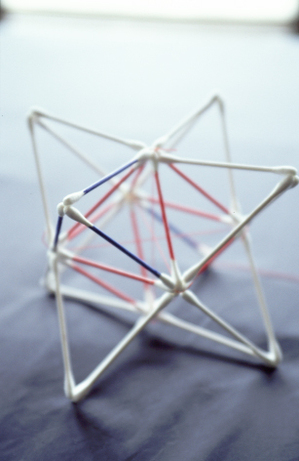

先の11日土曜日は今年最後のヌーソロジーイベントであるNOOS BANQUETを開催した。BANQUETと気どってはみたものの、要は忘年会、飲み会である。しかし、ただ単に宴会だけ開いても面白みに欠けるということで、アペリティフ代わりに簡単なワークショップを行うことに——参加者全員に各々36本の綿棒を配布してケプラーの星型8面体なるものをペーパーセメントを使って工作した。なんのことはない、こんなやつ。

このケプラーの星型8面体なるもの。これはヌーソロジーへの侵入口となる元止揚空間の概念を幾何学的にイメージしていくときにとても重要なツールとなる形象だ。今年行ったレクチャーシリーズでもこの形象についての解説はある程度行ったのだが、やっぱり、今回は参加者の一人一人が自分の手で実際に作ってみてなじめたせいもあるのだろう。同じ解説をしても前回のときとはまるっきり反応が違った。「なるほど、なるほど」といった納得のうなづきが会場のあちこちで確認できて、手を使って考えるという作業の重要性を改めて再確認させられた次第。

さて、元止揚空間というと何とも堅苦しい言葉に聞こえるかもしれないが、これは人間の認識にモノや空間という外在認識、さらにはそれを見ている「わたし」という主体の認識を提供してくる前-経験的、前-主体的な場所性のことを指す。。。やっぱ難しいか(笑)。。こうした空間の構成がアプリオリに設定されているからこそ人間は世界を主観(内在)と客観(外在)に分けて認識し、その認識をベースに自らの自我意識のシステムを形作って行くことができる。極めて現象学っぽい考え方だが、ヌーソロジーにおいてはこのケプラーの星型8面体はいわば人間の意識の発生のための原器のようなものに相当している。ヌースソロジー曼荼羅における「中台八葉院」と言っていいものだ。

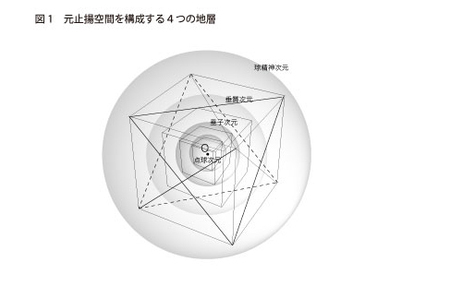

元止揚空間はヌーソロジーの文脈では4段階に地層化されていて、以下のようにカテゴライズされている。

第1階層 ψ1~ψ2 一つのモノの内部性を規定する球空間(物体)の相互反転性

第2階層 ψ3~ψ4 一つのモノの外部性(3次元座標)を規定する球空間の相互反転性

第3階層 ψ5~ψ6 一人の観測者の周囲に広がる球空間(局所時空座標)の相互反転性

第4階層 ψ7~ψ8 無数の観測者の周囲に広がる球空間(時空全体)の相互反転性

ヌーソロジーの文脈ではこれら4つの空間の地層化の骨格を提供しているのがケプラーの星型八面体なのだが、この形象がその内接、外接の反復によって生み出す空間の階層性は同時に磁場、電場、クォーク(u,d)、核子(n,p)といった物理学でいう初期宇宙に生み出されたとされる物質の基礎とも深い関係を持っているのではないかと予想している。

ケプラーの星型8面体自体は上に挙げた写真のように正8面体とそれに外接する正6面体を基本に構造化されているが、それぞれの多面体に外接する球体が第3~4階層であるψ5~ψ6とψ7~ψ8の幾何学的表現になっている。この二つの球体に加えて、これら正6面体と正8面体の内接・外接関係を中心に向けて多重に辿って行くと、この中には破線で示したような4階層の正6面体と正8面体のセットが内包されていることが見えてくる。これら4階層の球空間の構造がそのまま、上述した元止揚空間の4つの階層に相当していると考えてもらえばよい。

ヌーソロジーが用いている次元観察子が意味する次元とはこの図で示されている同心球の多重性で象られている空間の差異の系列のことを指す。つまり、モノの内部の空間とモノの外部の空間は次元が違うし、モノ一つから広がる空間と観測者一人から広がる空間も次元が違う。ここで言っている「次元」とは単なる点、線、面といったユークリッド的な次元概念ではなく、空間の3次元性自体がその内部に含み持っている本性上の差異の系列として考えるといい。

現在の人間の空間認識ではこうした空間に内包された差異が全く考慮されておらず、一括してすべてを4次元時空上で同一化させて見ている。例えば、モノの運動も、観測者の運動も、時空上の単なる物体の運動という観点で一括りにされて把握されているということだ。空間の差異が見えてくればそれらは全く違う性格を持つ運動であることがすぐに分かってくる。客観的な時空上に出現しているモノの知覚を支えている観念は、この図で言えば、ψ8(客観時空)とψ1(主観的モノ)の組み合わせによって構成された「アプリオリの幾何学」から僕らの認識に提供されているものにすぎない。

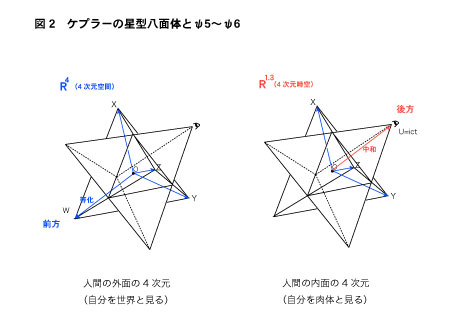

この元止揚空間の構成において、最も基本となる形象は何と言っても正4面体だろう。上に挙げた図を見ても分かるように、正6面体も正8面体も双対の正4面体による相互の交差によって構成されている。ヌーソロジーにおいては正8面体は3次元性のイデアであり、正6面体は4次元性のイデアである。つまり、正8面体の3本の立体対角線を3次元性(x,y,z)の座標軸と見なし、正6面体の立体対角線はそのまま4次元性(x,y,z,w)の座標軸と見なすのだ。そして、これらの空間はすべて「見る-見られる」という関係の中で相互反転した対を持っており、すべて二重化されている。この「見る-見られる」という区別は空間の本性を思考していくためには極めて重要な視座である。通常の僕らの空間認識では、見ることが生起している空間(「人間の外面」と呼ぶ)と見られることが生起している空間(「人間の内面」と呼ぶ)の区別がうまくできていない。認識にはこの両者が不可欠なのだが、一般に前者の空間は無意識の中に沈み込み、後者の空間だけが意識の表面に浮上してきている。

見ることにおいてはその視線は4次元空間上のW軸として働いているが、見られることにおいてはこの4次元の軸は反転させられ、そのままミンコフスキー空間、すなわち4次元時空における時間軸(=ict)として働きを変えられている(下図2参照)。

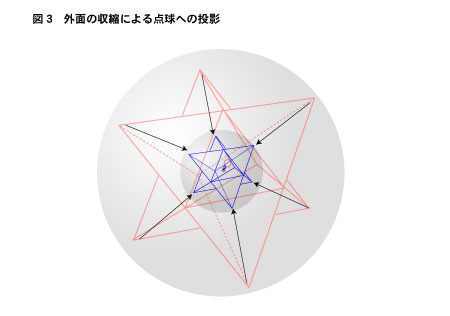

これは哲学的には主体の位置の把握の転倒を意味するものだ。これによって主体は世界の中に投げ込まれる。本来、主体は見ることそのものの只中に位置しているにもかかわらず、見られることによって、あたかも対象の手前に自分がいるかのような錯覚を与えられている。その錯覚によって主体は対象との間に距離概念を措定し、その概念力が同時に持続としての4次元を物理的時間へと変質させてしまっているということだ。収縮としての精神が弛緩としての延長へと変換させられていると言い換えてもいい。一方、本来の主体の場である見ることが生起している空間の方はその奥行きをプランクスケールレベルにまで収縮させており、この元止揚空間において構成されているケプラーの星型8面体をそのままモノ一個を規定する球空間(ψ1~ψ2領域)へと射影する仕組みになっている(下図参照)。つまり、第4階層のψ7~ψ8は既存の幾何学では4次元球面S^4の相互反転性を意味しているのだが、それはそのまま4次元の射影ルート(反転した光速度)によって凝縮化させられ、ψ1~ψ2レベルへと射影されてくるということだ。これによって次元観察子ψ7~ψ8は同じく次元観察子のψ1~ψ2に重畳させられて出現してくるような仕組みを持たされているということになる。ヌーソロジーの文脈の中では、こうした見られる空間の中でしか空間を意識化できない僕らの認識においては、このψ7〜ψ8構造は原子核における陽子と中性子となって観察されることになる(下図3参照)。

このケプラーの星型8面体はスピリチュアルな世界ではマカバと呼ばれている。これは言うまでもなく、ユダヤの古い神秘主義であるメルカバー神秘主義から借用されたものだ。メルカバーは神が宇宙を創造していくときに使用した道具のようなもので、旧約の中でエゼキエルが幻視した「神の乗り物」として出てくる。その本質はヌーソロジー的に言えば、4次元空間の双対性をベースに織り込まれて行く永遠の我と汝の魂の結び目にあると考えている。僕自身は、そろそろ人間もこの戦車に乗り込む時期が迫ってきていると勝手に思っているのだけど、残念ながら、この戦車の車輪は双対なだけに一人で回そうとしても微動だにしない。。。誰かもう一人反対側で回して欲しいよ、ほんと(笑)。

ってなわけで、今回のワークショップでも熱くヌーソロジーが持った空間イメージについて吠えまくったのでありました。

1月 18 2013

エーテル空間を感覚化する方法

最近、facebookで「神秘学遊戯団」というサイトを主催しているKAZEさんから『エーテル空間』(G・アダムス著)という書籍を教えてもらった。KAZEさんとはNifty時代以来の邂逅で、当時、シュタイナー会議室を開いていた方だ。

読んでみて驚いた。というのも、『エーテル空間』というのは僕自身が「反転した時空」として長年考えてきたものと同じ場所のことを言っていたからだ。これ一冊でいろいろと示唆されることはあったが、同時にこの書籍のマズいところもいろいろと見えた。第一の難点はG・アダムスがエーテル空間を射影幾何学で説明しようとしているところ。第二点は前回も書いた純粋持続の視点が弱いために、エーテル空間を具体的に描写できないこと。この二つだ。

射影幾何学の何が悪いかというと、確かに射影空間というのはユークリッド空間の起源となるものなのだけど、概念自体がユークリッド空間の概念から派生しているために「同一性」の縛りから抜け出れない。その束縛が説明にも見事に襲いかかっていてG・アダムスの差異化への思考を妨害しているように感じる。

持続の視点が弱いというのは、エーテル空間がそのまま持続の空間であると言い切っていないところだ。エーテル空間は物質空間のように対象的に見る空間ではない。自分自身の意識を実体として感じとる空間だ。G・アダムスにはその視点からの説明があまりない。その点で読む人は何とも宙ぶらりんのサスペンス状態に陥ってしまうのではないか。

さて、ここからは完全にヌーソロジーからの持論になるが、シュタイナーのいう「エーテル空間」の構造は射影空間というよりも、3次元球面というカタチを基本にして考えた方が発展性を持たせることができるのではないかと思う(あとあと複素空間へとつなぐできる)。3次元球面は数学的には4次元空間上の球面で、球面と言ってもその形は3次元空間と同じだ。ただ違うのは無限遠が一点でくっついているということ。分かりやすく言うと、3次元のどの方向をとっても円になっているということだ。このカタチは通常の幾何学的な対象としてイメージしようとしてもまず不可能なので止めた方がいい。

3次元球面というカタチを理解するためには、3次元空間における無限遠点とは何かをまず理解しなければならない。無限遠と聞くと普通は「ずぅーと遠くの無限の彼方」をイメージしてしまうが、実はそんな方向には無限遠は存在していない。何しろ”無限”に遠いのだから、ずぅーと進んでも無限遠に行き着くはずはない。もっと言ってしまえば3次元空間の中には無限遠点は存在しないのだ。

だから、この無限遠点は3次元空間の中の「点」とは絶対的な差異がある。つまり、質が違うものなのだ。僕らが対象的に思考する幾何学はすべて「対象的」という意味で同質だ。だから、無限遠点を考えるときは対象的ではない「点」を考えなくちゃならない。そんな点なんてあるのか?と思うかもしれないが、それが空間に一つだけある。つまり、「観点」だ。「観点」とは世界を見ている自分がいる「点」ということだ。

周りに広がる無限の空間の中で「観点」だけが異質なのはすぐに直観できるのではないかと思う。何しろ、その観点があってこそ、世界が開いているのだから。その意味で観点は物質的な3次元空間には決して落とすことはできない。これを平気で落としているのが科学的世界観だと思えばよい。科学は無限遠ってどこだ?と聞くと、「それは物理学的には〈特異点〉に当たる」とか何だか難しい言葉を使って偉そうに言うのだけど、それは空間の妙を何も理解していないからだと思っていい。

観点とは無限遠点であり、僕らはそこから世界を覗き込んでいる。仮定として、こう考えてみよう。

さて、自分のいる場所を「無限遠」だと仮定すると、宇宙のはるか彼方には自分の後頭部があることになる。ここで、観点を自転させてみよう。つまりは、グルッと身体を回転させてみるのだ。そうすると無限遠の先にある後頭部としての観点も一緒についてくるのが分かる。変な喩えだが天球面とは自分の後頭部がビローンと開いたようなところなのだ。

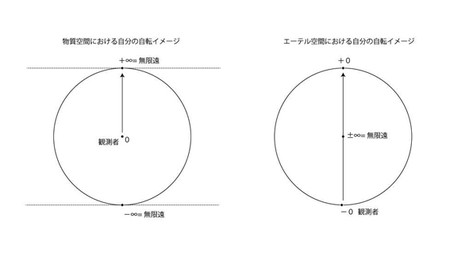

物質空間では奥行きの回転は自分を中心としてイメージされているので、奥行きはその回転における半径のようにイメージされてしまう。しかし、エーテル空間では天球面上には自分の後頭部があるのだから、この回転は半径の回転ではなくて直径の回転のように感じてくる。これが非常に大事なところ。さて、このときの回転の中心点とはどこだろう?図を書いてその正体を確かめてみることにしよう(下図参照)。

ありゃりゃ。見事に反転してるわ。物質空間では自分の位置を0点と考えていたので、無限遠は外に広がるような感覚で捉えられていたのだけど、自分自身が無限遠点だということが分かると、かつての0点がこの無限遠点∞に移動するのだから、かつての無限遠は逆に0点に移動することになる。内と外の関係が見事にひっくり返って、エーテル空間が目の前に出現してくるのが分かるはずだ。そして、ここにおいて3次元球面も完成してるのが分かる。つまり、3次元球面をイメージするためには物質空間における点(観点)を球面へと開かない限り無理だということだ。

では、ここで出現してくるエーテル空間の中心点(無限遠点)というのは何なのだろう。。。

ということで、今日のヌースのゴタクはここまで。詮索好きの人はゆっくり考えてね。

By kohsen • 01_ヌーソロジー, シュタイナー関連 • 1 • Tags: エーテル, ユークリッド, 無限遠, 神秘学