11月 2 2018

『眼がスクリーンになるとき』

前回紹介したパゾリーニの映画とか、僕らが中学生の頃は普通にロードショー公開されていた。今観ると、完全にカルトムービーに見えるのが悲しいというか、辛いね。神話自体が存在の記憶なのに、その神話の記憶さえ消滅しかかっている。神話がないと人間は生きていけないというのに、ね。

映画といえば、ドゥルーズが『シネマ』という映画論の本を書いているんだけど、内容はベルクソンが展開した持続の哲学を映画史を通して、より存在論的に分析したもの。この本、一見、読みやすそうに見えるんだけど、かなり難解で、いい解説本を探してたんだけど、先日、本屋で見つけた。それがコレ(下写真)。

『眼がスクリーンになるとき』―福尾匠著。

ベルクソン理解にももちろん役立つし、ドゥルーズがベルクソンの哲学をどう発展させようとしたかが、よく分かる本。著者の福尾氏って初めて聞いた名前だったけど、まだ二十代の新鋭のようだ。二十代でこんな本を書けるとは……。いやはや、スゴイよ。

前半はテンポもよく、とても面白いんだけど、後半はかなりムダに難解になっている気がしないでもない。メイヤスーなんかの議論よりも、『差異と反復』や『襞』のドゥルーズをもっと盛り込んで欲しかったかなぁ、と。でも、ヌーソロジーの肉付けには、とても参考になる良書でした。

持続空間が全面に意識に上がってきたときの状態をドゥルーズは「時間イメージ」と呼ぶのだけど、その意識を作り出すためのドゥルーズの思考の格闘がよく分かる本になっています。(ちなみに、風の僕らの時間イメージは「運動イメージ」と呼んでいます)

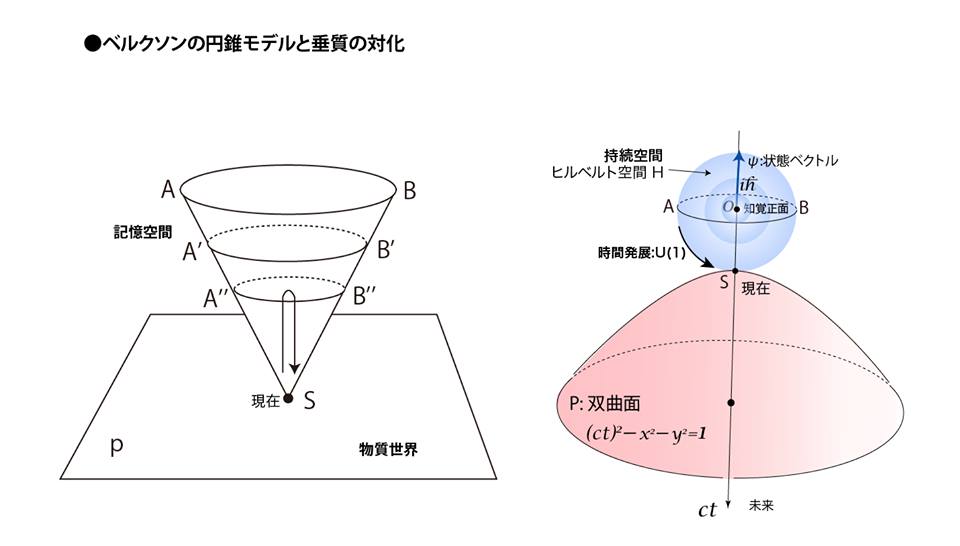

『眼がスクリーンになるとき』でもベルクソンの「記憶の逆円錐」モデルが取り上げられているけど、この図式を実在のものとして内部空間(素粒子空間)と時空の関係として考察しているのがヌーソロジーのアプローチだと考えるといいと思う。それは事実として「在る」ということ。

参考までに、ベルクソンの有名な逆円錐モデルとヌーソロジーの「前-後」空間構造の図を対応させておきますね。ヌーソロジーが何をやろうとしているか、その意図が少しは伝わってくるかも(下図)。

蛇足ながら、「眼がスクリーンになるとき」というタイトルは、ドゥルーズが『シネマ』の中で、「目はカメラではなく、スクリーンである」と書いた内容に因んでる。ヌーソロジストならピンとくるよね。目をカメラに例える感覚は人間の内面。スクリーンならば、それは人間の外面。そういう感じで捉えておくといいと思います。

11月 9 2018

ケイブコンパスのイメージを膨らませるための簡略的なメモ

ヌーソロジーに関心のある方は、下図を参考にして読まれてみて下さい。あまり丁寧な解説ではありませんが、雰囲気はざっと分かるかもしれません。この空間構造を実際に観えるものとして意識に顕在化させていく作業がヌーソロジーです。

●ψ1~8領域―「人間の元止揚(ゲンシヨウ)」

総体の精神が物質化しているところ(「総体の外面」と呼ぶ)。総体の観察子次元に当たる脈性観察子Φ7~14領域が凝縮化しているところ。Φ14の最先端が人間の胎児の生成因に当たる(例の空海の胎蔵界曼荼羅の中台八葉院に当たるもの)。

●ψ10領域―「人間の感性(カンセイ)」

胎児の身体が外界に出現してきたときの原初精神(総体の内面方向)への最初のアクセス面。人間の元止揚に人間の外面側から関与を行い、人間にとっての知覚空間を形作る。感性はψ1~2(触覚)、ψ3~4(生命感覚)、ψ5~6(運動感覚)、ψ7~8(平衡感覚)という順序で人間の元止揚に関与していく。0歳~7歳までの意識空間。ここでは意識は前後軸で働いている。()内はシュタイナーの12感覚論に対応させたもの。

●ψ9領域―「人間の思形(シケイ)」

人間の精神が他者側の精神へと等化の方向を持ち、元止揚に人間の内面側から関与を行う次元。思形はψ2~1(物の厚み)、4~3(一つの物の表象化)、6~5(無数の物の表象化・自己中心化)、8~7(集団意識の表象化)というように、偶数系先手となり、人間の内面に付帯質(物)を意識化させる。視線が左右方向へと回転し、時間感覚が発生し、同時に対象意識(表象化)が確実化してくるということ。7歳~14歳の間に出てくる空間。ここでは意識は左右軸で働いている。

精神分析的には、感性は想像界、思形は象徴界、元止揚は現実界に対応していると考えられる。

さて、ここに示した次元観察子ψのケイブコンパスでは、この先にさらにψ12~11(自己意識形成の領域)、ψ14~13(死の領域)という領域が配備され、人間の意識次元というものの全体を形作っている。総体の外面(人間の元止揚)を構成するψ1~8を母体にして意識の流れが二重の膜を作り、人間の元止揚の周りを周回するイメージだ。

さて、こうした構成から見ると、人間の元止揚(ψ1~8)とは知覚に上がってくる「物」のイメージに近いことが分かる。人間の意識はモノの領域に侵入しようと周回を繰り返すのだが、偶数系が先手で働いているために(受動的な存在だということ)、物そのものの本質の世界には侵入することができない(哲学では「物自体」と言います)。

この、「入りたいのだけど入れない」という形で、意識が反復を行っている調整領域が、僕らが素粒子と呼んでいるものだとヌーソロジーは考える。つまり、総体の外面と総体の内面を繋いでいる捻じれのブリッジのようなものだ。思考が総体の内面に侵入を果たせば、それは、総体の外面では「原子」に見えているもの生成因となる。

この物質と精神の一体性モデルであるケイブコンパスが意味しているのは、ヌーソロジーの宇宙観が充足理由律で満たされているということだ。つまり、宇宙には何一つ理由がないものは存在していない。すへでが密接に連携し合って一つの生命のようにして生きている。

このあたりは最近注目を浴びている、メイヤスーらの新実在論系の哲学とは真反対の論立てになっている。ヌーソロジーの場合、存在が一義的という意味ではやはりドゥルーズ的でもある。精神はすべて連続的に開かれた全体として活動している。そういうイメージだ。

あえて、メイヤスーらの哲学に対比させるなら、偶数系の次元観察子が先手で活動する人間の意識世界は確かに相関主義的世界となるが、その相関主義的な意識の構造自体が物自体の始まりの部分となっているのである。

彼らの実在論では物自体は否定されるが、ヌーソロジーにおいては「物自体」は厳然と存在する。物自体とは「総体の内面」に当たると考えるといい。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ケイブコンパス, シュタイナー, メイヤスー, 素粒子