2月 15 2007

5次元から見たボクとパパ

思形の最も基本的な役割は、虚空間(奥行きが見えないという意味)として働いている前後方向に、実空間(長さが見えるということ)を設定し、それを観察することである。大人なら誰でも、奥行き方向を横から見たら幅のような長さが見えているに違いないという確信を持っていることだろう。ここで「大人なら」と書いたのは、僕が幼児の頃にはこんな確信は微塵もなかったのをよく覚えているからだ。月や太陽が遠いところにあるとは考えもしなかったし、左や右という方向を区別するのにもすごく苦労した記憶がある。幼稚園児ぐらいまでに見られる鏡文字等も、彼、彼女らにまだ左右という方向の認識の働きがよく生まれていないことを如実に物語っている。左右という方向があり、そこから見ると奥行きは幅になる——こうした確信を与えている力が思形だと考えていい。おそらくこの確信が芽生えてくるのは7〜8才頃だろう。思形の登場によって、主体は奥行きに延長を概念化することができ、モノの厚みや、主客の分離や、自他の分離を意識に明確に形作ることができてくるわけだ。

思形の最も基本的な役割は、虚空間(奥行きが見えないという意味)として働いている前後方向に、実空間(長さが見えるということ)を設定し、それを観察することである。大人なら誰でも、奥行き方向を横から見たら幅のような長さが見えているに違いないという確信を持っていることだろう。ここで「大人なら」と書いたのは、僕が幼児の頃にはこんな確信は微塵もなかったのをよく覚えているからだ。月や太陽が遠いところにあるとは考えもしなかったし、左や右という方向を区別するのにもすごく苦労した記憶がある。幼稚園児ぐらいまでに見られる鏡文字等も、彼、彼女らにまだ左右という方向の認識の働きがよく生まれていないことを如実に物語っている。左右という方向があり、そこから見ると奥行きは幅になる——こうした確信を与えている力が思形だと考えていい。おそらくこの確信が芽生えてくるのは7〜8才頃だろう。思形の登場によって、主体は奥行きに延長を概念化することができ、モノの厚みや、主客の分離や、自他の分離を意識に明確に形作ることができてくるわけだ。

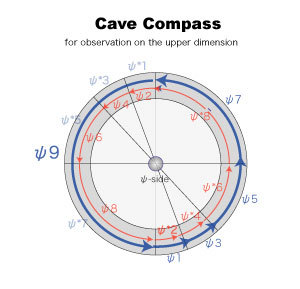

思形になぜこのような働きが出てくるかは、上に示したケイブコンパスでそのあらましを簡単に示すことができる。無意識の発達がψ9段階に入ると、精神はコンパスが示しているように、次元観察子ψ1とψ*1、ψ3とψ*3、ψ5とψ*5、ψ7とψ*7という奇数系同士(人間の外面同士)の観察子を、それぞれ対化として見る視座を持つことができるようになる。つまり、ψ1とψ*1の場合であれば、モノの見え姿(表相)のオモテとウラの存在を知ることによってモノの横からの視点が自然に主体に内在化してくることが可能になるということだ。同様に、モノの背景の表とウラ(表面と表面*=ψ3とψ*3)の存在を知ることよって、モノの外部iにある空間を横から見る視点が内在化され、自分の知覚球面と他者の知覚球面の存在(ψ5とψ*5)を並列的なものと見る視点によって、自他を横から見ている視点が内在化されてくる。これらの諸関係はψ7〜ψ8までの状態では獲得することができない。ψ7〜ψ8までの段階はあくまでも身体における前後の関係、つまり、知覚世界と知覚外世界の空間関係のみであり、これらの空間には他者を入り込ませる余地がないのである。その意味で、ψ7〜8の空間は、精神分析のいうただただ裸形の主体が孤高に存在する現実界の空間と言っていいのかもしれない。当然のことながら、この段階では、人間の自省的な意識というものは生まれてはいない。ただただ世界のみが開示するエーテル的世界である。

ψ9=思形とは、その意味で、ψ7〜8の段階まででは見えなかった関係を、他者の外面をミラーリングし、その像を自らの外面との交換関係を結ぶことによって形作られていくものとなる。この外面と外面*のミラーリングの共有によって、同時に内面と内面*側も同一化を起こすことになる。それは、思形の内面と呼ばれる領域で、ψ2とψ*2(一つのモノの内部)、ψ4とψ*4(一つのモノの外部)、ψ6とψ*6(無数のモノの外部、もしくは一人の他者とわたし)、ψ8とψ8(わたしを含めた無数の他者)、それぞれが占める空間の同一化である。何のことはない、これらは僕らが普通に所持している外界認識のことである。

(人間が意識する)モノとは思形の内面にあるものです——シリウスファイル

人間にとっては思形は無意識として働き、外界認識は無意識構造の発展プロセスの結果として、その内面に現れてくるということだ。そこでは、わたしとは無関係にモノの世界が広がっているかのように見えてしまう。モノ=対象という概念の発生。この対象概念において、現象世界は個別のコンテナに詰め込まれ、あたかも別々のものとしてそれぞれの自己同一性を与えられる。灰皿は灰皿である。ライターはライターである。机は机である。このAはAであるという同一律。理性が持ったまさに理〈コトワリ〉の儀式。世界の事物における排他的離接はこのようにして誕生してくるというわけだ。そして、見逃してならないのは、その背後を一つの精神として流れるように統合しているゼロ記号としての思形の覆いだ。こうした無意識の風景が象徴界(言葉の世界)への参入を示唆していることは想像に難くない。

〈補足〉ケイブコンパスの目盛りを見ても分かるように、この意識はだいたい7〜8才から13〜14才ぐらいまでで確立することになる。

あれ?ママが後回しになっちゃった。次回はママの番ね。

2月 16 2007

5次元から見たボクとママ

ある理由でパパのことから話してしまったが、実際には、人間の意識の目覚めはママとの共同作業から始まる。ハパの世界が人間の外面*のミラーリング(他者が見ている世界をコピーして自分がみている世界と合体させること)に始まったのに対して、ママの世界は人間の内面*のミラーリングで始まる。人間の内面*のミラーリングというのは、他者が見ている世界ではなく、見ている他者を自分がコピーするということである。つまり、他者の眼差しとそこに見えているであろうモノの関係を、自分の眼差しと実際に見えているモノの関係に重ね合わせて、自分にも眼差しがあるということをイメージしていくということだ。だから、ママの世界はパパの世界と違っていつも眼差しに溢れていると言っていい。ママが僕を見つめる。ママの眼差しの中には当然、僕の眼差しが映っていることだろう。そうやって、主体は自分がママのような眼差しを持った存在であるということをイメージし始める。これがあのラカンのいう鏡像段階仮説だ。

幼児は鏡の中に自分の身体のまとまりを見出し、躍り上がって手をたたいて大喜びする(ラカン)——まぁ、こうした言い方はかなりの誇張だとは思うが、いずれにしろ、無意識の主体はママの眼差しの中にママと似たような存在を見出し、それがボクであることに気づき始めるという考え方に、僕自身は疑いを挟めない。この状況をケイブコンパスで示すとおおよそ次のような感じになる。

ステージ1………主体はψ2(ママの眼差しとそのモノの見えの関係)を使って、ψ*2(ボクの眼差しとモノの見えの関係)を見つける。

ステージ2………主体はψ4(ママの眼差しとそのモノ一個全体の見えの関係)を使って、ψ*4(ボクの眼差しとモノの一個全体の見えの関係)を見つける。

ステージ3………ψ6(ママのボクの身体に対する眼差し=他我)を使って、ψ*6(ボクのママの身体に対する眼差し=自我)を見つける。

ステージ4………これはψ8を使ってψ*8を見出すことに対応するが、その具体的な描像は現段階ではいまひとつ不明。相互了解や間主観性の働きを持つと考えられる。

※ここに書いている「自我」とは、いわゆる近代的自我(コギト)ではないので注意。コギトの生成は次の段階(ψ11〜12)になる。

こうして、ボクがψ*2、ψ*4、ψ*6……を見出すことによって、ボクはほんとうの自分(無意識の主体)であるψ1、ψ3、ψ5………という外面世界に起こる出来事を対象化して見ることができるようになる。ここに生まれるのがヌース理論が感性(カンセイ)と呼んでいるものである。感性は「人間の外面の意識」を作り出す。人間の外面の意識とは、ラカンの精神分析にいう想像界に対応していると考えてもらっていい。僕なりの言い方をすれば「こころ」だ。ここでいう「こころ」とは情緒、感情などを含む情動が活動する世界のことである。つまり、ヌース理論の考え方では、「こころ」とは決して脳の中で起こってるシナプスの電気的反応でもなければ心臓部分にあるハートに宿る魂のことでもなく(いや、最終的には感性の位置は心臓と深い関係を持ってくるが……)、見えている世界そのものに立ち上がっている意識の働きだということになる。だから、たとえば花を見て花が美しいと思っているのは「花自身であるボク」だと考える。喜怒哀楽を繰り返しているボクの心の本性とは、目の前に見えている世界そのものなのだ。世界は自分自身を対象として見るために肉体を作り出しているということである。

こうした考え方は別に新しい考え方ではない。現象学の流れを受けた哲学者の大森荘蔵氏は、主体は知覚正面そのものだと主張し、「無脳論」と銘打って近頃全盛の唯脳論に食ってかかっている(残念なことにもうお亡くなりになられたが)。ヌース理論は大森氏の考え方をラカン理論や現象学などとすりあわせながら、シリウスファイルの情報等を複合して、人間の自省的意識の立ち上がり方を空間構造として具体的に追求しているだけである。ただ、もっとも、このときのψ10(感性)が中性子と関係があると言ったら、大森氏も引いてしまうかもしれないが。。

中性子とはヌースでは「共性(キョウセイ)」を持つものとして解釈される。「共性」とは想像的な自我が、他者との間で相互理解のための間主観性を働かせる方向を持っている部分である。それは単純に、思いやりのある、とか、相手の立場に立って、とかいう表現で表される心的態度のことと考えていい。上図に即して直観的に表現すれば、ψ7として表されている精神(陽子)の方向性を外面の意識が忠実になぞっているかどうか、ということだ。もし、なぞっていなければ、それは崩れる。ψ10はあくまでも思形の反映であるから、それ自身は能動的に自立した力を持っていない。この崩れが物理学が中性子崩壊と呼んでいるものではないかと考えている。中性子を単に物質を構成する核子の片割れぐらいにしか思っていない人たちには、この言い回しは妄想狂のトンデモ論に聞こえるかもしれないが、空間構造と認識の関係をケイブコンパス上で丹念に追いかけていくと、そうした予想が出てきてしまう。致し方ない。

ついでに、もう一つ大事なことを言っておきたい。これもトンデモの誹りを受けることだろうが、おそらく、ほんとうの主体として息づいている知覚球面(ψ5)そのものは、身体の内部に存在する空間ではないだろうか。僕らが、目の前に見ている世界を身体の外部と認識しているのは、思形が身体と知覚球面を分離させる認識を提供しているから起こっていることのように思えるのだ。想像界における意識活動(感情に代表される)がもろに身体に反応することからも分かるように、実際に目に見えている世界は身体の内部に存在している空間と考える必要があるように感じる。つまり、わたしの「前」に開示している人間の外面の空間においては、見るものと見られているもの、触るものと触られているもの、聞くものと聞かれているもの等、知覚と知覚対象はすべて二而不二なるものであり、本来、知覚とは身体が外界を察知するために働かされているものではなく、身体の内部のみで完結して起こっているできごとと見なさなければならないのかもしれない。

phenomenon(フェノミナン=現象)とは、psyche(ブシュケー=魂)とともにあるphysical(フィジカル=肉体的)な存在なのである。その意味で、俗にいう外在世界とは、言語と概念によって構成された「不在」の空間と言っていいのかもしれない。実際、横から見た世界なんてものは知覚されている世界ではないのだから、これは当たり前と言えば当たり前だ。とどのつまりは、人間は不在の中に言葉の力を借りて在を見ているということにすぎないのだろう。こうした空像の世界をヌース理論では「付帯質の妄映」と呼ぶ。人間の内面にはおそらく何もない。そこは闇だ。

——身体は出血している。人間とは存在の外傷である。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 1 • Tags: ケイブコンパス, ラカン, 付帯質, 内面と外面, 大森荘蔵