11月 5 2013

時空から出たくてしようがない老いた幼児の手記

「なぜ人々は、あたかも自分たちが救われるためであるかのように、自ら進んで従属するために戦うのか」(ドゥルーズ=ガタリ)。東京オリンピック狂想曲を見ていて浮かんできた言葉。

僕はこうした理不尽な欲望の在り方が、人間が持った「時空」という空間認識の体制に源泉を持っていると考えている。それは同時に言葉の体制とも繋がっているし、科学的理性の体制とも、貨幣万能主義の体制とも深く関係している。アマノジャクな僕としては時空解体作業にますます意欲が湧いてきました。

ヌーソロジーが「時空」を想像的自我の温床として捉えた契機はそもそもOCOT情報にいう「人間型ゲシュタルト」という概念にあったのだが、その考え方は1990年代後半から知った大森哲学や、ベルクソン哲学、さらにはドゥルーズ哲学を横断していってより強固なものとなった。

大森哲学はいう。「われわれの視覚経験は『何が見えているか』、『何を見ているのか』という観点から根本的に二つの答えに分かれる」と。見えているものは3次元の立体だが、見ているものは2次元の平面である。大森哲学はこうした空間認識における二つの分岐を「面体分岐」と呼ぶ。

そして、ここでいう「面」とは主観の原型としての心であり、「体」とは客観の原型としての世界の意味だと。つまり、「心とは見えている世界そのもののことである」と言ってるわけだ。この言明は僕的にはとても重要な示唆なのだが、あまりにザックリとしすぎているせいか、大森さんの弟子たちの誰もこの哲学を継承していないようだ。残念でならない。

OCOT情報は当初、ここで大森哲学のいう「面体分岐」を〈人間の外面〉と〈人間の内面〉という彼独自の言葉で表現してきた。つまり、「人間の外面」は面的であり、「人間の内面」の方は体的であると。そして、それは本来、4次元の双方向から見た3次元の表裏関係であるとも言っていた。

大森哲学は時間を加味していないので、「面対分岐」という素朴な表現になるのだが、OCOTの助けを借りて、四次元の働きを補足するならば、内面は4次元時空であり、外面は3次元射影空間(4次元空間において第四の次元への直交性を一点同一視して3次元空間上の点と見なすということ)といったようなものに化ける。つまり、第四の次元とは、実のところ世界に対する観察の視線を意味しており、その四次元を延長的に見れば時間となり、即自的に見れば「点」としての認識になるといったような意味だ。つまり、大森哲学の「面対分岐」の表現には「観察(認識)」のための第四の次元が割愛されている。

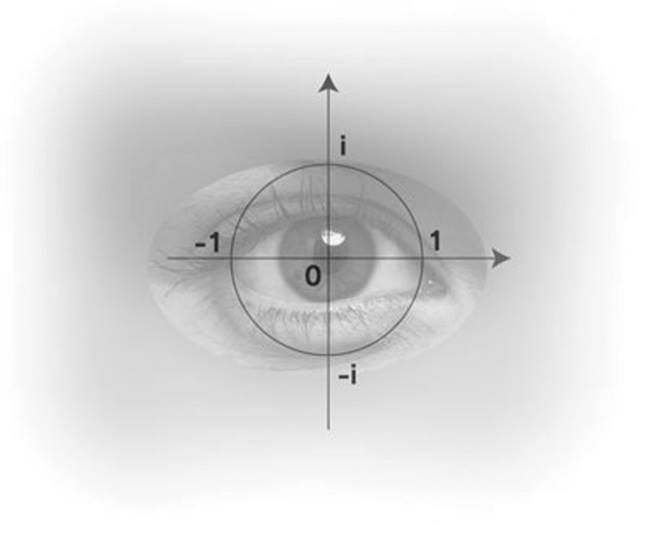

このように、認識の視線を単に4次元方向に見立てるならば、客観的視線と主観的視線の関係は4次元時空と4次元空間とを隔てる第四の次元の計量の符合の違い、という関係になるが、経験上、主観側は自己/他者というように二つに分離している。そこで4次元空間側の認識視線を二つに分離し、二本の虚軸にすれば話の辻褄が合うのではないか、というのがヌーソロジーの発想だった。

しかし、そうなると、もはやわたしたちの主観的な視線は時空上には存在してはいないということになる。では、一体どこにあるというのか——偶然にも、そのような数学的形式で表現できる空間が自然界に厳然と存在している。それがミクロの極小世界にある素粒子空間だったというわけだ。しかし、ここで当然、問題が起こる。主観的視線(虚軸)がなぜミクロに観察されるのかという問題だ。

しかし、これは問題の立て方が本末転倒していることが分かってきた。奥行きは常に射影線(ray)であるのだから、むしろ、量子論的状況(ψであれ、cψであれ同じ状態として扱われる。cは定数)に符合している。大森哲学が見え姿を「面」と呼んだように、本来、奥行は一点同一視されている。この一点同一視された状態そのものが実はダイレクトにミクロ世界になっているなのだと考える方が実は自然な思考だということが分かる。

とは言うものの、この感覚はなかなか腑に落ちない人が多いかもしれない。それが自然に感じないのは、たぶんわれわれが客観的時空という「体」側の思考にことごとく毒されているからである。われわれは今一度、ニーチェように髭のある幼児となって、世界と再対面しなくてはならない。時空は発生論的契機を欠いているのだ。

1月 21 2014

物となって見、物となって行ふ

「物となって見、物となって行ふ」——西田幾多郎の言葉。これは心で見て、心で行うという意味に同じだろうと思う。西田のいう「物」とは、物の中に潜む物そのものの生成力を意味している。僕的には、奥行きの中に持続を感じ取り、その持続の中に自らのいのちを感じることによって、初めて物となって物を見ることができるようになるのだ、と感じている。

西田はベルクソンの純粋持続を連鎖的創造とも呼んでいる。そして、精神の非常に集中したところに創造がある、とも。この「集中」というのは、ベルクソンが「物質とは弛緩であり、精神とは収縮・緊張である」と言っているところから来ている。僕的に言わせてもらうなら、幅で見ているものを奥行きへと移設せよ!!という感じだろうか。幅は奥行き側に回ると一瞬で縮む。

こうした一瞬で縮んでしまう奥行きが、僕には「虚軸」に見えて仕方ないのである。認識視座の移行が虚軸として表現形式を持つということだ。奥行きから一度、時間と空間といったような実数化されたもの外し、純粋にそこを差異化させるということ。ベルクソンは持続を形式化することはなかった。ベルクソンの時代にはまだ道具立てが揃っていなかったのだろう。

ベルクソンの哲学が神秘主義的な生気論として片付けられてしまったのも、持続世界の形式化が不十分だったからだと言える。ベルクソンを現代に復活させたドゥルーズは、そこに「微分化」の概念を持ち込んではいるが、弛緩に対する緊張・収縮がいかにして微分概念と接続するのかがまだまだ曖昧で、何を言っているのかが分かりにくい。

というより、直裁的なイメージに乏しい。たから、ガタリ絡みの「リゾーム」や「器官なき身体」「ノマド」といったような語的センスだけのあまり中身のない概念だけが一人歩きしている(僕はポストモダンの思想があまり好きではないのです)。このままではドゥルーズ哲学も単なるディレッタンティズムの中に埋もれてしまいそうだ。

奥行きから既成の空間も時間も抜き去り、そこに持続の位置を虚軸として仮定すること。そして、現代物理学が見出した内部空間の構造に準拠しながら、内在野の構造を実験的に重ね合わせてみること。この作業は「存在の外部」をさぐるにあたって、極めて意義ある作業ではないかと感じている。

これは、冒頭の西田の「物となって見、物となって行う」に倣って言うならば、「物となって考える」ということになろう。それは言い換えれば、心による心のための思考でもある。心が心を思考するとき、僕は初めて創造が始まると思っている。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ドゥルーズ, ベルクソン, 西田幾多郎