6月 6 2008

時間と別れるための50の方法(11)

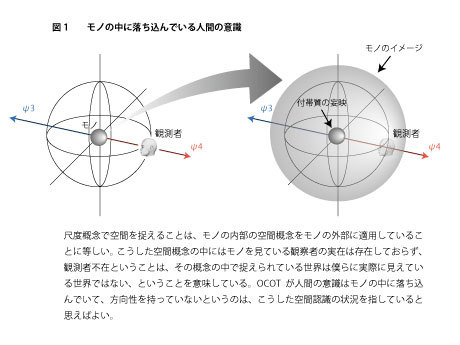

●人間の意識はモノの中に落ち込んでいる

立体としてのモノだけの3次元性。そして、モノの外部に広がっている空間としての3次元性。これら両者の間には観測者がいるか、いないか、の絶対的差異があるにもかかわらず、人間型ゲシュタルトにはその区別がうまくできていない——この内容についてもう少し具体的に話してみます。

OCOTとの対話のところでも取り上げたように、OCOT情報によれば、人間の意識はモノの中に落ち込んでいるとされます。人間から見てモノの中は決して見えないので、人間は普段、モノの外からモノを見ていると思っているのですが、もし、自分のいる位置をモノの内部概念の延長上に措定しているとすれば、そこはやはりモノの内部と言っていい場所であり、モノの外には出れていないということになります。モノの内部からその外部は決して見ることはできないでしょうから、そうした空間認識で概念化されている場所からは、現実としてのモノを見ることなどできないはずなのです。このように、実際には見えてはいないのに、あたかもそこにモノがあるかのように錯覚している状況を「付帯質の妄映」と呼んでいます。このことは、裏を返せば、現在の人間の意識には実際にモノが見えている空間を概念として正確に把握できていない、ということでもあります。どういうことか説明してみましょう。

『人神』やこのブログでも何度か語ってきたことですが、人間の知性は空間に大きさを与えないと気が済まない性格を持っています。このリンゴの直径は約10cmだとか、東京-博多間は約1.000kmだとか、銀河系の直径は約10万光年だとか、とにかく、外界と呼ばれる世界の有り様を理性の光のもとに露にするために尺度や測度といった度量衡を利用するのが大好きです。しかし、考えればすぐに分ることですが、こうした「大きさ」で定められた秩序が展開している世界は、現実として目に見えている世界ではありません。目に見える世界では(目に見えている世界は射影空間なので)、月の大きさと10円玉の大きさが一致しても何の不思議もありませんし、極端な話、針の穴の中に無数の銀河を入れることだって可能です。ですから、大きさから意識に抽象されてくる、包み込みや包み込まれといった包含関係のイメージというのは、視覚とは実は全く関係ないものであり、それは感覚としては、より身体に密接している触覚に関係が深いものではないかと考えられます。

今回の『アドバンスト・エディション』で、点球次元としてのψ1〜ψ2を触覚に対応させたのも、そのへんが一つの理由になっています(以前は触覚がモノの全体性を一気に把握することができるのでψ3の次元ではないかと考えていました)。実際、モノに触れる感覚というのは、モノの内部性を包んでいる膜の生成のようにも感じ、触覚においては、手触り、かさ張り、といったように、モノの外部の空間性はほとんど意味を持っていないことが分ります。ちなみに、OCOT情報では「触覚とは定質と性質の交差」という内容があり、これはそのまま前次元と現次元との接点を意味します。

ここで次のような状況を想像してみて下さい(下図参照)。

目の前に直径10cmのリンゴがあるとしましょう。今、そのリンゴをイメージの中でどんどん膨らませていってみる。すると、その直径が5mぐらいに膨らめば、リンゴを見ていた「わたし」はその架空のリンゴの内部に入り込んだことになります。これは概念としてはやはりモノの中です。

何が言いたいのかと言うと、『人神』にも書いたように、本来、長さという概念は、モノの幅や、モノの高さといったモノの端と端の間に生まれているモノの内部概念に依拠して派生してきたものではなかったのか、ということです。これは、言い換えれば、長さという概念がモノの外部には出れていない、ということを意味しています。モノの外部に長さを適用することは、もし、モノの内部性と外部性に差異があるとすればカテゴリーエラーとなってしまうわけです。しかし、僕らは普段、平気でモノの外部の空間にもこうした長さの概念を適用させ、天体物理学などに至っては宇宙空間全体をもそうした概念によって覆い尽くしてしまっています。そして、宇宙の外部はどうなっているのだろう?謎だ。とか訝しがっている。。。これはおそらく問いの立て方が間違っています。

『アドバンス・エディション』では、こうした思考的暴挙を「漆黒の闇が光を片っ端から食い尽くしていっている」と形容しました。想像力をちょっと逞しくしてイメージしてみて下さい。モノの内部にある正体不明の真っ黒なコールタールのような空間が、人知れずこっそりとモノの外部へと染み出してきて、「わたし」を食らい込み、無数の「わたし」を食らい込み、地球を食らい込み、そして、宇宙全体までをも食らい込んでいる。この食らい込みの結果、世界はすべて数値化されたデータに置き換えられ、挙げ句の果てに、そのデータを今度はコンビュータという一個のモノの中で映像化させ、さらに、今度は、ネットゲームに明け暮れる人など、その空間の中で暮らそうとしている意識まで出てきている。。。

ヴァーチャル・リアリティーとは何ですか。

人間の意識が持った進化の方向性が全く逆方向に反転したもの。モノの中のモノ(付帯質の妄映)が神となったモノの中のモノの中のモノの世界です。(シリウスファイル)

僕らにはすべてが同一の空間で起こっているように見えていたとしても、観察子の概念が形成されてくると、空間は無限の次元が重畳した差異の構造体のように見えてきます。未だ格闘中ではありますが、その構造体を人間の知性に浮上させるのがヌース理論の目的であり、その構造体を形成する概念力が僕が変換人型ゲシュタルトと呼んでいるもののことなのです。——つづく

6月 10 2008

時間と別れるための50の方法(12)

●再度、人間の外面と内面

さて、ここで、人間の内面と外面という空間概念を分りやすくするめに、『人神/アドバンスエディション』でも示した図を引っ張ってきてみましょう。下図1がそれです。

『アドバンス・エディション』では「人間の外面」を見える空間、「人間の内面」を見えない空間として紹介しました。この図を再度、ご覧になってみて下さい。人間が空間上の何か一つの対象を認知するとき、そこには「図」としてのモノの表面側と、「地」としての背景空間側が存在しているわけですが、この図ではそれらがともに人間の外面としてブルーの実線で描かれているのが分ります。しかし、互いの面の関係を見てみると、それらは凸面と凹面の関係になっています。こうした凹凸の反転関係から、モノの内部と外部の空間は、3次元的なものとして捉えたときには、同じ3次元空間ではなく互いに反転した関係として捉えられるべきだ、というのが『アドバンスト・エディション』で主張した内容です。

というのも、僕らの一般的な空間把握(人間型ゲシュタルト)はこうした反転概念を通してモノとその背景空間を捉えることができていないからです。どういうことかと言うと、前回もお話ししたように、僕らはモノの外部の空間にも尺度を与えて、モノの内部性として感覚化している「大きさ」という概念で空間を把握することがクセになっているので、対象の背景にある空間領域もまたモノの内部空間をそのまま単純に拡大させていった空間と同じ空間として見なすのが常識となっています。このような空間概念でモノの背景空間が捉えられてしまうと、モノの背景面として見えている面は概念としてはモノの内壁(実際に見えているモノの表面のウラ側)を構成している側の面と全く同じ面の延長として見なされることになるのが分るはずです。

はてはて、このような空間認識の在り方の一体どこがまずいの?と疑問に持たれる方もおいででしょうが、ここで、よぉ〜く、よぉ~く考えてみて下さい。しつこいようですが、「よぉ〜く」です。ヌース的に言えば、ここが変換人の意識(顕在化)と人間の意識(そのまま潜在化)の分岐点になります。OCOT風に言えば、ムー次元とアトランティス次元の分岐点なのです。どひゃー。えらいこっちゃ。

モノの背景面は果たしてほんとうにモノの内壁をそのまま拡大させていった面となっているでしょうか?この問いに対する答えは実際に見えている空間を2次元の射影空間として捉えるとそれなりに分ってきます。

再度、上図1を見てみましょう。この図では読者の空間イメージを喚起するためにモノ、観測者、そして、それらが配置されている空間の諸関係が真横から見た様子として図示されています。しかし、実際、観測者の位置に自分が立ち、そこからモノや背景空間を見ると、その様子は下図2に示したように、ただ、モノの表面部分(図)と背景空間(地)があるだけの状態となります。

ここでは、モノとその背景空間が織りなす空間はペッタンコに潰されていて、幾何学的には平面状の形状として表されているのが分ります。つまり、いつも言ってるように視線上にある奥行き方向がすべて一点同一視され、2次元の面的な空間になっているわけです。

ただ、2次元と言っても、ここでいう2次元は普通の2次元ユークリッド空間とは全く違う性質を持った2次元です。こうした空間は幾何学的には2次元射影空間と呼ばれています。つまり、知覚正面としての視野空間は3次元空間というよりも、2次元射影空間の性質を持っているということです。

2次元射影空間の幾何学的な定義については『アドバンスト・エディション』の脚注部分に書いているのでここでは割愛しますが、大事なことは、視野空間を2次元射影空間と見なした場合、視線上で知覚されているモノの表面上の一点とその背後にあると想像されている背景空間上の一点は同じものとして見なされる、ということです。つまり、最初に示した図1で言えば、点Aと点Bは同一視されているということを意味します。このことが3次元的にどういう意味合いを持っているか考えるためには、モノを中心として視線自体の回転を行なってみるといいでしょう。つまり、一つのモノを見ながら、その見つめている視線をモノを中心に回転させていってみるのです。

そうすると、回転とともに視線上に捉えられているモノの表面上の一点一点は、同じく、モノの背景面上の一点一点と一対一で対応関係を持っていきながら遷移していきます。とすると、視線の回転によってなぞられていくモノの表面を構成している球面(凸面側)と、モノの背景面としてなぞられていく球面(凹面側)とは、その光学中心(認識されているモノの中心点)で相互に反転している関係があるということになります。つまり、モノとして認識されている球体の内部と背景として認識されている外部の3次元性には互いに反転関係が隠されているということです。このような認識から、ヌース理論では、知覚正面に捉えられているモノの背景面はモノの表面が反転して現れた面であって、決してモノの内壁が拡大されて現れたものではないと考えるのです。

では、実際にモノの内壁が単純に拡大されていった面はどこに感覚化されているのでしょうか——それは簡単です。知覚正面側ではなく、知覚背面側です。目の前のモノがどんどん拡大されてくるイメージを作ると、ある時点でそのモノのイメージが観測者自身を包む込んだイメージに切り替わります。このときモノの内壁だったところは、自分の背中方向に感覚化されるようになります。つまり、後ろ、です。これは、このシリーズでもお話してきたように、モノの手前にいる自分や自分の顔をイメージしている鏡像空間です。つまり、目の前のモノが自分を包む込むイメージが生まれたときには、意識が人間の外面から内面に反転させられているのです。言うまでもなく、そうしたイメージで捉えられている空間は実際に見えている空間ではありません——つづく。

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 0 • Tags: アトランティス, ムー, ユークリッド, 人間型ゲシュタルト, 人類が神を見る日, 内面と外面