3月 18 2019

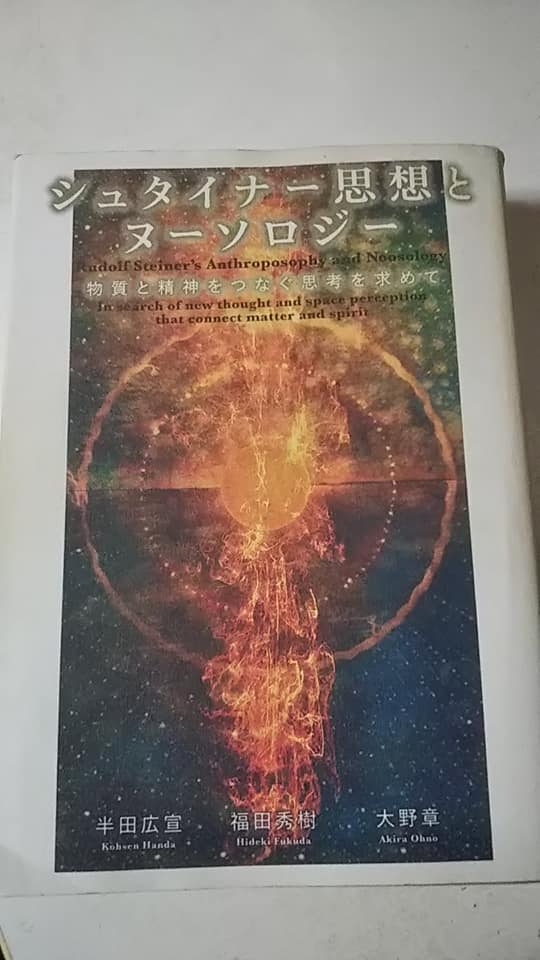

『シュタヌー本』は現在のヌーソロジーの全体像をダイジェストしてます

大西さんがシュタヌー本のPRをしてくれていますね。

実にありがたいことです。

福田さんや大野さんのパートは、大西さんもおっしゃる通り、シュタイナーのダイジェスト本としても、とてもよくまとまった本になっています。日本にはこうした本はありませんね。

僕のパートは、シュタイナー思想やヌーソロジーをある程度知っている方が対象になっているので、どちらも知らない方は、難解な本に感じてしまうかもしれません。

特に、ヌーソロジーは、伝統的な神秘学を始め、哲学、物理学、精神分析、宗教、神話など、オールジャンルをトータルに統合する宇宙論を構想しています。さらには、新しい空間認識を通して、通常の対象意識を解体させた世界認識の方法を模索しているので、なかなか一冊の本で説明するのが難しい……。

とりあえず、このシュタヌー本は、現段階のヌーソロジーの全体像をダイジェストした本になっています。その意味では、ヌーソロジーの思考方法にある程度慣れてから読まれた方が100倍は楽しめるでしょう。

これから、ヌーソロジーに関するいろいろなスタイルの本を出版していく予定です。あの手、この手で、いろいろと出てくると思います。

ヌーソロジーに関心がある方は、末長く、お付き合いください。

―――

数日前から、この「シュタイナー思想とヌーソロジー」を読んでいます。今回2回目になりますが、前回読んだときは、シュタイナー研究者の福田さんパートに感激したのを覚えています。シュタイナーのふくよかさというか、とてつもない壮大な世界観に圧倒されながらも、こんなすごいことが語られていたのだということを知ることができて、とてもうれしく感じたのでした。シュタイナーの本としても、ここまで情報が精査されてまとめられているものは少ないのではないでしょうか?

しかし逆に後半息切れしたようなところがあったので、今回は半田さんパートから読み始めました。とにかく数冊分のボリュームのある本なので、いっきに読もうとはしないで、ポイントを絞るのがいいかもしれません。(^^♪

今の段階で「ヌーソロジーから見たシュタイナー思想」(半田さんパート)の95%くらいを読み終わったところですが、感想としてはとても面白いです。以前の人神やシリ革に比べて情報が整理されていることと、シュタイナーの概念とすりあわせる必要もあって、同じことがシュタイナーの言葉に置き換えられて表現されていることもあり、あいまいだったものがはっきりわかるみたいなところがありました。よりはっきりとイメージを深めるうえで、シュタイナーをからめてヌースを語ることはとても有意義な事であったと思います。

ヌーソロジーの展開とシュタイナーの語っていた世界があまりに近いことがわかるにつけ、やはりただのトンデモではなさそうだということを感じさせてくれました。しかし、まだまだ解明されていない領域もあるんだなということもわかり、これからそういう部分、自分なりにイメージ膨らませてみるのも、おもしろいという感じがしました。

今までは情報の多さに翻弄され気味でしたが、哲学のことを調べたり、オイラーの公式の中身を調べたりして、少しずつ周りを固めていったせいか、だいぶ自分の中でこなれてきたようです。なによりもわくわくしながら読めるようになっていたことにびっくりするところもあったりします。(笑)

そうなんですよね、今回読んでいて思うのは、とても誠実にわかるように、心砕いて説明しようと試みられているところなんですよ。ただしかし、それが分かるようになったのも、ある程度の準備をしてからの再読であったからというのはあるような気がします。いきなりだとやはり簡単ではないかもしれません。

もし初めてこの本を手に取る場合は、もしかしたら第2部の三人の鼎談の方から読むほうがいいかもしれません。もっとも福田さんのパートから順番に読んでいくのもアリですね。

こういう構造的な部分というのは、やはりわかった方が身体がしっくりくっきりするような気がします。いわゆる超越的になんとなくわかった感じでいいというスピは多いのですが、それとはまったく強度が違うという感じでしょうか。差異を見いだす視力というのは、一朝一夕に手にはいるものではないのかもしれません。やはり時間を使って、きちんと向き合った方が、満足のいく充実感が得られるような気がしますね。

3月 20 2019

ヌーソロジーの思考の原点

ヌーソロジーは「わたしは一体どこにいるのか」という、その場所を問うところからスタートする。わたしは今博多にいるが、博多にいようが東京にいようがわたしはわたしだし、昨日であれ、1年前であれ、わたしはわたしなのだから、わたしは時空によって規定されるような存在じゃない。もちろん、時空の中の物質など尚更だ。

じゃあ何によってわたしを規定するのか―そりゃあ、持続(記憶を支えているところ)で規定するのが一番妥当だろう―という考え。そこから、持続の場所論へと入っていく。

時空と持続空間の関係は「反転」している。もともと持続空間にいた「わたし」が時空へと引きずり出されたのは、いつも言ってるように、他者視線によって鏡像の世界へと投げ込まれてしまったからだ。幼児期にわたしたちは全員が選択すべき空間を誤ったのだとも言える。

持続空間は言うまでもなく「いつでも今、どこでも此処」という場所である。それが自分だというのは直感で誰もがわかるはずだ。問題は、その「いつでも今、どこでも此処」という場所がどこにあるのか。それだ。このことが思考できなくなったことが、人間に多大な不幸をもたらしている。

多くの人は自然をカオスだというが、カオスなのは人間の方であって、自然は極めて十全なものだ。自然はちゃんと、こうした人間がいるべき場所を確保してくれている。さっきも言ったが、実像としての人間の方は、複雑な化学反応のプロセスの中にではなく、時空に対して「反転した場所」にきっちりと位置付けられているのだ。

その場所は当然、時空に対しては「非局所的な位置」として現れる。物理学者たちは、それを対象化して「素粒子」と呼んでいる。ほんとうの自分を拒絶し、それをあくまで自分とは別のものとしてはねのけてしまっているのだ。自然を対象化しなければ気が済まない科学的理性。残念ながら、これが「男なるもの」の欲望の視線だ。もう、この視線の時代は終わりにしてもいいように思うのだが。。

こうした視線は直線的で、行き過ぎると、鋭利な刃物のようにして対象を切り刻んでしまう。その点、持続空間での眼差しは対照的だ。それは常に対象を優しく包み込む。物を包み、世界を包み、相手を包み、最終的には包んでいる自分をも包む、そうやって、何枚も空間を柔らかな襞のようにして折り重ねていく。

自然が電気的な化学反応のプロセスを経てここまで進化してきたとするような、物質化した自然の世界観はいい加減お開きにしたいものだ。自然はそろそろ精神化されていい頃ではないかと思う。「いつでも今、どこでもここ」としての素粒子たちが自然の根底で活動しているのだから、自然を一つの精神体と考えた方が、はるかに筋が通っている。

問題は、素粒子がわたしたちの精神を基礎づけているものと見なすために、どのような思考を通して素粒子に命を吹き込めばよいのか、ということなのだ。

ヌーソロジーはそれを試みている。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: 素粒子