7月 27 2018

ハイデガーがいう「手許存在」をケイブコンパスで見る

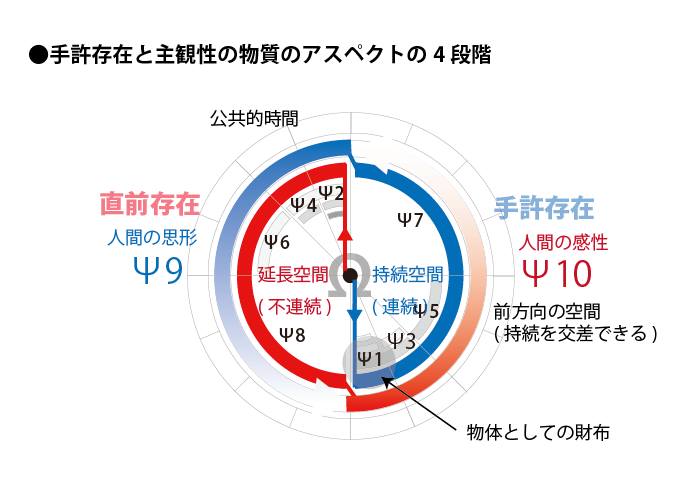

ハイデガーがいう「手許存在」の背後にある空間構造をヌーソロジーのケイブコンパスを使って、ドゥルーズのいう「主観性の物質のアスペクト」に合わせて具体的に示してみよう。まず、手許存在は人間の調整質における感性=Ψ10の領域が送り出しているのではないかと予想できる(下図)。

主観性(感性)は自分の関心を引かないものを物から差し引く。つまり、見たい物しか見ない。これが、ドゥルーズのいう主観性の第一の物質のアスペクトというやつだ。ということで、始めよう。

今、僕の関心はテーブルの上の財布にある。妻からバースデープレゼントにもらったTAKEO KIKUCHIの革製の財布だ。使い始めて2年ほど経つから飴色に変色し、かなり渋みが出てる。今、この財布の持続空間を考えてみる。使い慣れた財布だからよく手になじむ。その質感はいつでも手のひらに蘇る(下写真)。

これがΨ1~2領域だ。Ψ1~2領域は時空でもあるが、外面側へと反転すると触覚の次元へと移ると、とりあえずは考えておくといい。触覚は尺度感覚(ユークリッド空間の感覚)と密接につながっている。

次に、この財布の視覚的イメージについて考えてみる。いつもジーンズの後ろポケットに差し込んでいるのて、裏側は黒く汚れていてあまり人には見せられない。表からは分からないが裏は汚い。それを僕の記憶は知っている。これがΨ3~4領域。

当然、この財布にはお金や各種クレジットカード、免許証などが入っている。昨年、免許証の更新を行ったとき、財布を受け付けカウンターに置き忘れて、焦って探し回った記憶が瞬時に蘇る。この財布と他の様々な事物との関係、さらにはそのときの僕の行動が作る意味のネットワーク。これがΨ5~6領域に当たる。

この財布を買ったのは街中のデパートだった。そのときに財布を丁寧に包装しながら、「お誕生日プレゼントですか?」と尋ねた中年の女性店員。そのときの僕たち夫婦のハニカミの表情と店員の微笑み―。財布を通して、他者との記憶の共有が呼び覚まされる。これがΨ7~8領域。

このように、観察子の内部には、知覚イメージ、情動イメージ、行動イメージ、他者との関係イメージというように、一つの財布をめぐって、さまざまな持続イメージの連続的な流れがある。

ハイデガーが言う道具分析における手前存在の意味を担っているのは、こうしたイメージの流れを担う内在野としての連続的多様体だ。

問題は、意識においてこうした働きを担っているのは、脳が云々ということではなく、素粒子構造(潜在的な観察子構造)そのものだということ。それがヌーソロジーの世界観の入り口となる。

素粒子が僕らの魂(無意識)の構造だというのは、そのような意味だと考えておくといい。

8月 10 2018

哲学が生き残るためには、時代に合った表現を見つけ出さないといけない

今、哲学界のロックスターとして脚光を浴びているドイツの若手哲学者マルクス・ガブリエル。『なぜ世界は存在しないのか』という最近の著書もかなり売れてるそうだ。先日来日したらしく、そのドキュメンタリーをNHKのBSでやっていた。

前半部、いきなりストーンズの『brown sugar』がかかり、ストーンズフリークとしての僕はもうご機嫌(^^)。映像は、いつものNHKテイストではあるのだけど、結構、細かいところまで気を使っていて、ヌーソロジーの問題意識に訴えかけるところも多く、最後まで一気に見入ってしまった。

ガブリエルの『なぜ世界は存在しないのか』という近著、発売時期に一読したのだけど、僕的にはさほどのインパクトはなかった。ガブリエルは英米哲学と大陸哲学の統合を射程にして、ヨーロッパとアメリカの間をまたにかけて精力的に動いているらしい。

英米で主流なのは分析哲学や論理哲学、一方、ヨーロツパで主流なのはカント、ヘーゲル由来のドイツ観念論哲学(フランスの現代思想も入るのかな?)。ガブリエルはこの両者を何とか合体させれないものかと考えていて、彼自身の思考スタイルもそれに倣ってかなりハイブリッド臭を漂わせている。ただ、全体的な印象としては、論理哲学的な理路への偏りが感じられ、結論づけだけを大陸哲学よりに寄せてきてるといった感じ。結局、「意味の場の存在論」などといった、さほど新鮮にも思えない考え方でまとめている。(僕自身、しっかり理解できているわけでもないけど。。)

ガブリエルの哲学にはあまりピンと来なかったが、生身の彼が放つ波動というか空気感には大いに好感が持てた。普段はヤワな人のいいインテリ青年のような雰囲気なんだけど、議論が始まるととたんに目が変わる。ここがヤバくていい(笑)。

番組の途中、ロボット工学者の石黒氏と議論するシーンがあるんだけど、このときのガブリエルの目はかなり怖い。明らかに、石黒氏陣営を倒すべき仇敵と見なしているのがひしひしと伝わってくる。石黒氏も石黒氏で、初めっから哲学者の言葉なんて聞く耳は持ってないので、あえて反論もせず、苦虫を潰したような、それこそ自分が作ったアンドロイドと同じような顔になって沈黙を保ったままでいる。このシークエンス、現在の哲学と科学との関係が象徴されているようで、とても楽しめた。

途中、ハッとさせられたのが「民主主義はその前提として倫理が必要」という主旨の発言。この言葉がなぜかとても響いた。つまり、倫理感がある程度浸透している社会でないと民主主義は機能しないってこと。今の日本なんか、欲得でしか民主主義が動いていないから、私欲目的の金権主義しか実現することはなく、つまるところ、民主主義はその前提の段階ですでに崩壊している。

ただ、民主主義に倫理が必要とガブリエルはさらりと言ってのけるけど、いざ「倫理って何よ?」って聞かれると、答えるのはとても難しい。倫理の起源とは何か。また、倫理は一体何によって根拠づけることが可能なのか?途中に出てくる「人間の尊厳」という言葉にしても同じこと。

―ここは近代合理主義を支えてきたカント哲学にとってのアキレス腱のようなものなので、西洋哲学のその後の歩みもまた、この根拠づけに躍起になってきたわけだけど、決定打は未だ放たれていない。ハイデガーとかドゥルーズが目指したのも、その根拠づけと言っていい。

そして、ヌーソロジーもまた同じ。要はスピノザの「神」をどのようにして、現代に蘇らせるかってことなんだけどね。

BS1スペシャル「欲望の時代の哲学~マルクス・ガブリエル 日本を行く~」

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: スピノザ, ドゥルーズ, ハイデガー