6月 6 2006

元止揚空間のハルモニウム

今日は2006年6月6日。あの伝説のオカルト映画「オーメン」がリメイクされて封切られる日だ。そこで、少し長くなるが、オーメン万歳スペシャルサービスデーとして、ヌース的「6・6・6」について一講釈行っておこう。ちょっと長くなるかもしれないが、昨日の「メドゥーサと科学的思考」の続きと思って読んでもらいたい。

昨日、唯物論的な客観空間からその起源である「モノ自体」が生息する超越論的な客観空間に至るまでの4段階の空間についてほんのさわりだけを話した。ここに形作られている方向性のピュイサンス(累乗)を、ヌースでは「元止揚空間」と呼ぶ。この元止揚空間は自他の間で双対をなしており、合計、八つの領域から構成されている。これはヌース理論の無意識構造論の中で最も基礎的な概念となるもので、いわば、存在のロータス(母胎空間)とも呼んでいいものだ。

実はこの元止揚空間はプラトン立体群の中の正六面体・正八面体の内接・外接関係として表現することができる。正六面体と正八面体という幾何図形だけで、無意識の構造が表せるなんて何て素敵な話じゃないか。おまけにそれは物質の基盤構造でもあるのだ。こういうものこそイデアと呼ぶにふさわしい。

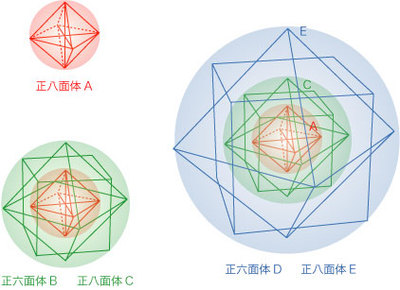

まずは「形質」の発生源である「核質」という概念から始めよう。核質とは正八面体Aとして表すことができる。これはモノという概念を支えているイデアである。XYZという3次元座標の原点からそのそれぞれの軸上に等距離に六つの点を取る。そして、それらを結び合わせる。それで正八面体はできあがる。この正八面体をモノの内部を規定するフレームと思ってもらえればいい。これをとりあえず正八面体Aとしよう(下図)。

では、次にモノの外部空間はどのようにフレーミングされるだろうか。この場所はヌース的には「無核質」と呼ばれる領域に入る。普通ならば、モノの内部も外部も三次元で一括りにされてしまうところだが、ヌースではそれらは全く次元が違うと見るのだ。僕らの知覚ではモノの外部には無限の空間が広がっているように見えている。だから、この空間をカタチとして表すためには、何らかのかたちで無限遠の位置を規定する方法を考えなければならない。そこでヌースでは次のような考え方をする。

今、正八面体Aに外接する正六面体Bを考えてみよう(下図)。この正六面体Bの八つの頂点は当然、正八面体Aとは一線を画したところに設けられる。つまり、正八面体Aをどのように回転させようが、この正六面体Aの頂点と交わることはない。正六面体Bでは、そうした八つの頂点が6枚の正方形を構成しているわけだが、この中の一枚の正方形と正八面体Aの関係は何かに似てはいないだろうか。そう、目の前で回転しているモノとわたしの視野空間(背景空間)のアナロジーにそのままなっていることが分かるはずだ。モノを回転させても背景空間は何の影響も受けない。

背景空間を回転させるためには、わたし自身がモノを見つめながら、モノの周囲を回転しなければならない。これによって外部空間の回転が起こることが分かる。このときの回転運動の三軸はもはやモノの回転軸となる正八面体Aの軸ではなく、正六面体Bの六枚の正方形の中心を貫いている正八面体C三本の軸である(下図)。当然、その軸は無限遠点の位置としての正六面体の外接球面に内接していることが分かる。正八面体Aと正八面体Cは当然全く違った次元の三次元性なのである。ここにスカラー空間とベクトル空間の差異が作られていると考えよう。意味としては前回言ったように観察者がいるかいないかの違いとなる。いるのがベクトル空間で、いないのがスカラー空間だ。

さて、ここで頭を柔らかくしてほしい。モノの三軸回転を統合した形で観測者の位置(背景空間の位置)が出現してきた。その次元は正八面体Aに外接する正六面体Bの頂点として規定された。ならば、今度は、観測者がモノの周囲を回転することによって作り出される正八面体Cの三軸回転を統括する何かが、ベクトルのような形で、正八面体Cに外接する新たな階層の正六面体Dの頂点として出現してくるのではないか。この位置に突き出してくる矢印とは一体何を意味するのだろうか。この問題を考えやすくするためには、モノを中心に観測者が作り出している回転半径をその極限にまで縮めてみるといい。そして、その回転で規定されているものとは何かについて考えてみるのだ。。。

そう、それは観測者を中心に持つパースペクティブの構成(知覚球面)であるということが分かるはずだ。つまり、ベクトルのSO(3)回転群の全体によって実は主体の位置が規定されているのである。そして、当然、この主体の位置を規定する球対称の空間は、モノの三軸回転が観察位置をその外部にベクトルとして放ってきたように、主体そのものの位置をあたかもベクトルのような一本の矢印で無限大空間の外部の次元に指し示してくる。このとき、正六面体Dの頂点へと突き出る矢印が実はスピノールである。こうして、スピノールの空間は、この正八面体Cにさらに外接する正六面体Dの頂点としてスライドさせてアナライズすることが可能であり、その空間上の一本の矢印は「わたし」という主体の方向位置を指し示すイデアということになる。

これらのことより、次のような関係を類推することができる

(1)正八面体A………スカラー空間(無人の空間)

(2)正八面体Aに外接する正六面体Bの外接球に内接する正八面体C………ベクトル空間(観察位置の関与)

(3)正八面体Cに外接する正六面体Dの外接球に内接する正八面体E………スピノール空間(主体位置の関与)

(4)正八面体Eに外接する正六面体Fの外接球に内接する正八面体G………テンソル(2階)空間(客観位置の関与)

このように書いてくると、当然、(4)の正八面体Eにさらに外接して肥大化していく空間の無限階層性が見えてくることになるが、実はこの階層性は円環を構成している。スピノールを統括した空間である正八面体Gは最初のスカラー空間である正八面体Aの部分に高次元の射影を通して回帰してくるのだ(この正八面体Gを反核質という)。おそらくこのあたりの領域がスピンネットワークの場所である。この部分のトポロジカルな解説はここでは省くが、重要なことは、このように正八面体と正六面体の内接・外接関係によって無限に拡張されていく空間構造が、この射影ルートを通って何層にもグルグル巻き取られていくシステムがこの空間には存在しているということなのである。

さて、スピノールとはほかでもない。物理学的に言えば電子のことである。いつも言っているように、電子とは主体が認識している知覚球面そのもののことであり。それを無数に持ち合わせた主体の無限集合の空間は4次元空間を通してそのまま物体内部の空間に映り込んできている。えっ?イメージがつかめないって?そんなことはないだろう。以前にも紹介したモノを見つめながらモノの周りを回る回転をもう一度やって見るといい。そのとき、君の視線とモノの中心点と、その遥か先にある無限遠点はすべて一点で同一視されているはずだ。とすれば、次々と回転させていったその視界の中では、知覚球面とモノの中心点はピッタリと一致しているはずである。このときの同一視した全経路をひとまとめにしたものがスピノールであり、これは4次元からの射影直線となっているのだ。言うなれば三次元球面の回転軸の半径分に当たるものである。

ここまでくれば、今度は無数のスピノールが生息する空間をイメージするのはさほど難しくはないことが分かるだろう。世界には無数の主体がいる。僕らが他者と呼ぶものである。モノの周囲に無数の観測者を円環状に配置して、全員一緒に、モノを見つめながら回ってみよう。カゴメの歌でも歌いながらやると、より一層ムードが出る。かぁ〜ごめ、かぁごめ、かぁ〜ごの中のと〜り〜は、いついつ出や〜る♪ときたもんだ。そこに作り出されてくるのは、言うなれば、4次元球体における無数の回転軸である。言うまでもなく、この無数の位相を持つ回転軸の半径部分が遷移していくのがスピノールの回転と呼ばれる運動であり、それは、僕らの感覚から言えば、他者の視座へと認識を変移させていくことの意味となる。このとき起こっている回転に対する対称性が、僕らが客観と呼んでいる概念を裏付ける対称性である。位置の変換、かなわちψ7のトポロジーと言っていいだろう。

こうして、モノ自体を意味する超越的客観性の巣がSU(2)対称性と呼ばれる場所にあることが予想されてくるのである。しかし、もしこれが本当なら大変なことだ。君が今、目の前の球体を客観として見ているのならば、それは3次元球体ではなく、4次元球体ということになってくる。そして、それは「陽子」に見えてくるはずだ。そして、その周りに知覚球面としての電子が存在している。。。すなわち、それは水素原子である。ありゃりゃ。

水素とは進化の方向にある対化が持った力と方向(シリウスファイル)。。。

客体が力で主体が方向。僕らは水素の中にいるのである。

おっと、話がそれてしまった。「ヌース的 6・6・6」だった。

察しのいい君たちはもう僕が何を言いたいか分かるはずだ。下に描いた三重構造の正八面体A・C・E。これがヌース的「6・6・6」である。一つのモノが作り出す三次元。一人の個体が作り出す三次元。そして、人間全体が作り出す三次元。この三つ並びの「6」は、間で暗躍する正六面体構造が見えない限り、決して僕らの意識に上がってくることはない。つまり、スタートの核質の「6」に重畳したまま、それらの差異が見えることはないのだ。だから、核質に生み出された形質は貪欲にそれ以外の「6」も、あたかも自分と同じ「6」のように見せて周囲を浸食していくのである。僕らが空間を三次元と信じて疑わない理由はそこにある。人間の意識は、この「6・6・6」の三位一体ループに支配されている。こういう状況をヌースでは、核質に止められるという意味で「止核(シカク)」という。人間の意識進化を押しとどめている宇宙的スーパーネオコンの抑圧である。

新約のヨハネの黙示録にあるあの有名なフレーズを改めてここに書き出してみよう。

「ここに知恵が必要である。思慮のある者は、獣の数字を解くがよい。その数字とは、人間をさすものである。そして、その数字は666である」(13章18節)

もちろん。この「6・6・6」の封印は、まもなく到来する「7・7・7」によって、すべて解かれることになるだろう。新しい世界風景がもうまもなく見えてくる。それは君たちが想像を絶するものになるはずだ。

1月 25 2007

差異と反復………10

複素平面における実軸と虚軸が作る4方向にそれぞれ3次元球面モドキをかませたわけだが、このことの具体的な意味を説明していこう。

まずは虚軸に自他それぞれの外面としての3次元空間をかました意味だが、理由は極めて単純なものだ。知覚が生まれている奥行き方向は「見えない(虚)」からである。これは虚軸の数学的定義とも実はぴったりと合っている。

今、左右方向に数直線を想定してみよう。数直線全体に「-1」を掛けると、左右のプラスマイナスの符号が反転することが分かる。これは数直線を180度回転させたということに他ならない。ここで「-1」を「i×i」と考えてみよう。すると必然的に数直線にiを掛けるという操作は、90度の回転になることが分かる。「i」を二度掛ければ当然、180度となって「-1」を掛けた状態と同じになる。これらのことを目の前でイメージしてみればいいのだ。90度回転して「虚(見えない)」となるような直線は奥行き方向しかないことはすぐに分かる。知覚が介入してくる方向を虚軸の方向と考えるのがいかに心理的に自然か皆にも感じ取れるのではないだろうか(下図参照)。

まぁ、ここではそういった理由から、「わたし」がモノの周囲を回ったときにできるモノの背景方向にある奥行きが作る3次元空間が常に「モノの背景方向」になる、という意味で一本の虚軸(- i )に代表させているわけだ。これは自己が一つの対象をその周囲全体から認識しているときの背景空間の全体の意味を持つことになる。この空間は次元観察子で言えばψ3であり、無限遠としてのψ3の位置そのものは僕らがマイナスの点電荷と呼んでいるもののことである。一方の(+ i )側の虚軸は、自己から見た他者にとってのモノの背景空間への方向となる(こちらはプラスの電荷の本質)。

自分の意識の働きの中を探してみれば分かると思うが、僕らは他者が見ている空間を想像する能力を持っているはずだ。例えば、モノを挟んで他者と対峙し合ったとき、他者に何が見えているのかおおよそイメージできるだろう。それは、おそらく、「わたし」が見ているモノの裏側と「わたし」の顔と、「わたし」の背後の風景である。今度はその状況のまま、モノを中心に自他ともに180度の対峙関係で回ってみるといい。そのとき他者側の知覚に形作られているモノの背景としての3次元空間がψ*3の意味となる。僕らがこうした空間の有様をイメージできる(他者側の知覚が実際に見えるということではない)ということは、意識構造にはそのカタチが存在しているということでもある。早い話、わたしに見える3次元、あなたに見える3次元空間、そして、また、わたしに見える3次元空間………というように、ここでも意識が空間構造として反復しているのである。ヌース理論ではこの意識の往来を電場の+と−の間の振動の本質的意味と見なす。この反復は複素平面で言えばsin振動(縦軸振動)に当たるものである。ここでの差異は何かと言えば、それはおそらく2つの対峙する客体位置の反復ということになるのだろう。これは3次元空間そのものでもあるのだが、それについても説明しておこう。

客体空間としての内面の反復の方の描像は簡単だと思う。単に、通常の3次元空間のイメージを作り、それが縮んできて、0点で交差し、反転して無限遠まで膨張し、また、そこで反転して、0*点にまで縮んできて………というようなイメージを作ればいい。それが3次元の振動であるということは容易に分かるはずだ。こちらの振動が実軸上の振動(cos振動)に対応している。ただ、問題は、何度も言ってるように、等化を先手に持った意識側にはこの中和側の振動は見えるが、中和側を先手に持ったものには見えない、という点である。人間の顕在意識は中和側だから見えない。ψ4においてはψ1(モノの外部)とψ2(モノの内部)の差異が見えなかったことを思い出そう。これは、モノの内部に空間が同一化させられているということでもあった。この結果、内面側では、ψ4とψ*4も同一化してしまうことになる。つまり、2つの主体からは客体空間側は同一の3次元空間に見えてしまうということだ。より正確に言うと、ψ4-ψ*4は無限小と無限大での2つの空間の連結(これによってS^3を作る)が見えず、単なるR^3としてしか見ることができないということである。このことは、僕らの認識に即して言えば、主体は自他として2つあるのに、客体は1つにしか見えない、ということを意味している。一つのパイを巡る自他における所有闘争の萌芽がすでにここで生まれているわけだ。そう言えば、OCOTはこう言ってたっけ。

磁場とは人間です(シリウスファイル)

このことは実は物理現象上にも明確に現れている。それは電場にプラスマイナスの電荷があるのに対し、磁場にはNやSといった磁荷(モノポール)が存在しないということだ。だから、ヌース理論は次のように予言する。

人間の空間認識に反転認識が生まれればモノポールが発見される。もしくは、モノポールが発見されたときは、人間の空間認識に反転認識が生まれたものと解釈できる。

ヌース的文脈で言えば、モノポールの出現は「進化への顕在化の対化」が生み出された、ということを意味するわけだ。これは、いつも言っている宇宙卵の卵割のことである。このNOOSの発振による反転の顕在化は人間が所持しているモノ概念を木っ端みじんに解体していくことになるだろう(ヌースでは「形質の崩壊」といいます)。いよいよ、脱-表象化の空間領域(モノのイメージが一切存在しない世界)へと人間の意識が上昇を開始するということだ。ヌースの頑張りも多少は関係するだろうが、いずれにしろ、それはあと10年もかからないのではないかと思っている。2013年にくればまさにビンゴ!!なのだが。。おっと、話が横道にそれている。悪いクセだ。話を電磁場の構造に戻そう。。。つづく。

By kohsen • 差異と反復 • 4 • Tags: 差異と反復, 形質, 無限遠