12月 14 2010

ヌーソロジーのワークショップ「元止揚空間の幾何学」

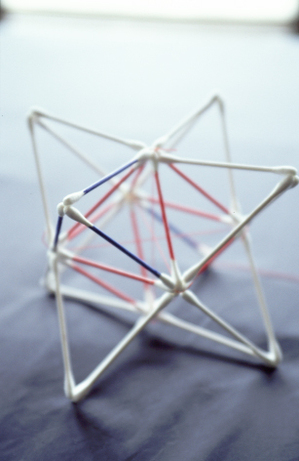

先の11日土曜日は今年最後のヌーソロジーイベントであるNOOS BANQUETを開催した。BANQUETと気どってはみたものの、要は忘年会、飲み会である。しかし、ただ単に宴会だけ開いても面白みに欠けるということで、アペリティフ代わりに簡単なワークショップを行うことに——参加者全員に各々36本の綿棒を配布してケプラーの星型8面体なるものをペーパーセメントを使って工作した。なんのことはない、こんなやつ。

このケプラーの星型8面体なるもの。これはヌーソロジーへの侵入口となる元止揚空間の概念を幾何学的にイメージしていくときにとても重要なツールとなる形象だ。今年行ったレクチャーシリーズでもこの形象についての解説はある程度行ったのだが、やっぱり、今回は参加者の一人一人が自分の手で実際に作ってみてなじめたせいもあるのだろう。同じ解説をしても前回のときとはまるっきり反応が違った。「なるほど、なるほど」といった納得のうなづきが会場のあちこちで確認できて、手を使って考えるという作業の重要性を改めて再確認させられた次第。

さて、元止揚空間というと何とも堅苦しい言葉に聞こえるかもしれないが、これは人間の認識にモノや空間という外在認識、さらにはそれを見ている「わたし」という主体の認識を提供してくる前-経験的、前-主体的な場所性のことを指す。。。やっぱ難しいか(笑)。。こうした空間の構成がアプリオリに設定されているからこそ人間は世界を主観(内在)と客観(外在)に分けて認識し、その認識をベースに自らの自我意識のシステムを形作って行くことができる。極めて現象学っぽい考え方だが、ヌーソロジーにおいてはこのケプラーの星型8面体はいわば人間の意識の発生のための原器のようなものに相当している。ヌースソロジー曼荼羅における「中台八葉院」と言っていいものだ。

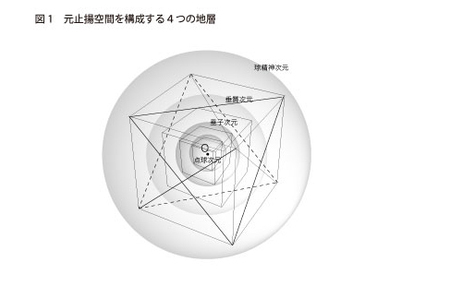

元止揚空間はヌーソロジーの文脈では4段階に地層化されていて、以下のようにカテゴライズされている。

第1階層 ψ1~ψ2 一つのモノの内部性を規定する球空間(物体)の相互反転性

第2階層 ψ3~ψ4 一つのモノの外部性(3次元座標)を規定する球空間の相互反転性

第3階層 ψ5~ψ6 一人の観測者の周囲に広がる球空間(局所時空座標)の相互反転性

第4階層 ψ7~ψ8 無数の観測者の周囲に広がる球空間(時空全体)の相互反転性

ヌーソロジーの文脈ではこれら4つの空間の地層化の骨格を提供しているのがケプラーの星型八面体なのだが、この形象がその内接、外接の反復によって生み出す空間の階層性は同時に磁場、電場、クォーク(u,d)、核子(n,p)といった物理学でいう初期宇宙に生み出されたとされる物質の基礎とも深い関係を持っているのではないかと予想している。

ケプラーの星型8面体自体は上に挙げた写真のように正8面体とそれに外接する正6面体を基本に構造化されているが、それぞれの多面体に外接する球体が第3~4階層であるψ5~ψ6とψ7~ψ8の幾何学的表現になっている。この二つの球体に加えて、これら正6面体と正8面体の内接・外接関係を中心に向けて多重に辿って行くと、この中には破線で示したような4階層の正6面体と正8面体のセットが内包されていることが見えてくる。これら4階層の球空間の構造がそのまま、上述した元止揚空間の4つの階層に相当していると考えてもらえばよい。

ヌーソロジーが用いている次元観察子が意味する次元とはこの図で示されている同心球の多重性で象られている空間の差異の系列のことを指す。つまり、モノの内部の空間とモノの外部の空間は次元が違うし、モノ一つから広がる空間と観測者一人から広がる空間も次元が違う。ここで言っている「次元」とは単なる点、線、面といったユークリッド的な次元概念ではなく、空間の3次元性自体がその内部に含み持っている本性上の差異の系列として考えるといい。

現在の人間の空間認識ではこうした空間に内包された差異が全く考慮されておらず、一括してすべてを4次元時空上で同一化させて見ている。例えば、モノの運動も、観測者の運動も、時空上の単なる物体の運動という観点で一括りにされて把握されているということだ。空間の差異が見えてくればそれらは全く違う性格を持つ運動であることがすぐに分かってくる。客観的な時空上に出現しているモノの知覚を支えている観念は、この図で言えば、ψ8(客観時空)とψ1(主観的モノ)の組み合わせによって構成された「アプリオリの幾何学」から僕らの認識に提供されているものにすぎない。

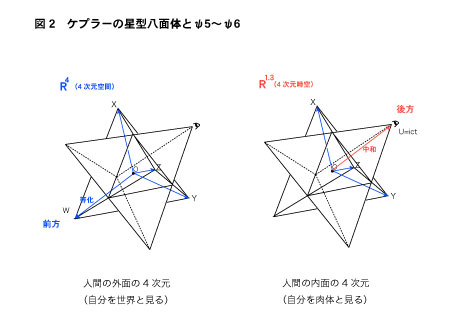

この元止揚空間の構成において、最も基本となる形象は何と言っても正4面体だろう。上に挙げた図を見ても分かるように、正6面体も正8面体も双対の正4面体による相互の交差によって構成されている。ヌーソロジーにおいては正8面体は3次元性のイデアであり、正6面体は4次元性のイデアである。つまり、正8面体の3本の立体対角線を3次元性(x,y,z)の座標軸と見なし、正6面体の立体対角線はそのまま4次元性(x,y,z,w)の座標軸と見なすのだ。そして、これらの空間はすべて「見る-見られる」という関係の中で相互反転した対を持っており、すべて二重化されている。この「見る-見られる」という区別は空間の本性を思考していくためには極めて重要な視座である。通常の僕らの空間認識では、見ることが生起している空間(「人間の外面」と呼ぶ)と見られることが生起している空間(「人間の内面」と呼ぶ)の区別がうまくできていない。認識にはこの両者が不可欠なのだが、一般に前者の空間は無意識の中に沈み込み、後者の空間だけが意識の表面に浮上してきている。

見ることにおいてはその視線は4次元空間上のW軸として働いているが、見られることにおいてはこの4次元の軸は反転させられ、そのままミンコフスキー空間、すなわち4次元時空における時間軸(=ict)として働きを変えられている(下図2参照)。

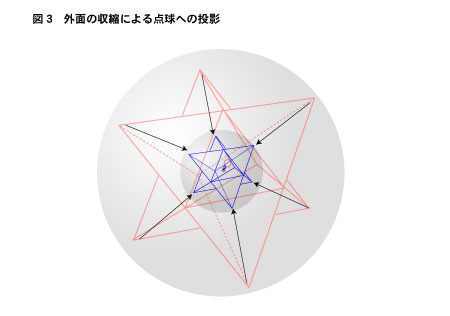

これは哲学的には主体の位置の把握の転倒を意味するものだ。これによって主体は世界の中に投げ込まれる。本来、主体は見ることそのものの只中に位置しているにもかかわらず、見られることによって、あたかも対象の手前に自分がいるかのような錯覚を与えられている。その錯覚によって主体は対象との間に距離概念を措定し、その概念力が同時に持続としての4次元を物理的時間へと変質させてしまっているということだ。収縮としての精神が弛緩としての延長へと変換させられていると言い換えてもいい。一方、本来の主体の場である見ることが生起している空間の方はその奥行きをプランクスケールレベルにまで収縮させており、この元止揚空間において構成されているケプラーの星型8面体をそのままモノ一個を規定する球空間(ψ1~ψ2領域)へと射影する仕組みになっている(下図参照)。つまり、第4階層のψ7~ψ8は既存の幾何学では4次元球面S^4の相互反転性を意味しているのだが、それはそのまま4次元の射影ルート(反転した光速度)によって凝縮化させられ、ψ1~ψ2レベルへと射影されてくるということだ。これによって次元観察子ψ7~ψ8は同じく次元観察子のψ1~ψ2に重畳させられて出現してくるような仕組みを持たされているということになる。ヌーソロジーの文脈の中では、こうした見られる空間の中でしか空間を意識化できない僕らの認識においては、このψ7〜ψ8構造は原子核における陽子と中性子となって観察されることになる(下図3参照)。

このケプラーの星型8面体はスピリチュアルな世界ではマカバと呼ばれている。これは言うまでもなく、ユダヤの古い神秘主義であるメルカバー神秘主義から借用されたものだ。メルカバーは神が宇宙を創造していくときに使用した道具のようなもので、旧約の中でエゼキエルが幻視した「神の乗り物」として出てくる。その本質はヌーソロジー的に言えば、4次元空間の双対性をベースに織り込まれて行く永遠の我と汝の魂の結び目にあると考えている。僕自身は、そろそろ人間もこの戦車に乗り込む時期が迫ってきていると勝手に思っているのだけど、残念ながら、この戦車の車輪は双対なだけに一人で回そうとしても微動だにしない。。。誰かもう一人反対側で回して欲しいよ、ほんと(笑)。

ってなわけで、今回のワークショップでも熱くヌーソロジーが持った空間イメージについて吠えまくったのでありました。

11月 26 2013

Sさんとのツイッター問答 その3——「対象認識と複素平面」

創造空間としてのノマド。シリウスの回廊。グリーンエーテルに満たされた宇宙的葉緑体の内部。どんな形容も可能でしょうが、このヘキサチューブルの内部においては「私はここにいます。(I’m here.)」という応答と「あなたがそこにいてよかった。(I’m glad you’re there.)」という呼びかけの声が此岸と彼岸を挟んで絶えず反復しています。地上では決して不可能とされる「わたし」と「あなた」の等価交換が間断なく起こっている場所なのです。

ヘキサチューブルに示されているヘキサグラムの階層性はヌーソロジーではそのまま次元観察子という概念に対応しています。次元観察子とは人間の無意識構造を象ってる幾何学的な構造体で、一応、ψ1〜2から、ψ3〜4、ψ5〜6、ψ7〜8、ψ9〜10、ψ11〜12、ψ13〜14というように7段階の層空間で構成されます。虹の階梯ですね。まだ明確ではありませんが、これは物理学的には以下のように対応させることができると考えています。

1.時空 Spin(1) = O(1)?

2.光子 Spin(2) = U(1)

3.クォーク(u,d) Spin(3) = SU(2)

4.クォーク(u,d)L,R Spin(4) = SU(2) × SU(2)

5.陽子と中性子? Spin(5) = Sp(2)………SU(3)とはズレがあります

6.電子の参画 Spin(6) = SU(4)

7.クォークとレプトン SU(5)………残念なことにSpin(7)とはなりません

この順番を見ても分かる通り、物質の基盤となる素粒子の世界は時空よりも巨大な空間構造を持っています。しかし、これら光子に始まり、クォークとレプトンを統一的に記述できる場が展開されていく場所は数学的には複素空間と呼ばれている場所ですから、時空(ミンコフスキー空間)とは絶対的な差異を持った場所として考える必要があります。この複素空間における最初の次元が複素1次元空間C、つまり複素平面です。この複素平面を構成する虚軸を奥行き、実軸を幅と見なして素粒子世界の風景を詳細に描写していくのがヌーソロジーの根幹を支えている次元観察子の世界と言っていいと思います。つまりは、ヌーソロジーは現代物理学が自然界の中に実際に見出している高次元構造を一つの設計図と見立て、高次の空間知覚と空間感情の力によって次元上昇の回廊を組み立てる建築術でもあるのです。この建築術は一度ハマると抜け出せなくなるのですが(笑)、ここでは第二階層の光子のイメージについて簡単に説明を加えておきましょう。

対象を見る際、わたしたちの視線は例のピカソの絵のように対象取り囲んでグルグルと回転していると想像して下さい(下図参照)。もちろんこれは意識における潜在的な回転です。こうした回転があるから対象が立体として認識されていると考えてみましょう。虚軸はその定義上、長さを持ちません。ですから、その回転が対象を取り込んでいるかのように感じたとしても、その取り囲みは時空上の出来事ではなく複素平面上での出来事であり、それは物理学に沿って考えれば対象の中心部にごくごく小さく縮んで入り込んでいると考えなくてはならないことになります——対象を包み込んでいるかのように見えるものが、実は対象に包み込まれるものとしてミクロの一点に射影されて入り込んでくる仕組みがわたしたちが経験している空間に隠されているわけです。ただ、このとき、この収縮のイメージを無理矢理、対象の中心部に位置づけようとする必要はありません。そうした衝動は今までのマクロ-ミクロ認識に縛られた思考が提供しているものであって、まだまだ大小感覚に囚われた思考といえます。認識のカタチがたとえ対象の外部を取り巻いているように見えたとしても、この複素平面は奥行きが幅を従属させている空間ですからそれはそのままでミクロ世界となっていると考えれば、それでOKなのです。

つづく

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: SU(2), クォーク, ヘキサチューブル, ミンコフスキー空間, 佐藤博紀, 次元観察子