9月 10 2018

地球の内部にあるほんとうの地球について

まずは、台風21号と北海道胆振東部地震で被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。とともに一日も早い復興をお祈り致します。

………………………

OCOT情報は地震の原因について次のように言う。

地震とは。

総体的な中和を持ったものが変換を起こすときに生み出される力。

火山とは。

変換作用そのもの。噴火とは方向性がないものを方向性があるものに変える力の反映。

(シリウスファイル19921010より)

台風については聞いてはいないが、次のような情報はある。

高気圧とは人間の意識の内面の方向性、

低気圧とは人間の意識の外面の方向性。

ということは、台風とは内面化(物質化)しすぎた意識を外面(精神方向)へと変換する調整のようなものとして解釈できる。実際、台風は「巻き込む」わけだし。

となれば、古来よりの「人心乱れれば、天地乱れる」という言い伝えにも、それなりに根拠があるのだろう。地球と人の心は人知が及ばないところで、何らかの形で繋がっているのだ。

そう言えば、外宇宙にロマンを持つ人たちには誠に申し訳ないのだが、OCOT情報は、人類が地球を飛び立ち、遠い星々に旅する時代なんてものは決してやってこないとも言っていた。外宇宙とはそのすべてが地球の内部の影のようなもので、人類が向かうべきは地球の内部なのだと。

と言って、ここで、一昔前の大衆オカルトが言っていたような「地球空洞説」のようなものをイメージしてもらっては困る。アガルタやシャンバラの本質は物の内部への侵入の意であり、その意識に見えている地球のことを言う。OCOT情報にいう「方向性があるもの」とは、そのような意識の力の意だ。

では、真のシャンバラへの視力はどのようして到来してくるのか——。

そのためには、まずは、世界を「物」の内部に変えないといけない。OCOT情報ではこうした意識領域のことを「付帯質の内面」と呼んでいる。空間を持続として見なす意識が働いている領域だ。奥行きが覚醒した空間と言える(※人間の意識の外面に当たる)。

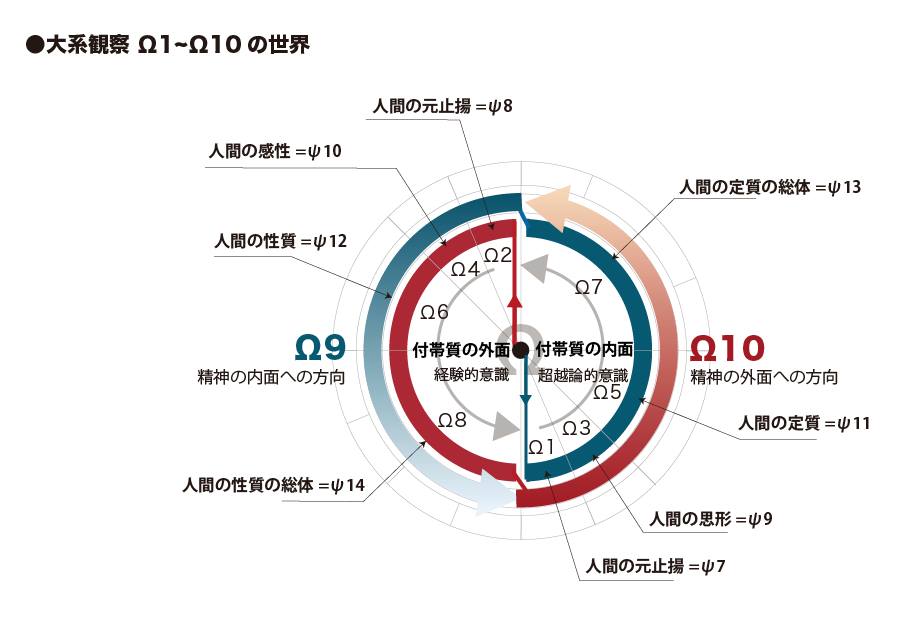

一方、人間の経験的な意識領域の方は「付帯質の外面」だ。こちらが「物」の外部世界(※人間の意識の内面に当たる)。おなじみ、空間を延長として見る意識が働いている領域だ。今の人間は付帯質の外面の意識が先手で働き、付帯質の内面の意識の方は後手に回って潜在化し、外面と内面の間で反復している。要は現象界と潜象界の関係だ(下図参照)。

この付帯質の内面領域で活動しているものは、哲学の言葉で言うなら超越論的意識というものだ。人間の経験的意識を可能にしている経験以前の何か、ということになる。カントに倣って言うなら、私たちの意識に直観、構想力、悟性、理性、判断力、統覚といった諸能力を与えているものということになる。

ヌーソロジーでは、この潜在化した付帯質の内面で超越論的意識の構成を行っているものが素粒子だと考え、その空間構造をわたしたちの認識に引っ張り出そうとしていると思ってもらえばいい。そして、それは付帯質の外面側から見れば、物の内部としか言いようがない世界になっている。

カント以降の哲学は、そのほとんどが、物自体は存在しないと言い切るが、そんなことはないだろう。ここに示すように、経験的なものと超越論的のものの相関性自体が物自体の世界の始まりとしての、素粒子自体のことなのだ。そして、ここが地球の内部への入口になっているのだろうと思う。

ヌーソロジーが「シリウス」と呼んでいるのは、この「付帯質の内面」の世界のことだ。つまりは、ヒトの元止揚空間Ω7〜8(顕在化した次元観察子ψ1〜14の世界)。どうか、科学的宇宙観が入り混じった変な宇宙人話とごっちゃにしないように注意してほしい。

シリウス神話で有名なドゴン族の儀礼において朗唱される神アンマへの感謝の言葉——「アンマはひとつ。それは14の空間。アンマの名を唱えることは空間をひとつに保つこと。アンマの名はすべてのものを保ち守るもの」(M・グリオール、J・ディテルラン『青い狐』より)

ヒトの元止揚空間は「14」の空間からなっている。そして、OCOT情報はこの領域を「次元」と呼んでいる。

12月 3 2018

グリーン・アイド・ソウル

天使が大空を天駆けるとき、

その大きな翼で吹きたてる風。

それがわたしなのだ。

わたしは、西の空に雲を吹き重ねて、

太陽のために紅の寝床を設けるのだ。

夜が明けると、朝陽を粉々に砕いて、

花々の上に、真珠の雨を降らせる。

わたしのため息は香り。

お前の胸を開きなさい。

そうすれば、お前の胸を

幸福ではち切れさせてあげるから。

(『緑の瞳・月影』グスターボ・アドルフォ・ベッケル)

・ノマドの思考

「緑」とスピリチュアリティというと、シリウスの伝説で有名なドゴン神話に登場する精霊ノンモを真っ先に連想するのだが、今回はちょっと開放的なイメージで行ってみようと思う。

たとえば、モンゴルの大草原をイメージしてみるといい。見渡す限りの一面の緑。緩やかな丘陵が優しい曲線を描き、短く生い茂った草が風にそよいで波打ち、遥か遠方にまで広がる大草原。それはさしずめ緑の大海原のようでもある。こうした風景を魂の風景に見立てた哲学者がいる。ジル・ドゥルーズだ。

彼の思考は、ノマド(nomade)の思考と呼ばれる。ノマドとはフランス語で「遊牧民」の意。もともとは、民族学や文化人類学で使われていた言葉なのだが、ドゥルーズはこのノマを、現代人がもったパライノアックな精神性から逃走させるための、新しい鍵概念として用いた。最近、「モダン・ノマド」や「ノマドワーカー」(オフィスではなくスタバなど、オシャレな喫茶店でPCを使って仕事をする人たちの意)なる言葉を聞く人も多いかもしれないが、これらの流行語の由来も、このドゥルーズの「ノマド」にある。

生粋の遊牧民たちは知っての通り、ひとつの場所に定住することなく、そのときそのときの必要性に応じて、住処を転々と変えていく。彼らは、資本主義にがんじがらめにされた私たち日本人と比較すれば、ほぼ「無所有の人々」と呼んでいい存在である。土地を登記し、所有することもない。彼らが住居として使用しているゲルは、、組み立て式でいつでも簡易に移動ができ、とかく役所の書類に縛られて生きている私たちとは、まるで違った世界に生きている。

ドゥルーズはこうした遊牧民たちの生活、文化様式の在り方に、人間の魂の本来あり得べき姿を重ね合わせて思考した。

・神を破棄する

肩書きもなく、年齢、性別もなく、名前もない裸形の自分は、自分をアイデンティファイしているものを一切捨て去ったときに、はじめて本当の自分自身=いまここ=now-hereへと至ることができる。ドゥルーズはこの《いまここ=now-here》をひっくり返して《エレホンErewhon》と呼ぶのを好んだ。あらゆるものが言葉の締め付けから解放され、そこに生きている自分の真の生命の有りざまを目撃したとき、人はようやく自分自身に内在する魂に目覚める。

そして、そこから魂はその内在性のなかで、新しい世界の創造へと向かう――かなりスピリチュアル向きの表現にアレンジをしてはいるものの、ドゥルーズの思考は、このように永遠の魂の存在を賛美するようなアジテーションに満ちている。しかし、ドゥルーズの哲学は決して単なる神秘主義などではない。おそらく、いかなる神秘主義よりも、過激で危険な思想だ。なぜなら、そこでは「神が神であること」さえやめなければならないからだ。

何よりも超越を忌み嫌うドゥルーズは、ユダヤ=キリスト教的な一神教の神を認めない。一者としての神に対するドゥルーズの批判は、殺人ならぬ殺神とも言っていいほど辛辣なものだ。ドゥルーズの思考のなかでは、神との間に交わされたユダヤ的な契約の解除によって、初めて私は「私が私であること」をやめることが可能になる。なぜなら、モーゼが取り交わしたこの契約こそが、近代的な自我としての「私」の身元を保証するものとされるからである。つまりは、自己同一性を担保する本源的な力は、実は「神」に由来するというのだ。

こうした哲学的構想のなかでは、魂が神に恋い焦がれ、再び神のもとに帰還するという、伝統的な形而上学がもったあの一者へのノスタルジーは、微塵も存在しない。むしろ、神は魂の抑圧者となって魂を迫害している存在なのであり、魂を人間の肉体の中に固く閉じ込めている本源力としてイメージされている。だから、魂を解放するには、まずは人間の意識のなかに巣食っている、この同一性の思考の供給者である神を駆逐しなければならない。ドゥルーズはそう考えるのである。

同一性を保証していた神が世界から退去し、ひとたび魂が目覚めると、いままで頑に自己を主張していた「私」は、ものの見事に存在しなくなる。スピリチュアル風にあえて言うなら、「自我の肉体からの解放」がそこで起こるのだ。この同一性の破棄によって、人間のみならず、鉱物、植物、動物、さらには大地、海、夜空にきらめく無数の星々にいたるまで、その境界はすべて取り払われる。世界全体が一つの大草原のように滑らかな空間に変貌し、そこにかつて「私」と呼ばれていた無人称の主体の新しい思考が、ノマドの風となってそよぎだすのだ。

・緑の瞳の魂

人間は、誰もが自我の同一性のなかに生きている。それは、現代のスピリチュアリストたちにおいても大差がない。「自分」探しの旅を決行し、本当の自分とは何かを求める人たちがいる。さらには、その追求の矛先を前世へと向け、「かつての私はどこどこの誰々であったのか」等の輪廻の真実を追求しようとする人たちがいる。

しかし、そこにも「かつての私」という形で、一人称の主体がしぶとく顔をのぞかせている。そうしたものが、どうして魂などと呼べようか。こうした同一性に依拠した魂を思い描いている限り、緑で覆われた広大な内在野の風景は、永遠に出現しては来ない。魂には、「私」などといった一人称は存在しないのである。

魂とは、自らの自我のヴェールをすべて脱ぎ捨てたときに出現する、純粋な精神のことなのだ。ノマドの草原に出よう。そこには無人称の主体としての無垢な眼差しがある。その瞳には、辺り一面に広がる大草原の緑が萌えるように映り込んでいることだろう。まさにグリーンアイドソウル―緑の瞳の魂―と呼んでいいものだ。その眼差しはいままでの「私」の一切を刷新して、新たな創造へのヴィジョンを見つめる惑星=地球の眼差しでもある。

Star People誌 VOL.43より

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ドゥルーズ, ドゴン