5月 2 2014

日本神話に眠るグノーシス的精神

先日の大阪での出版記念講演会では、前振りの「井の頭霊界物語」があまりに受けたので、ついつい調子に乗ってその話に時間を取ったために、本編で紹介しようと思っていた「日本神話における三重構造」の話がほとんどできずじまいに終わってしまいました。翌日開催されたシークレットセミナーでその穴埋めは何とかできましたが、講演会当日に会場に来ていた方々全部にお伝えできたわけでもないので、その話のあらましをここで簡単にまとめておこうと思います。

古神道の神話構造を考える際の基本は「ムスビ」が二つあるということ。これがとても大事です。つまり、「産霊(むすび)」と「締結(むすび)」。ここでいう「産霊」はカミムスビに由来し、「締結」はタカミムスビに由来すると考えるのが自然でしょう。日本神話に登場する国津神と天津神という神々の二系列はここから派生していると考えていいと思います。

そうした前提を設けると、国津神系(スサノオ-ニギハヤヒ)と天津神系(アマテラス-ニニギ)の間の国譲りの物語もまた、この「産霊」と「締結」、どちらが表に出るかという存在の反復の無窮運動の比喩のように感じられます。「締結」の働きはユダヤの一神教的精神と類似しています。つまり、この働きは本霊(もとみたま)と分霊(わけみたま)の間に本霊優位の父性的権力をもたらすということです。一方、「産霊」の働きは「国作り=創造」のことでもありますから、多神教的精神の母胎となっているものであり、本霊の支配下に置かれていた分霊を本霊そのものから引き離し、本霊の刷新をはかるためにもたらされているものだと考えられます。その意味で言えば、日本人の精神に内在するグノーシス的衝動は国津神系の霊性の中に働いているということが言えます。

しかし、日本の古代の精神史はそう単純なものではありません。ここにはおそらくユダヤ的精神の二重構造も重なり合っていると思われます。ここでいうユダヤ的精神の二重構造というのは北イスラエル王国と南ユダ王国、それぞれの末裔たちが持った二つの互いに異なる霊的感受性の意味です。

歴史を見ると、モーゼが率いて出エジプトを果たしたヘブライの民たちは紀元前10世紀頃にようやく統一され、カナンの地にイスラエル王国を建国します。しかし、同じく紀元前800年頃に、政治的闘争に拠り、北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂します。ダビデ-ソロモン王のもとにどうにか一つにまとまっていた12支族が北の10支族と南の2支族へと分裂するのです(この分裂には当然、霊的分裂の意味が込められていると考えられます)。

北イスラエル王国が先にアッシリアに滅ぼされ10支族は離散します。おそらくその中の一部の民たちが長い年月をかけてシルクロードを横断し、朝鮮半島から日本列島へと辿り着いたのてしょう。上陸は主に出雲や宗像から為されのだと思います。彼らはヘブライ人でありながら実はモーゼの信仰者ではありません。おそらくグノーシス系の霊統を持っていたことが予想されるのです。というのも、王国が滅びる以前、北イスラエルの王都サマリアでは「黄金の子牛像」が祭られていたと言われているからです。モーゼが偶像崇拝をどれほど嫌っていたかは皆さんも旧約聖書の「十戒」の話でよくご存知でしょう。つまり、古代ユダヤ人というのは一神教で一枚岩となった集団ではないのです。

シークレット・セミナーではここにフロイトの「モーゼ暗殺説」を織り交ぜながら、このヘブライ人内部における「産霊派」と「締結派」の内部抗争の話もしました。

北イスラエル王国のユダヤ人たちの末裔が持った宗教観が、当時の日本の縄文時代の精神性とウマが合うのは簡単に予想がつきます。多神教的ですから、さほどの摩擦もなく、おそらくスムーズに土着の縄文人たちと混じり合い、様々な建築術や航海術といった様々な知識を伝えながら、一緒に国津神支配の原日本を作り上げていったと思われます。

さて、一方のユダ王国の方はモーゼ由来の一神教的精神を頑なに保持していたと思われます。こちらの王都はエルサレムです。しかし、ユダ王国も北イスラエル王国とは約130年のタイムラグを持って新バビロニアに滅されます。多くはバビロンに連れていかれて捕囚の身となり、逃れた人々は離散し、その一部は東方へと向かったのではないかと考えられています。おそらく、この後続隊は主に南ルートを辿って鹿児島や熊本辺りに上陸し、遅れて日本にやってきたのでしょう。熊本には河陰(カイン)村や矢部(ヤベ)村、その他、ヘブライ由来と呼ばれる地名が隣接して存在し、奥まった宮崎との県境には例のニニギノミコトの天孫降臨で有名な高千穂岳があります。おそらく、ニニギノミコトの末裔たちは日向(ヒムカ)から四国へと渡り、四国を横断し、そこから大和へと東征を行っていったのでしょう。

そして、スサノオ→オオクニヌシ→ニギハヤヒ→ナガスネヒコという国津神系の古代ヘプライ-縄文連合の勢力とアマテラス→ニニギノミコト→神武という天津神系の後続隊のヘブライの2支族が持った勢力とのせめぎ合いが日本で起こった。。つまり、日本神話における国津神系と天津神系の国譲りをめぐる戦いには、古代イスラエル王国の分裂の一つの原因となった、一神教的思考VS多神教的思考の争いが重ね合わされている可能性がある、ということです。

あとは皆さん、ご存知の通り、この勢力争いはニギハヤヒが神武に国を譲ることによって、神武が天皇に即位し、ここに大和という現在の日本国の原型が誕生します。つまり、国津神系が持った古代ヘブライ-縄文連合のグノーシス的霊性は古代ヘブライの2支族が持った一神教的霊性の支配を受けたまま今日にまで至っているという流れです。

* * *

さて、わたしたち日本人の進むべき未来とは一体どの方向にあるのか——2013年を過ぎた今、存在論的レベルから再考する時代がやってきているように思うのは僕だけでしょうか。まぁ、今日した話はあくまでもエイプリルフールの話ではあるのですが。。えっ、エイプリルフールの話の方が本当っぽいだって?………当たり前です。ヌースは「反転」なのですから(笑)

(以上の話はOCOT情報にある「三種の神器」情報から、僕が推理によって勝手に組み立てたものです。あしからず。)

5月 7 2014

新しきロゴスのイマージュ

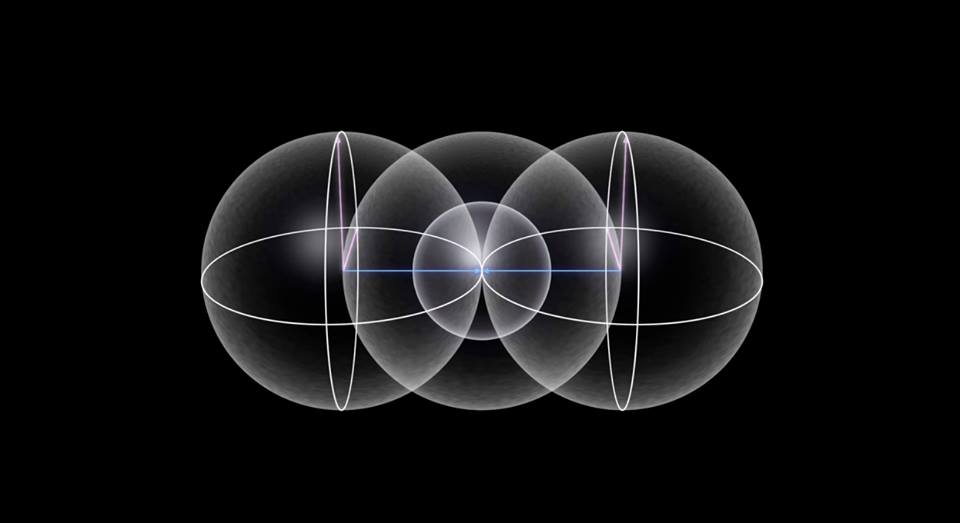

思考(ロゴス)が存在を超え出て新しい無限を切り開いていくとき、思考はそこで初めて魂(プシュケー)と出会うことになる。そして思考は、そこで初めてこの女なるものとの間にエロス的関係を持てるようになり、ヌースへと変身を果たす。これが古代のグノーシス者の一部が感じ取っていたロゴス(思考=種子)とプシュケー(魂=子宮)、そしてヌース(能動知性=胎児)の関係性である。

ここで展開しているロゴスのイメージは現代哲学を軽く凌駕している。このロゴスはもちろんキリスト教が言うような「受肉したロゴス」のことではない。あえて言うならば、イエスと同時代にアレキサンドリアにいたフィロンによる「切断者としてのロゴス」のイメージに近い。

「切断者としてのロゴス」というのは、言うなれば、ロゴスに抗って運動するロゴスのことである。思考に抗って思考自体を切断する思考……とでも言おうか。だから、この切断によって起こる分離はハイデガーの言う存在者と存在との差異に似てなくもないが、もっとデカイ。存在者を含んだ存在と、それを超え出ていくものとの差異ということにでもなろうか。

永遠の時間を一つの存在だとするならば、この「切断者としてのロゴス」とは、その永遠性さえをも超えて行こうとする一つの無限による無限運動と呼ぶことができる。要は、存在を丸ごと差異化させるような運動だ。そして、そこに存在の刷新を呼び込むこと。「創造とは分離から始まる」のである。

こうした思考には一者は存在しない。というのも、普通、一者とは分離ではなく統合を行うものと考えられているからだ。だから、フィロンは「1」ではなく、「2」を始まりの数にした。

さて、わたしたちの今現在の世界を覗いてみよう。「2」は二元性という言葉に代表されるように対立の数と見なされている。善と悪、光と影、わたしとあなた、男と女etc。どこを覗いてもそこには「二なるもの」における対立の乱交状態があるかのように囁かれ、「2」は常に悪者として糾弾されているかのようだ。

しかし、わたしたちの世界にほんとうに「二なるもの」が生まれているのだろうか? それは実のところ「一なるもの」が自らの支配を隠蔽するために流したデマとも言えるのではないか。

古代のプラトン主義者たちが考えたように、存在がもし一者であるのならば、その一者は「1」の観念として当然、個物の中にも影を落としている。一つのモノであれ、一匹の動物であれ、一人の人間であれだ。つまり、一人の人間にも厳然と一者が宿っているのである。それはわたしたちが「自我」と呼んでいるものにほかならない。

そして、知っての通り、この自我はどうあがいても自分の世界の中でしか生きられない。たとえわたしたちが万物の中にあらゆる二元性がうごめいているのを目撃したとしても、この2元性はこの閉じた一元性、つまり自我の中でうごめいている「2」にすぎず、それはつまり「1」の中の「2」、同一性に従属した差異の範疇でしかないのだ。

ここで「切断者としてのロゴス」が意図することが明確になってこよう。つまり、存在=一者に憑依された存在者としての人間=自我が、存在を乗り越えていくときに見出す超-存在、つまり、存在を切断する新たなる存在の芽、それが切断者としてのロゴスのことなのだ。となれば、存在の連続性を担保しているのは一者としての神などではなく、この二なるものとしての天使性と言ったほうがいい。

であるのならば、わたしたちが自然の中に見る生命の連続性の中にも、この無窮の無限運動の切り開きをイメージしなくてはならない。一つの種子から一つの樹木が生まれることも、一匹の動物から一匹の動物が生まれることも、そして一人の人間から一人の人間が生まれることも、一重に存在を超え出ていこうとする「一なるもの」からの切断力の現れでもあるのだ。

ドゥルーズを持ち出すまでもなく、おそらく、今、世界に必要なのは、それそのものにおける差異である。「1」という存在に閉じ込められた世界に「2」を到来させなくてはならない。そして、そのときに初めて、わたしはほんとうのわたしとなってとほんとうのあなたを世界の中に迎え入れることができるのだ。

そのとき、ロゴスとしての男ありき、プシュケーとしての女ありき、そして新しい生命としてのヌースありき、と考えた古代のグノーシス者たちの存在世界に対するイメージをわたしたちは真に理解するに違いない。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: グノーシス, ドゥルーズ, ハイデガー, プラトン, ロゴス