3月 7 2014

シリウスファイル解説 2

前々回の解説から調子に乗って続けます。今回もできるだけ平易な言葉での解説にトライしてみます。

コ : 重水素とはなんですか。

オ : 人間の意識に内面性を持った位置を送りだすための中和の力だと思います。位置を見るための元止揚のようなもの。

【解説】

重水素とは化学的には陽子(+)、中性子(0)、電子(−)が各一個づつで構成された原子のことを言います(カッコ内は電荷)。OCOT情報に拠れば、これら3つの粒子が揃っている状態が人間の無意識構造の基本的なカタチだと言います。

「人間の意識に内面性を持った位置を送り出す」というのは、前回もお話したように、心(新たな創造空間)の方向を忘れないようにさせる、という意味です。彼らがいう「位置」とは、時空上の位置などといったものではなく、精神の位置、純粋持続の位置、「永遠」の位置のことだと思って下さい。中性子とはそれを感じ取っているものだと考えると分かりやすいかもしれません。人間が心と呼んでいるもののことです。

世界が存在し、そして心が存在する。OCOTが言うには、人間の心とは世界自身が生み出している新たな精神の方向性のようなものなのです。そして、この心が目覚めたとき心は新たな精神へと生まれ変わり、新たな物質世界を創造していきます。その意味で、人間とはオリオン(創造の精神)の心のことだとOCOT情報は言っています。

コ : 三重水素とはなんですか。

オ : 中和の交差を行い、その交差がまた内面を作り出したものの現れではないですか。

【解説】

三重水素は化学的には重水素にさらに余分に中性子が一個くっついたものです。これは単純に言うと、自己が他者側の心の次元を余分に取り込んだところの無意識構造に当たります。「他者側の心を取り込む」というと、一見、よさげに聞こえまずが、これは「他者側の進化の方向性に自我が巻き込まれる」といったような意味を持っており、意識の働きとしてはあまりいいものではありません。しかし、人間の意識発達のプロセスはこうした構造を通過していかなくてはなりません。火の受難の場。

コ : 太陽の核融合とは意識としては何が起こっているのですか。

オ : 中和の交差が内面に位置を作り出している状態。それが人間の意識に反映されているのです。中和の交差とは対化を生み出すことすべて。位置の等換と同じ意味ですが、内面から見たときが中和の交差。

【解説】

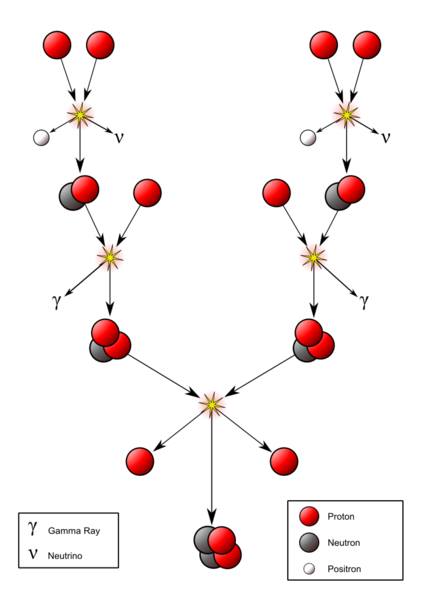

科学では太陽の核融合はpp反応と呼ばれており、陽子対(ペア)同士がぶつかり合い最終的にヘリウム原子核へと変換される反応の連続性のことを言います。すべてプラズマ状態(電子が剥奪された状態)です。「中和の交差」とは自己と他者の基本的な無意識構造が互いに交差を起こすことを意味しており、このことをOCOTは「同一化」とも言います。自他双方の精神(陽子)が自他双方から結合し、そうやって生み出された二つの結合がさらに結合しようとする(図参照)。。これは自己における自他の精神構造の二重化のようなもので、この二重化が最終的に人間の意識を個体化させていきます。つまり、「わたしとは一人の他者である(ランボー)」かのようにわたしの中で思わせてくるのです。ここに生まれてくるのがコギト、ちなわち、理性的な生き物としての近代的自我です。太陽とはその意味で自我の無意識構造のすべてが反映されているものということになります。OCOT情報では「人間の精神核」とも呼ばれています。

「中和の交差とは対化を生み出すことすべて」というのは、「表相の対化」の顕在化を生み出すまでの無意識におけるプロセスの全体性という意味だろうと考えてます。「表相の対化」とは自他が経験している表象を支えている次元のことです。ヌーソロジーの空間構造論が理解できてくるとその仕組みがかなりはっきりしてきますが、「表相の対化」の顕在化のプロセスまで無意識構造が進んでくると、空間認識の中に遠近法が出現してきます。モノの手前にいる観測者の視点とモノの背景側にある無限遠点(消失点と呼ばれます)とが、頑なな結合関係を作り出してくるのです。この関係性は自他の間では捩じれて構造化されていて、無意識構造の全体性を双方から結んで締めつけています。これは表象と自我が深く結びついていることを意味しています。別なところで、OCOTは「太陽とは表相が送り出されるところ」とも言っています。人間の「見る」という行為、言い換えれば目の力は太陽の力でもあるということです。

コ : 生命体が炭素を中心に構成されているのはなぜですか。

オ : それは生命が次元進化の反映として生み出されているからですが、中和の交差が多くのものを作り出すためには必要だからです。中和とは自己と他者を生み出すための重畳した部分。

【解説】

この部分はまだよく分かりません。ただ、OCOT情報では原子番号は人間の意識が覚醒を起こしたときに、そこで顕在化していく次元の方向性の数に対応していると伝えてきています。この「次元の方向性の数」の序数がヌーソロジーが次元観察子と呼んでいるものです。ですから原子番号6番の炭素=Cは次元観察子ψ6に対応していることになります。この観察子は人間の自我の基盤となる位置、つまり、肉体の位置を空間の中に支えている力となります。鏡像性のことです。

コ : 水とは何ですか。

オ : 中性質は表相を内面から生み出します。水とは表相によって変えられたものを内面に生み出します。人間の意識が人間を観察し調整しているところ。

【解説】

水は皆さんもご存知のように、化学式で書くとH20、つまり水素原子2つと酸素原子1つでできています。そして、水は活動するときにはH+とOH-という形で電離して働きます。水素原子は原子番号1、そして酸素原子は原子番号8です。これらの番号を先ほどと同じように次元観察子の番号と対応させると、水は二つのψ1の次元と一つのψ8の次元の結合によって構成されたものであると考えることができます。ψ1はモノを象っている空間に対応し、ψ8はψ6の複数化した空間で、無数の肉体が存在させられている空間、つまり、客観的空間に対応しています。

このイメージをH2O→H+とOH-に重ねると、H+が他者が見ているモノで、OH-が自己が見ているモノに対応してきます。つまり、客観的な空間に置かれたモノを自己側と他者側のの知覚に振り分けている状態と言えると思います。H20の状態が、他者が知覚しているモノと自己が知覚しているモノとが一体化した状態、つまり、客観的モノを支えている次元と言えるでしょう。しかし、客観的モノというのは自己にも他者にも知覚できるものではありませんから、これは「言語=名に相当する」の構成を意味することになります。要するに、水とは言語とそこから分離していく自他の知覚を調整している力の投影なのです。ここで「人間の意識」と書かれているのが自己側であり、「人間」と書かれているのが他者のことです。水は自己と他者の間の意識境界を作っているものとも言えるわけです。

自然界は水の活動で支えられていると言っても過言じゃないですよね。自然の奥底ではこのように人間における自己と他者の語らいが常に行われている、とOCOT情報は伝えてきています。

※中性質は表相を内面から生み出す→OH-のこと。酸素とは中性質の総体を意味しています。

7月 1 2014

今日は哲学の話です

GWは中世哲学の世界に浸っていた。坂部恵の『ヨーロッパ精神史入門』、山内志朗『普遍論争』、八木雄二『天使はなぜ堕落するのか』。この三冊でヨーロッパの中世の思想がどういうものであったか、そのアウトラインがおおよそ分かった感じがした。いずれも良書なので関心がある方は是非、読まれてみるといいです。

ヨーロッパの中世というのはキリスト教のせいでむっちゃ暗〜い時代だったかのように思われているのだけど、三冊の本を通読してみて、天使的思考が死滅した現代という時代の方がよほど暗い時代ではないのか、という想いがよぎった。

ここでいう天使的思考というのは存在の円環の思考のことと言ってもいい。神と人間の間には天使という媒介を通じて一つの反復がある、という存在論的思考のことだ。こうした思考は現代ではごく一部の哲学者の仕事の中にしか見られなくなった。代表的なラインはニーチェ→ハイデガー→ドゥルーズという系譜。哲学の言葉でいう「存在論的差異」をめぐる思考というやつだ。「存在論的差異」というこのいかめしい用語は、OCOT情報がいうところの「人間の外面の顕在化」に相当している。

存在論的差異。。とても難解な言葉に聞こえるかもしれないが、これは一言でいえば「あるもの」と「あること」の違いのことをいう。「あるもの」とは、たとえば「ここに茶碗がある、本がある、財布がある」というように、この世界に満ちあふれている多種多様な無数のモノのことをいう。一方で、これら無数のモノは「ある」という意味においては共通しており、つねに「ある」という一つの状態を指しているのがわかる。このように「ある」というかたちで一つに統一されている諸事物の状態のことを哲学者たちは「存在の一義性」と言ったりもする。

我はありてあるものなり(エフイェ アシェル エフイェ)——というユダヤの神名が示す通り、「あること」における一義性は一者としての神と言い換えてもいいような何かだ。一者なる神は存在(あること)のこの一義性として世界に出現しており、あるものたちの差異を多義性として従えている。つまり、あるものたちが持った様々な差異は、「ある=存在する」という同一性のもとに従属した差異でしかないということ。

では、この「あること」の一義的はいかにして「あるもの」の多義性をそのうちに含むようになったのか——これは神がいかにして世界を創造したのかという問い立てに等しいものだが、ニーチェ、ハイデガーの思考の系譜を持つドゥルーズの問題設定もここにある。

そこでドゥルーズは次のように考えるのだ。「ある」ということの同一性に従属しない差異がある。つまり「あること自体に対する差異」である。この差異について思考することが存在論的差異の思考というものだと考えていい。

この思考は存在そのものに対する差異を思考するのであるから、当然のことながら「あること=一者」から逃れる思考ということになる。そして、ドゥルーズはここに生まれてくる差異を「なること」、つまり、生成=創造として考える。ここはむちゃくちゃスリリングなところ。つまり、創造とは存在という同一性に従属する諸々の差異についての思考ではなく、存在そのものから逃れる差異を作り出すことによって初めて達成されるということだ。

ここには、ヌーソロジーと同じ「反転」のひらめきがある。存在とはあるものすべてをその内部に包括し、あるものすべての差異をその中に従属させているのであるから、いわばこの上なく最大のものだ。しかし、その最大としての存在に対する差異が、翻って今度は存在に従属する最も極小の差異となる——ドゥルーズが展開している差異の思考はそうした性格を持っている。

さて、存在に対する差異とは何だろう。ハイデガーはそれを僕たち人間の存在の在り方だと考えた。人間は確かに「あること」の範疇だ。しかし、「あること」はすべて人間を通して現れてくるものでもある。ということは、人間とは「あること」を半ば超え出ている存在とも言える。「あること」に対するこうした人間が持った差異をここでは「いること」と言い換えてもいいかもしれない。観察されるものは「あるものとしてある」が、観察する人間は「いるものとしている」のだ。このように「あるもの」とは差異を持った人間という存在の在り方をハイデガーは「現存在」と呼んでいる。「いるもの」はもはや単なる存在者ではなく存在の一部を為しているということだ。

現代人の世界観からすれば、さすが哲学者というのは深遠な考え方をするものだと思うかもしれない。しかし、このような考え方の基礎は実は中世哲学では半ば常識だったと言っていい。というのも、中世では人間の個体というものが天使の最低種と見なされていたからだ。神は宇宙を光の流出において生み出した。そして、その流出の流れの最下部に位置しているのが人間であり、人間はそこから光を再び上昇させ、神のもとに環帰する。人間は存在世界全体における光の反射板の役割を担っているのである。

こうした裏事情が見えてくると、ニーチェもハイデガーもドゥルーズも取り立てて難解には感じなくなる。「あること」からの離脱。それが人間が本来、存在する意味だということを彼らは確信して、それを哲学の使命だと考えているということだ。

「いること」が「あること」の勢力から逃れ、「あること」から離脱するとき、それは「なること」へと変身を果たす。そして「なること」の始まりは次なる「あること」の中においては最も微小となる「あるもの」として立ち現れてくることになる。何と美しい思考だろう。僕がOCOT情報の中に目撃した思考も、また彼らの思考と全く同じこのような「対称性の美」だった。

「なること」の思考は「あること」ではなく「いること」から始めなくてはならない。その思考が立ち上がる場が僕がいつも言っている「奥行き」であることは言うまでもない。奥行きは「いること」を保証している時空(あること)との差異であり、それは時空の内部においては最も微小な部分にあたかも「あるもの」のようにして息づいている。それが素粒子というものである。

巨大な差異の波が押し寄せてきている。反復不可能な反復の波が押し寄せてきている。OCOT情報はこのことを「まもなくオリオンが方向を回転させる」と表現していた。幅の世界の終わりのあとに奥行きの時代がやってくる。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: OCOT情報, オリオン, ドゥルーズ, ニーチェ, ハイデガー