7月 3 2006

アクアフラット、再び

前回のブログの内容を踏まえて言えば、ヌース理論は水面下からの上昇を訴えかけている。水面そのものが3次元の空間性であるとするならば、その深さ方向が実時間、高さ方向が虚時間ということになるだろう。ここでの高さ/深さとは4次元を表しているからである。

前回のブログの内容を踏まえて言えば、ヌース理論は水面下からの上昇を訴えかけている。水面そのものが3次元の空間性であるとするならば、その深さ方向が実時間、高さ方向が虚時間ということになるだろう。ここでの高さ/深さとは4次元を表しているからである。

実時間は沈んだ認識の産物である。水の中に魂が沈められているわけだ。ヨルダン川での洗礼である。洗礼は受難でもある。このとき、魂を沈めるための錘の役割を果たすのが君の頭部である。その意味で、君の頭部のことをアンカーヘッドと呼ぶことにしよう。僕らが時空と呼んでいるものは、このアンカーヘッド側に想定されている空間の深さのことである。端的に言うと、世界の後ろへの広がりとして想像されているものが時空なのだ。この深さは自我とともに存在し、自我はこの仄暗い水の中で固い鱗をつけ、魚のようにかろうじてエラ呼吸をしながら泳ぎ回っている。思う存分、呼吸ができない息苦しさを君は感じているはずだ。

他者の眼差しによって想像的なものとして作り出されているこのアンカーヘッドを切り落とし、水上の音楽が聞こえる位置にまで浮上すること——自分の主体としての位置をモノの手前側から、モノの背後に見えている空間側へと変え、鏡像から他者にとっての鏡そのものへと変身すること。ヌースではこうした主体位置の方向転換を「位置の交換」と呼ぶ。いつも言ってるように、視野空間そのものに自分の位置を見い出すことができれば、この交換作業は完遂されたことになる。

この感覚が今ひとつ分からなければ、例によって、グルリと自分自身で自転してみるといい。そこで意識されている前と後ろ。前は常に光に満たされているが、後ろは常に闇に閉ざされている。自我とは、他者から見られている主体像という意味において、つねに、この闇の中の住人なのである。実は、すべての物質現象は、この闇の空間の中で概念化され、記述されている。つまり、それはすべて見えない世界に関する記述なのだ。——このことは一体何を意味するのか?——つまり、客体=物質は、一般に考えられているような「見えるもの」ではない、ということである。それらは言語が作り出した幻像なのだ。言語によって不在があたかも在であるかのように偽装されている。その代償として真の在は隠蔽される。隠蔽された真の在とは、知覚像そのものとしての主体である。何と巧妙な罠だろうか。

具体例を出そう。たとえば、科学者たちは、アンドロメダ星雲までの距離は百万光年だという。そして、僕らが見ているその姿は百万年前の姿であると。実際に見えるアンドロメダ星雲は前の空間で見ているものだ。前では奥行きはすべて同一視されている。つまり、それとの距離はゼロである。距離がゼロであれば、時間も経過してはいない。となれば、アンドロメダからの光は百万年前のものなどではなく、「今」の光のはずである。それが百万年前という有りもしないものへと言い換えられる。もちろん、ここで「今」と言ったのは、物理学がいう点時刻0という意味ではない。「今」とは点時刻ゼロの中にある、実在が擁する永遠の広がりのことである。いつでも今、の「今」のことだ。

例えば、昔のことを思い出してみよう。昔のことを記憶として思い出しているのは「今」である。僕らは「今」以外の場所から過去を想起できない。未来に関しても事情は同じだ。将来に思いを馳せているのも「今」である。その意味で、過去、未来もやはり「現在」にある。こうした過去、未来を包含する「生ける現在」に主体としてのわたしが位置していることは明らかだ。そうした主体の位置をこの現象世界で空間的に指し示すことが、「位置の交換」に当たると考えてもらえばよい。それは、何度もいうように、視野空間の位置、つまり無限遠としかいいようのない場所なき場所である。

この新種の場所について、物理学的に納得されたい方は次のような思考実験を行い、その様子を数学的に表してみるといい。

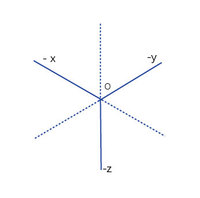

まずはアンカーヘッドを取り去り、純粋に目の前の物体を見る。いや、「〜を見る」という表現にアンカーヘッドの影響を感じるなら、「〜として居る」という表現でもいい。とにかく、視野上に剥き出しのモノに自分を重ね合わせてみるのだ。そして、その中心点に原点Oを想像し、そこから前方に広がるx.y,zの三次元の広がりを等角写像として想像する(上図参照)。ここでは方向が反転しているという意味で、故意にx.y,zそれぞれの方向に「−」の符号をつけておくことにしよう(これは量子化のための伏線でもある)。このとき、奥行き方向にある距離空間(の2乗)は、距離をuとすると、

u^2=(-x)^2 + (-y)^2 + (-z)^2

として表される。結局のところ、マイナス符号は消えて、u^2=x^2+y^2+z^2となるが、ここではマイナスの消失をことさら問題としないことにしよう。

さて、視野空間上ではこのu^2は0点と同一視されている。u^2のこの点0との同一視をu^2からu^2の減算、つまり、u^2 − u^2と考えてみよう。すると、上の式は、

u^2 − u^2 = x^2 + y^2 + z^2 − u^2=0

となるのが分かる。何のことはない。これは、光を4次元のベクトルで表した式である。つまり、この式は、僕らの視野空間の在り方自体が「光」のベクトルである、ということを暗に表している式なのだ。そこでは、当然のことながら、奥行きが同一視されることによって、距離空間が相殺された形で光速度状態として現れる。つまり、「位置の交換」とは観測者を光に変身させることであり、観測者自らが光速度状態に入ることを意味するのである。僕らが光自身に変身したとすれば、もはや光は対象ではありえない。光が対象でなくなるということは、僕らは見えるもの(同一化)すべてから解放されるということである。ここに差異の思考空間が出現するのだ。

さて、この等角写像で表された3次元空間を存在の水平面(ヌースでは「アクアフラット」と言います)として見ると、光というのが物質と精神の境界面であることが分かってくる。精神を僕らの真の身体性とするならば、光とは精神の皮膚に相当するものなのだ。4次元時空の中にしか自分の居場所を発見できない僕らは、この皮膚を内側から突き破り、水中に夥しい出血を続けている。膨張する宇宙、エントロピー、一方向にしか進まない時間の矢、重力、そして、そこで衝突している二つの自我。それらはすべてこの出血に起源を持つ、女なるもの=精神が患った「人間」という名の病である。

この病には二つの代表的な症状が見られる。一つは精神を言語化することのできないロゴス、もう一つは、精神の言語化を拒否するパトスという症状である。分かりやすく科学と宗教と言ってもよい。そのどちらもが不妊の原因となるものだ。この病を癒すためには、まずは亡き父のファルスによって破られた女なるものの処女膜を再生することが必要なのだ。「位置の交換」とはそうした再生のための施術である。処女膜を再生し、物質をマリア・マテリアに変える必要がある。そうして、初めて、精神を言語化できる真のエロス=ロゴスを出現させることができる。そうしたロゴスのことを、改めて受肉するロゴス=イエス・キリストと呼ぼう。原始キリスト教が言い伝える、あの「ヴェサイカ・ピシス」の形をもう一度思い出すといい。そこには、含まれるものと含むものの一致、すなわち、0と∞の一致の形がある。それは、その呼び名通り、長い間、水中をさまよっていた「魚たちの浮き袋」となるものだ。

「位置の交換」………ψ3。幼きイエスの産声。君にはこの声が聞こえるか?

7月 7 2006

光のサルベージ

前々回、「アクアフラット、再び」のところで例に出した”奥行きの一点同一化”について引き続き書いてみる。

そこでは無限遠が無限小と一致していることが素朴ながらも直観的に見てとれた。その描像からは点と直線は全く区別がつかないということが分かるだろう。僕らが広大な広がりとして概念化している3次元空間にしても大して事情は変わらない。嘘だと思うならば、対象の中心点を想定して、そこを中心にその0点が常に見えるように君も回転してみるといい。中心点0の背後に想定される無限遠は常に0点と同一視されることがすぐに分かるはずだ。内面意識に慣れ親しんだ僕らには即座には理解しがたいことかもしれないが、このことは、僕らの知覚に映し出されている無限遠の球面の内壁は無限小の球面の内壁に相等しいということを意味している。つまり、光そのものへと変身した外面知覚においては、「モノの外部も内部も同じ場所」なのである。ここに現れるのがヌース流4次元知覚である。

無限大=無限小、無限小=無限大、こうした領域の抉り出しのことを僕は「微分化」と呼んでみたい。かのドゥルーズも知覚の強度が生起している場所のことを〈微分化-差異化〉と呼んでいたが、これは全く正しい。ヌースの考え方からすれば、知覚は網膜でも視覚中枢でもなく、光子や電子という微粒子領域そのもので起こっているのだ。アンカーヘッドを切除して光に変身するということは、知覚野をミクロ世界へと接続させるにことよって、真の主体の位置を対象の中心点に移動させるということであり、そのとき、三次元意識の中でモノを挟んで向かい合っていると想像されていた自己と他者との位置関係は一気に反転し、互いに背中合わせの自他となって、モノの内部へと移動するということなのである。こうした主体の認識の変更をヌースでは「位置の等化=ψ5」という。つまり、天球面が対象の内壁と全く同じものに見えてくれば、位置の等化は完了となる。ドゥルーズの〈微分化-差異化〉の概念は、ベルクソンが唱えた差異、すなわち純粋持続の概念から来ているが、実際、当のベルクソンも次のように言っている。

「われわれが対象を知覚するのはわれわれの内ではなく対象の内においてである。」(『思想と動くもの』)

ただ、ベルクソンは唐突にそう書いているだけで、その理由をつまびらかにはしていない。ドゥルーズにしても同じだ。差異化の位置は確かにミクロの微粒子にあるとは書いているが、明確なロジックがあるわけではない。外面知覚がこうして幾何学的に描像されてくれば、それは知覚的事実としてイメージされてくる。このように無限大=無限小が、知覚から実際に抽出され概念化されてくることが、ヌースが「人間の外面の顕在化」と呼ぶ出来事なのである。哲学は潜在的な外面の位置を生の現場や、実在、実存という言葉で語ってはきたが、それがどこにあるか、その場所をはっきりとは示しきれなかった。それは、モノの中の無限小領域にある。世界は素粒子世界の内部にあるのだ。

さて、恣意的に話を進めよう。僕が観測者の視線とは虚軸である、と言ったことを思い出して欲しい。この微分の考察に視線虚軸説を加味すると、面白い接続が想像されてくる。外面の獲得を位置の微分化δ/δxと考え、モノの背後の奥行き方向に想像された線分を「− i」とすると、前々回、「水」の字形で示したアクアフラット上のx,yzという座標系は、それぞれ(- i・δ/δx、- i・δ/δy、- i・δ/δz)と表記できることになる。

はて、これは何かに似ていないか?そう、実は、物理学が量子力学において使用する量子化された運動量と極めて似てくるのだ。量子の世界では位置や運動量といった物理量は演算子に置き換えられ、演算子は量子状態を記述する波動関数に作用することによって、具体的な物理量となる。それらを正しく列挙すれば、次のようになる。

px⇒ – i(h/2π)・δ/δx

py⇒ – i(h/2π)・δ/δy

pz⇒ – i(h/2π)・δ/δz

違いは定数(h/2π)だけだ。僕は前に物理学が扱うベクトルとは対象から観測者へと向けられた力の方向性だと言った。これは、物理世界の諸力は、モノの力に起源があるのではなく、モノが知覚や認識という観測者の実存に向かって変換されているために起こっている力だという意味である。その意味で粒子の運動量ベクトルもまた観測者の存在と深く関係している。ここに挙げた粒子におけるx、y、z方向の運動量の量子化とは、対象から観測者に対して放たれたx、y、z方向への知覚の強度の表現形式であると言っていいのかもしれない。例えば、ビルを正面から見た像(px)、側面から見た像(py)、真上から見た像(pz)、そして、それらを総合して得られるビルという像。。これはおなじみ設計図の様式である。これによって、建築家は建物の全体像を意識にイメージする。ここに生まれる建物全体のイメージとは何か——それはまさに反転した光と呼んでいいものである。時空に発散している光ではなく、観測者に焦点化された光。それが外面の光というものなのだ。その光は、決して形になることのないビルの三次元像であるpx、py、pzを、統合された像の強度1/2m・(px)^2+(py)^2+(pz)^2として送り出す。1/2mの正体は何かまだ分からないが、この式は自由電子のエネルギー演算子と呼ばれるものである。

OCOTは「電子とは光の抽出」と言っていたが、僕から言わせてもらえば、電子とは光の救出(サルベージ)である。半導体開発も宇宙開発も悪いとは言わないが、水面下に深く潜ってしまったアインシュタインの光を、シュレディンガーの光へと変えていくこと。それが、21世紀という時代の物理学の努めではないのか?

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 1 • Tags: シュレディンガー, ドゥルーズ, ベルクソン, 位置の等化, 内面と外面, 無限遠, 素粒子, 量子力学