3月 11 2019

大西さんによるヌースレクチャーレポート

ヌーソロジーがドゥルーズ哲学と相性がいいことは、昔からレクチャーあたりでも話していますが、とても難解な哲学(言葉使いが必要以上に晦渋)なので、あまりヌーソロジーとの関連でドゥルーズに触れてくれる人はいません。

大西さんのように、こうして古いレクチャー資料を大切に読んでいただけているのをみると、ほんとに嬉しくなります。歴史上の哲学的知識もヌーソロジーにとってはOCOT情報と変わらないくらい重要な情報なんですね(^^)。

最近は、ハイデガー哲学の話ばかりしていましたが、それは単に今までハイデガーをまともに読んだことがなかったからで、哲学的な思考を一人の人間の個性とするなら、個人的にはドゥルーズの個性の方が好みです。

ただ、ハイデガーはちょっと可哀想かな………。

ドゥルーズはハイデガーの存在論的差異の哲学にとても大きな影響を受けているのですが、ハイデガーの中に垣間見える同一性への回収(おそらく、民族主義や集団主義的なもの)を嫌って、ハイデガーについては多くを語りませんでした。ドゥルーズ哲学は徹底した霊的個体化の思想なんですね。

そのためにドゥルーズ哲学とハイデガー哲学に見られる類似性を指摘する研究者は少ないんです。ヌーソロジーから見るとその存在論の骨格はまったく同じなんですが。。もちろん、ヌーソロジーも同じ方向を向いています。

何はともあれ、この両者は”グノーシス的”という意味で、両者とも極めて「スピリチュアルな哲学」ではないかと思っています。

哲学の本は慣れないとほんとに読みにくいですが、霊性思想に対するリテラシーを上げるためにはとても重要な知識で溢れています。女性には合わない部分があるのは重々承知していますが。。男性臭があるのは否めません。なんと言っても、西洋の男たちの思考の歴史のようなものですから。

一言に、スピリチュアルと言ってもピンキリですから、変なスピリチュアルに持っていかれないように、伝統的なオカルティズムや、哲学の知識も、少なからず触れておいても損はないでしょう。

ヌーソロジーがレクチャーで、哲学やオカルティズムを紹介するのは、もちろん、それらをヌーソロジーと対比させてみていくためでもあるんですが、そういう別の理由もあるんですよね。スピリチュアルリテラシー……これ大切。

ヌーソロジーも、単に「OCOTかく語りき」を話してたんじゃ、人間側の主体性がなくなって、クーソロジーになってしまいます。糞ロジーね(笑)

ですから、これからも、哲学は並走させます。

大西さんレポート

ドゥルーズ=ガタリのアンチオイディプスについて、ヌースレクチャー2014vol.4を見ながらメモしたものです。

====================

オイディプスという物語が示しているのは、

父を殺す=神を殺す 母を犯す=自然を壊す

オイディプスは人間の宿命なのだ、ということ。

家族も機械に含まれた一部品。

主体というのは存在しない。

すべては機械なのだ。

構造にマシンのイメージを重ねていく。

機械を生産しては接続させて、欲望する無意識機械。

人間という意識主体が文明や歴史を作ってきたのではない。

文明がシステムに合った人間を生産してくる。

教育も人間性を育てるなんてものではないのが現実。

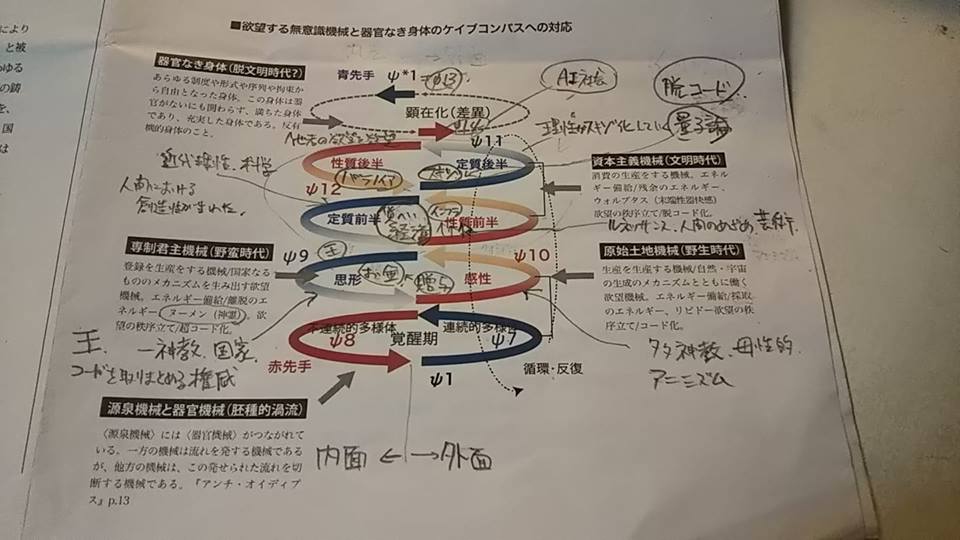

原始土地機械、専制君主機械、資本主義機械の三つの欲望機械の変遷を通して、無意識の運動の中に潜んでいる抑圧者を告発していくのがドゥルーズ=ガタリ。

「器官なき身体」という脱人間像、脱意識像を掲げ、人間の人間自身からの開放を過激に訴えていく。

抑圧がない。常に反発の流れがある。

それがエス=器官なき身体

エスを目覚めさせるための機械=独身機械

欲望機械と器官なき身体を和解させるための機械として出てくるのが「独身機械」

アーリマンとルシフェルを統合するキリスト意識みたいなもの

「この間に本当の和解が実現されうるのは、『抑圧されたものの回帰』として機能する新しい機械の次元においてでしかないように思われる。」

「独身機械は何を生産するのか、独身機械を通じて、何が生産されるのか? それは強度(内包)量である。ほとんど耐え難いほどの純粋状態における強度量の分裂症的経験が存在するのである。」

「ここには、強度の諸地帯、もろもろの潜勢力、もろもろの閾と勾配以外に何も存在しない。」

強度とは奥行きの中にある持続の事

そしてそれは素粒子として見えている。

これはまさに素粒子が目覚めるというイメージ。

そこに真の経済圏がある。それが宇宙を作っているのだから。それは純粋なる贈与なのだ。古代の人々はそれを忠実に守って、贈与を流していた。貯めたりはしなかった。

神が実体を運び、贈与している、それを運び、贈与し、新たに生産していこうとしているのが、エスである。

エスはそれを望んでいるのに、人間が堰き止めている。

堰き止めを何とか開こうとしたのが、ドゥルーズ=ガタリなのである。

=====================

最後にスフィンクスの語る言葉が朗読されるのですが、もうね、泣けて泣けてしょうがないですね。ほんとにね。資本主義機械というのが、人間のシステムの最後の学びの場であるとしたならば、そのことに敬意を表しつつも、最後には見事にスキゾって量子の内包空間に実体を見出していきたいものだと思いました。

もちろんこの先にはAI社会が待っているだろうけれど、同一性を見抜いて、やはり外面に逃走することを僕は選びたいなと思ったのでした。出来るかどうかどんな展開になるかはわかりませんし、もちろんどんな選択もOKなのだということはわかったうえなのですけどね。

そうだそうだ、それでいいのだ。と、天才バカボンならいうんだろうな。(笑)

6月 25 2019

東京ヌースレクチャー2019がスタートしました!!

一昨日の日曜日、東京ヌースレクチャー2019の第一回目を開催しました。

場所は、東京、渋谷にある金属労働会館。金属労働・・・まさにヌースのレクチャーの場所にぴったりの名前でもあるのですが(笑)、大盛況のうちに無事、終えることができました。参加していただいた皆さんに心から感謝です。

今回のレクチャーは開催日の約一ヶ月前に満員御礼が出て個人的にはビックリだったのですが、実際、当日も参加者の皆さんの熱気を押されっ放しの5時間でした。

会場で一応確認を取ったら、なんと半数の人たちがヌースレクチャー初経験の人たちだったので、たぶん去年出た川瀬氏の『ワンネスは2つある』や『シュタイナー思想とヌーソロジー』、さらには、2ケ月前に出した『奥行きの子供たち』でヌーソロジーを知った人が、ここぞとばかりに集まってくれたものではないかと思います。

こちらも、久々の東京でのレクチャーということで、最初はちょっと緊張気味。

しかし、2コマ目から冷静さ(=霊性さでもあるね^^)を取り戻し、第一回目のテーマでもある『君』について、ブーバーやハイデガーの哲学の話を絡めながら、ヌーソロジーの観点からしっかりと語らせてもらいました。

未だ、世界は「僕」に覆われていて、

「君」がどこにも現れていない。

「君」とは、ほんとうの主体のこと。

「君」は、本来、高貴な存在であり、

その未だ現れ出ていない、

ほんとうの主体こそが「君主」であり、

「主君」でもある。

世界から「僕」が立ち去って、

世界が「僕」と「僕の僕」の世界から、

「君」と「君の君」の世界に変わったとき、

世界は「ある—いる」の世界から、

「なる」の世界へと、アレーテイア(隠れていたものが姿を露わにすること)する。

今回のレクチャーから、最後の1時間は、まるまるディスカッションの時間にしたのですが、この試みが功を奏し、参加者の皆さんの質問のレベルも高く、とてもいい雰囲気のうちに終了しました。

いつもは、4時間まるまるレクチャーで、大量の肉を食わされた後のようにグッタリとなるからね(笑)

今回のシリーズは、ヌーソロジーの細かい構造論よりも、ヌーソロジーがヌーソロジー自体に対してどういう構えを持っているか、その情動面に重点を置いて語っていければと思っているのだけど、とりあえず第一回目は成功した感じかなぁ。

二次会は、ピザ攻めと盛り上がりすぎで疲れました(笑)

次回もまたよろしくお願いします!!

(下写真左は天海ヒロ氏撮影)

By kohsen • 01_ヌーソロジー, 02_イベント・レクチャー • 0 • Tags: シュタイナー思想とヌーソロジー, ハイデガー, ブーバー, ワンネスは2つある, 奥行きの子供たち