8月 7 2015

アニマンダラレクチャー

先日のアニマンダラレクチャー、実に面白かったです。遂にヌース的思考が動物の世界にも侵入を開始した!!という感じでした。内骨格系と外骨格系の分化を垂直進化と水平進化と見なし、両者をヌーソロジーでいう「人間の外面」と「人間の内面」という相互反転関係にある意識状態の射影と見なす、というアイデア。ほんと、ブラボー!!の一言に尽きます。

ヌーソロジーでも生態系の世界を人間の自我内部で蠢く情念全体の写し絵のようなものとして考えるのですが、それを論理化していくにあたっての切り口がなかなか見えませんでした。というか、そちら方面について考える時間の余裕がほとんどなかった。

天海さんは「内骨格系と外骨格系の分化」と「奥行き認識と幅認識の分化」の対応関係を直観し、そこから生物の形態形成を意識の空間軸の獲得と重ねて合わせて見事にダイアグラム化されていました。これは確実にヌーソロジーが用いるケイブコンパスの構造と繋がってくる予感があります。いやぁ、ほんと面白いです。

ヌーソロジーに関心のある方は是非、天海ヒロ氏のアニマンダラレクチャーにもご参加を。本が一冊出れば、「負け組進化論」というキャッチーなコピーも手伝って、アニマンダラは大ブレイク間違いなしですね。

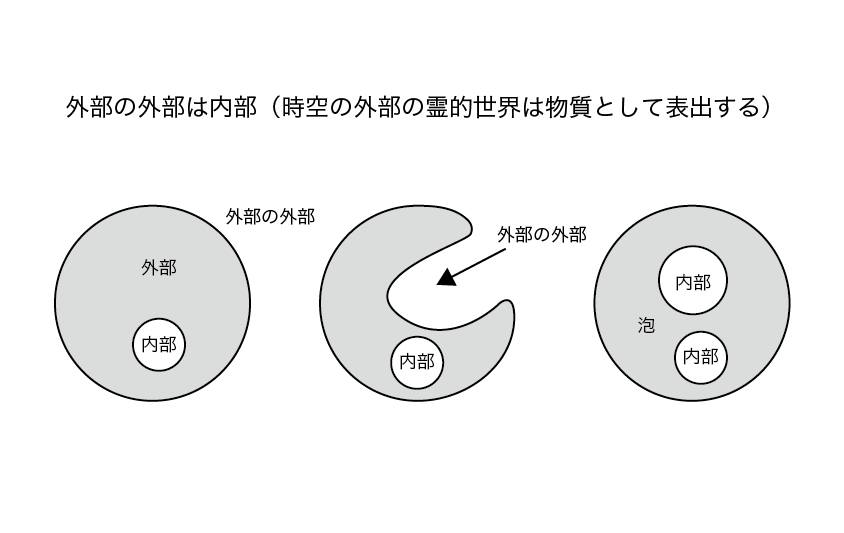

天海さんもレクチャーの中で何度も言っていたのが「外部の内部化」という話。この外部の内部化というのは動物の形態形成のみならず、細胞レベルでも見られるとても重要なトポロジーなんですが、実はこれが内在を貫いている存在の一義性が持った構造原理とも言っていいと思います。

ヌーソロジーがいつも「物質とは霊だ」と言っているのも、基本はこの外部の内部化というトポロジー的な視点からです。昨日の対談では、それをカタカムナを意識して「泡(アワ)」に喩えて紹介しました(下図参照)。

「物質とは空間の中に浮かび上がってきた泡のようなものなんだ。例えば時空を一つの巨大なシャボン玉に喩えてみよう。そのシャボン玉の表面に向かって、フゥーと息を吹きかける。すると、シャボン玉の表面がへこんで、表面が裏面側に反転した小さなシャボン玉が大きなシャボン玉の中にふわふわと浮かぶ。物質とはそういうものなのだ」と。これは、時空の外部で活動している霊が、同時に時空において物質として裏返って出現してくるような仕組みになっているということを意味します。

実際の物理世界では、この「裏返って出てきている最初の霊」が電荷に当たります。奥行きの空間(霊的な持続空間)は反転していて、時空の中では内包性として映し出されてくるということなんですね。この内包性が文字通り「泡=アワ」なんです。物質はすべてアワのようなもの。このアワに方向性を持っているのが女性性です。当たり前ですね。物質を産み出す力ですから。

最後に関西ヌーソロジー研究会の川瀬氏の方から、「本日の会場の場所は阿波座(アワ座)ですね」という何とも素晴らしいオチが。流石です(^^)。

いやぁ、実に楽しい一日でした。

6月 12 2017

ハイデガーはいい刺激になる

出発点とするべきは、収縮そのものであり、弛緩がその反転であるような持続である(ドゥルーズ『差異について』p.121)―幅と奥行きを複素平面と見なす思考は、ドゥルーズのこの一節に触発されたところから始まった。

持続(精神)は収縮の中にしか現れない。そして、それは新しい現在に触れつつも、絶えず己自身を過去の中に反復する。直線的時間にその都度触れながら、現在の知覚を常に記憶のイマージュの中へと溶かしこんでいくのだ。ベルクソンはそれを円錐モデルで示したが、収縮の思考は、この反復運動を素粒子の回転として見えさせてくる。

今、今、今が永遠の中に運ばれていく。。。

それは、実感を持った確かな感覚だった。そのときから、僕は収縮において思考すると決めた。時間上をパチンコ玉のように転がっていく生きる粒子になるのではなく、逆に、時間を毛糸玉のようにして己自身の内に巻き込んで生きる粒子となること。そうやって、時間を己の凝結点へと戻すこと。そうすれば、空間も自ずと反転する。そこに全てを賭けた。

直線世界の中に散乱する精神の死体。それが物質だと考えてみよう。この死んだ精神を生きる精神へと引き戻そうと、どんな人でもこの球形の糸巻き車を無意識のうちに回し続けている。生きるということは、本来、そのような営為でないといけない。精神の死に同意することなく、それに抗い続けること。

存在とは「エス・ギプト/es gibt―it gives(それが-贈り届ける)」であるとハイデガーは言っている。名詞形のdas gift(いわゆるギフト=贈り物)はドイツ語では同時に「毒」の意味も持っている。存在はわたしたちに自然を喜びの糧として与えていると同時に、恐ろしい毒としても与えている。それが、このエス・ギプトという表現には含意されている。

ご存知のように、毒は神経をマヒさせる。もし君の精神が弛緩しっぱなしだとしたら、君はこの毒に完全にやられていると思った方がいい。贈られてきたものだけに目を向けるのではなく、人間社会の贈り物のように、贈り物を受け取ったものは、贈り主に返礼することを忘れてはいけない。それが精神として生きる者の礼儀というものだろう。

ちなみに、OCOT神学(笑)では、ハイデガーのいう「エス(それ)」とは「ヒトの精神」、「gibt(贈る)」とは「ヒトの思形」、贈られる存在者とは「ヒトの付帯質」、「存在に住まう言語」とは「ヒトの定質」に対応している。そして、かくあるべき現存在としての人間とは「ヒトの感性」と言っていいだろう。

このOCOT神学をヌーソロジーが使用する大系観察子Ωのケイブコンパスで表現すると、おおよそ次のようになっている(下写真下)。僕がいつも「他者構造」と呼んでいるものは、ここにある「存在者」を贈り届ける力としてのヒトの思形を意味している。物質があってこそ精神があるという、いわゆる体主霊従の世界観は、この力が先導させているものだと思うといい。ヒトの精神を逆転させて働かせる位相が生じているのだ。頽落して、存在者の中に生を見る転倒した人間の姿がここにはある。

ハイデガーは、哲学においてこの存在のループから抜け出すことを試みた最初の人物だ。が、しかし、果たしてこの転倒のループから脱せたかどうかは疑わしい。

By kohsen • 01_ヌーソロジー, ハイデガー関連 • 0 • Tags: ケイブコンパス, ドゥルーズ, ハイデガー, 大系観察子