5月 27 2009

地球から広がる空間について、その3

●身体空間を絶対不動のものとして見ること

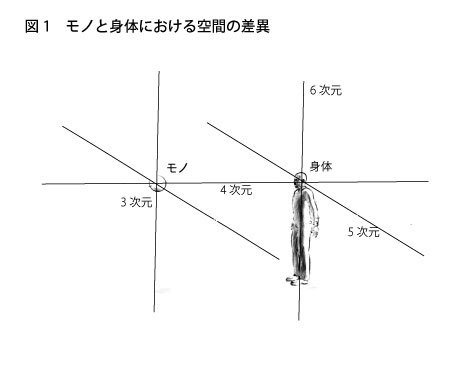

不動の身体という場所に出て「前」を見るとき(さっきも言ったようにヌーソロジーではこれが4次元空間(正確には4次元の回転軸)に入るという意味になります。次元観察子ψ5の位置です)、そのとき感覚化されている身体上で相互に直交しているように感じられる前後、左右、上下という三つの方向性は、身体をどのように運動させようとも決して入れ換えることのできない独自の方向性をそれぞれが持っていることが分かります。前-後はどうあがいても前-後ですし、左-右は常に左-右ですし、上-下は絶対的に上-下として君臨しています。これら三対の方向性が意識の成り立ちに対してどのような役割を演じているかについては人によって感じ方は三者三様かもしれませんが、たとえばシュタイナーは前-後軸を感情が働く位置とし、左-右軸を同じく思考の働く位置、上-下軸を意思の働く位置としています。これはヌーソロジーが前-後軸を想像界的軸、左-右軸を象徴界的軸、上-下軸をそれら両者の交換ならびに統合軸と見ることととても似ていると言えます。ヌーソロジーではこうした身体内部において意識が感じ取っている3軸によって感覚化されている身体空間を4次元に始まる二段階の直交性(単純にユークリッド空間として考えればこの空間は6次元の空間ということになります)として考えています。

前後軸——4次元

前後軸+左右軸——5次元

前後軸+左右軸+上下軸——6次元

です(下図1参照)。

前々回まで7回にわたって書いた記事『ラス・メニーナス』で詳説した内容は、この絶対不動の身体空間における前-後、左-右、上-下という三つの方向性が人間の意識発達に対してどのような役割を果たしているのかを現代思想の側面から簡単にまとめたものだと言えます。実際、フーコー、ドゥルーズといったポスト構造主義の思想家たちはフッサールの現象学が模索した超越論的な意識構造や、さらにはフロイト-ラカン派の精神分析などが著した無意識構造に関する理論の大方を踏まえた上で、近代的自我が持った自己同一性の解体に果敢に挑みました。彼らが共通して問題としているのも、上下方向の高みに立って世界を俯瞰している近代自我に内在化する権力的な視線についてです。地球を宇宙に浮かぶ一個の天体のように見おろしている視線。こうした視線によって近代以降の人間は人間自身を地球というちっぽけな惑星に生きるアメーバのような生き物として表象しています。こうした視線は僕ら現代人の意識の奥底にも深く食い込んで、自身の自我境界を悪い意味で頑に防衛している力にもなっているのです。この視線を解体し、実存としての生きられる空間に「わたし」の意識をどのようにして再帰させていくかが現代思想にとっての一つの大きなテーマになっていると言えます。

さて、「地球から広がる空間」と言った場合、人間の内面領域(外在世界)においてはそれはモノから広がっている空間と何ら変わるところはありませんが、人間の外面(不動の身体空間)という世界を考慮すると大きく事情が違ってくるのが分かります。なぜなら、地球上にはそのような人間の外面を持っていると想定できる身体がそれこそ無数存在させられているからです。わたしにとって他者の身体からの広がりはそれこそ物体から広がる3次元と同じようなものとして見えていますが、他者はその3次元の広がりをおそらく「わたし」同様に意識的な広がりとしても感じていることでしょう。とすれば、単に3次元と見なされている地球からの広がりには他者が感じ取っている身体空間(6次元空間)が重なりあって存在しているということになります。

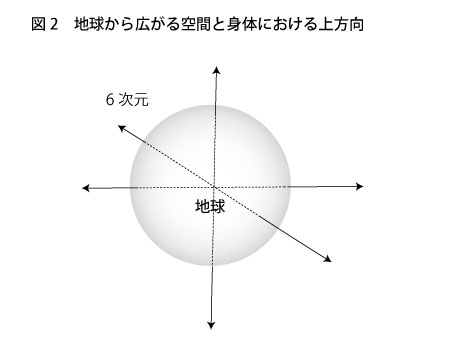

逆に人間の内面を考慮して、他者の身体を単なる物体と見なしても、この場合さほど事情は変わりません。多少恣意的になりますが、他者を大地に直立して活動している物質的身体と考えてみることにしましょう。他者が地球上を自由に動き回った場合、そのときの他者にとっての前-後と左-右という方向性は地球を覆う球面方向に集約されているのが分かります。このとき「地球から広がる」と表現されている空間は他者の上-下方向に対応していることになります。つまり、地球から広がる空間の方向性は他者の身体においては他者がどのように動こうとも上-下方向となっており、これは絶対不動としての他者の身体から見た上-下方向と全く同じです。このことは人間の外面を考慮して見たときには地球(の原点)から広がる空間は4次元時空というよりも6次元の空間として見直さなければならないということを意味しています(下図2参照)。

そして、このような絶対不動の他者が地上には無数と言ってよいほど存在させられているわけですから、この6次元空間は無数の他者空間を許容する自由度を含みもって多様体化していると考えられます。つまり、「わたし」にとっての地球から広がる空間は他者の全体の外面が息づいている空間として見ることが可能だということです。その意味では、この時点で地球から広がる空間は6次元空間の回転群と並進群を重ねあわせているということになるのかもしれません。

——つづく

12月 15 2009

NOOS LECTURE 2009 VOL.5、無事終了

今年最後のヌースレクチャー。無事、一昨日終了しました。

参加していただいた皆さんには心より御礼申し上げます。

今回は今年最後ということもあって、いつもより多くの人が集まってくれた。スタッフ合わせて総勢33名。お世辞にも広いとは言えないアカデメイアのオフィス内は暖房を途中で止めなくてはいけなくなるぐらいの熱気に溢れていた。

今回のテーマは4次元。まずは『光の箱舟』でも触れた4次元思想について簡単に話した。4次元思想とは19世紀末から20世紀初頭の欧米で流行した思潮で、人間性が持った限界を道徳や倫理といった宗教的な側面からではなく、4次元知覚の獲得というゲシュタルト変換によって突き破ろうとする、まぁ、一種の知性改善運動のようなもののことだ。ヌーソロジーも入口の部分はまさにその手の方法論を踏襲していると言ってよく、4次元の何たるかを考えることから始まる。一通り4次元思想家たちの話を紹介したあと、いよいよヌーソロジーが説く独自の4次元論に突入。

ヌーソロジーが説く4次元——ヌーソロジーが用いる次元観察子という概念への進入口は3次元空間の反転認識にあるのだが、これは言い換えれば正の4次元と負の4次元の区別を見いだすということと同じ意味だ。正の4次元というのは4次元ユークリッド空間、負の4次元というのは4次元ミンコフスキー空間、すなわち時空のこと。ヌーソロジーのいう人間の外面(主体極)が4次元空間に当たり、人間の内面(客体極)が4次元時空に相当する。4次元時空は空間と時間だから、結局は、反転した空間とは4次元空間に相当することになる。

それから、この4次元空間と関連する哲学者の思想についての話をしていった。G・ライプニッツ、A・ベルクソン、M・ポンティ。一人当たり1時間とっても時間が足りないくらいのメンツだが、この3人の大御所の思想を1時間強でダイジェストし、ヌーソロジーとどのような関係にあるかについて話した。

最後に、どうして人間の認識が4次元空間ではなく、4次元時空の方に陥っているかについて、ラカンの鏡像段階論を借用しながらその理由について話した。僕らは鏡の中の空間で生きている。物質世界は実は見えない世界で、心の世界が見える世界だ等、いつもの通りヌース節を連発させたのだが、会場に来ていただいた皆さんにうまく伝わったかどうかは前回よりも自信がない(笑)。

まぁ、今回は哲学的な話が多くて難解だったかもしれない。。ちょっぴり反省。次回はまた趣向を変えて臨みます!!

それにしても来ていただいている方々の人柄に助けられて、レクチャーも楽しくやれている。重ね重ね感謝の気持ちで一杯である。

By kohsen • 01_ヌーソロジー, 02_イベント・レクチャー • 2 • Tags: 4次元, ベルクソン, ミンコフスキー空間, ユークリッド, ライプニッツ, ラカン, 光の箱舟, 内面と外面