6月 13 2005

月の光の幻想 その2

さて、ドビュッシーの「月の光」の中に秘められた神秘主義的観想はさておいて、一昨日の「光の形而上学」に関してちょいとばかり追記しておこう。

さて、ドビュッシーの「月の光」の中に秘められた神秘主義的観想はさておいて、一昨日の「光の形而上学」に関してちょいとばかり追記しておこう。

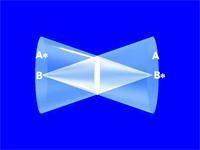

闇の中の光と光の中の闇における、最初の対立は見ることそのもの中において起こっている。その事件をあえて図式化すると左のようになる。この図は一つのモノを挟んでの自己側の光と他者側の光の在り方を単純な幾何学として示したものだ。見て頂いている通り、左右の円板A、A*は自・他の視野空間を表し、その中心点B、B*は同じく他・自の瞳孔を表す。わたしの視野空間A上に映し出されるあなたの瞳孔Bと、あなたの視野空間A* に映し出されるわたしの瞳孔B*の関係が交合円錐として表されているものと考えてくれればよい。

この図を見てすぐに分かることは、一般に僕らが「三次元」と呼ぶ空間描像の在り方には二つの種類があるということだ。一つは自他互いの瞳孔の認識の交換(B⇄B*)によるもの。もう一つは視野空間に見えている世界そのものの交換(A⇄A*)によるもの。つまり、この図に即して言えば、三次元には点の交換と面の交換による二つの類型があるということになる。当然、点の交換によって想像されている三次元は、見られているもの同士の交換であるから、そこには光は差すことはない。それらはいわば二組の閉じた目だ。一方、面の交換によって想像されている三次元は、見ることそのものとしての光に満たされた二組の見開かれた目の共同作業によるものである。ヌースでは閉じた目の交換によって生まれる領域を次元観察子ψ4(ψ*4)と呼び(ψ*はプサイスターと読みます)、一方の見開かれた目の交換によって生まれる領域を次元観察子ψ3(ψ*3)と呼んでいる。

わたしたちが通常3次元と呼んでいる空間は閉じた目の領域、すなわち、次元観察子のψ4(ψ*4)に当たる。これは、普通、人間の観察位置が「視点」と呼ばれていることからもすぐに察しがつくだろう。あなたの目も、わたしの目も、三次元世界に点状のものとして存在している、そういう見方の認識である。この視点の発生に自我性が覆いかぶさるってくる、というのが20世紀になって出てきた精神分析の知見だ。ラカンのテーゼ「わたしは見られている。わたしこそがタブローである」を思い出してみるといい。「わたし=主体」とは、本来、視野空間そのものであったはずなのだが、いつのまにか他者の眼差しに映る瞳孔へと姿を変え、三次元空間上に点状の存在としてピン止めにされてしまっている。つまり、「わたし」は「見るが故に在る」というよりも「見られるがゆえに在る」存在へと移行させられてしまっているのだ。この移行した質点をラカンは想像的自我の胚芽と見なした。これはフロイト流に言えばナルシス的自我の温床となっているものだ。三次元という水の中に溺れてしまった魚眼たち。闇の中の光、すなわち、シリウスファイルでいうところの「原初精神」の営みがここで行われている。

さて、こうした光の屈折の事件のあらましが見えてくれば、両生類的なものへと自らの眼をサルベージするのもさほど難しいことではなくなるのかもしれない。一つ考えられる方法は、見るが故に在るもの、つまり、視野空間そのものに真の主体の座をまずは明け渡してみてはどうかということ。そして、今度はその視野空間自体を対象として見ているような意識の場所をサーチしてみること。そこに本当の君が隠れているのではないか?………僕はそう感じている。あっ、それともう一つ大事なことを言っておかなくちゃいけない。

今まで、僕らは、物質の世界を見える世界、精神の世界を見えない世界と思って生きてきた。しかし、ここから類推される事実は逆だ。物質はそれが三次元的なものである限り、見えない世界に存在している想像的なものであり、そして、一方の精神の方は見える世界に存在する現実的なものである。ヌースの空間に入るためには、この”あり得ない反転”に関する視力を高めることが必要だ。

10月 10 2005

「知の欺瞞」

カフェネプでトーラス氏が話題にしていた「ウィングメーカー」を本屋に探しに行ったが見つからず、そのままふらふら科学哲学書のコーナーへ。以前から読まないといけない本としてリストに上げていたアラン・ソーカルとジャン・ブリクモンの書いた「知の欺瞞」を購入。

この「知の欺瞞」は、ヌース理論でもおなじみのドゥルーズ=ガタリ、ラカンを始め、クリステヴァやヴィリリオ、ボードリヤールといったポストモダン思想の論客たちの数理科学的知識の濫用、誤用を、専門の物理学者の立場から手厳しく批判した書として、数年前に欧米や日本で話題になった本である。この本の内容についてはインターネット関連の情報でちょくちょく見かけていたので、レベルはかなり異なるが、同じく数理科学的知識の濫用で、時折、やり玉に上がるヌース理論の展開にとっても無関係とは思えず、それなりに気になっていた本でもあった。

で、読んでみた感想だが、最高に笑える本である。これは言い換えれば「あちら版ト学会もの」だ。ト学会の連中と同じく、ソーカル=ブリクモンのコンビは予想していたほどガチガチの理科系頭ではなく、謙虚で、かつ、ギャグセンスがかなりいかした人物のような印象を持った。性格的には、少なくともラカンよりは好感が持てる。彼らのギャグセンスの精妙さは引用しないと分かってもらえないと思うので、長文になるが少し抜粋させてもらう。

まずはラカンの1960年のセミナーからの引用を挙げ、

このようにして、勃起性の器官は、それ自身としてではなく、また、心像としてでもなく、欲求された心像に欠けている部分として、快の享受を象徴することになる。また、それゆえ、この器官は、記号表現のの欠如の機能、つまり、(-1)に対する言表されたものの係数によってそれが修復する、快の享受の、前に述べられた意味作用の√-1と比肩しうるのである。(Lacan 1977b,pp.318-320、佐々木他訳 pp.334-336)

続いてこう記す。

正直にいって、われらが勃起性の器官が√-1と等価などといわれると心穏やかではいられない。映画「スリーパー」の中で脳を再プログラムされそうになって「おれの脳にさわるな、そいつはぼくの二番目にお気に入りの器官なんだ ! 」と抗うウッディ・アレンを思い出させる。

うーむ、かなり洗練されたギャグセンスである。しかし、ただ残念なことに、ソーカルには精神分析一般についての基礎知識が欠如しているように思われる。勃起というとすぐにもろオチンチンを想像するのは致し方ないことではあるが、ラカンがファルス(男根)と言えば、それは言語の機能のことであって、別に、実際のオチンチンのことなんかではない(まぁ、こんなことは知っているかもしれないが)。さらに、どうして言語機能に対してファルスという名称が与えられているかと言えば、そこには、古来よりユダヤ教の中に受け継がれている言葉と神の関係に関する対する深い洞察があるからなのだ。こうしたユダヤ的ロゴスの伝統が分からなければ、ラカンがここで何を語ろうとしているかなど、まず分からない。

ラカンの書く文章は、確かに、その博覧強記も手伝って、謎の呪文のように見えるときもある。しかし、何しろ相手はフロイトとソシュールを結合させた、無意識構造の語り部としては世界最強の達人なのである。それこそ、圧縮や隠喩や換喩はお家芸なのだ。それにここに引用されているセミナーでの講義内容も別に一般人向けに行っているものでもない。あくまでも精神分析に興味持つ生徒たちを相手にしたものだ。故意にナゾかけのように話し、その謎解きはそれぞれの出席者に任せる。そういったスタイルをとったところで何ら不思議はない。ラカン自身、「主人の語り」「大学の語り」「分析家の語り」「ヒステリーの語り」という四種類の言語の在り方を模索している。

その意味で、数学的知識の枠の中のみから、つまり、「大学の語り」の中からのみ、ラカンの数学的知識の濫用を批判してもあまり意味あることではないようにも思える。ドゥルーズ=ガタリもそうだったが、語り方自体、さらには書き方自体の中でも、彼らは自己同一性の解体作業を試みているのだ。科学が啓蒙を旨とする具体的説明の方法をとるのに対し、ポストモダンは啓蒙についてはあまり関心がない。すでに思考が旧い器から溢れているのである。

はてはて、ヌースはどっちの方法論を取るべきか。。未だ迷うところではあるが。ぶつぶつ。

By kohsen • 06_書籍・雑誌 • 9 • Tags: ドゥルーズ, フロイト, ユダヤ, ラカン, ロゴス