11月 7 2018

f-other-effect(父なる他者の効果)について

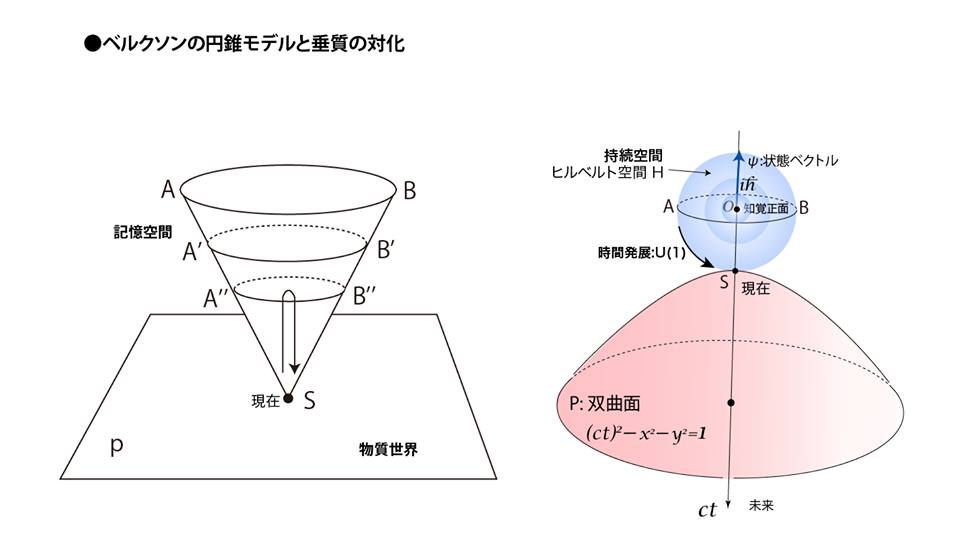

ベルクソンの記憶の逆円錐モデルに対して、ヌーソロジーの場合は記憶の球体モデルを立てるということ。このモデルでは時間は巻き取られた糸のように丸められていくが、直線との対応はe^{iθ(r,t)}として保持される。ψを一つの物の記憶とすれば、|ψ’>→Un………U2U1|ψ>が記憶の複合体となる(下図上参照)。

空間に内在する精神構造は、まずは、このブルーとレッドで表された前(球面)-後(双曲面)構造を基盤にして、自他間で弁証法的に発展させられていく。言うまでもなく、ブルー側がヌース(能動的なもの)、レッド側がノス(受動的なもの)の構成物だ。

このブルーの球体は持続空間なので、この中には過去の全体が詰まっている。つまり、過去一般というやつだ。だから、この球体は永遠で常に存在している過去と見なす必要がある。「過去は過ぎ去らない」のだ。この過ぎ去らない過去が心理学的に浮上したものが自己感覚=こころである。

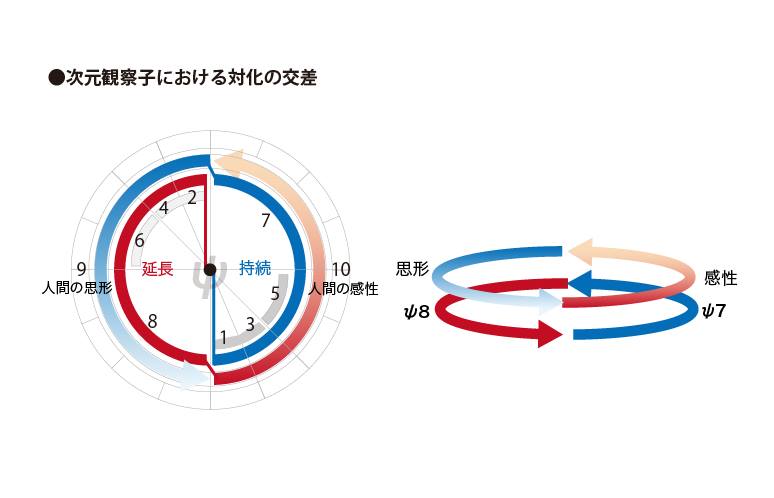

この対構成をヌーソロジーでは次元観察子ψ5~6に対応させて考えるが、自我意識の全体性はψ13~14という7段階のヌースノス双対で出来上がっていると予想している。その流動性をダイアグラム化したものがケイブコンパスのフィギュレーションだと考えるといい(下図下はψ9~10のでの表示)。

このヌース・ノスの追いかけ合いの中で何が生まれていくのかというと、わたしたちの自我が生まれていく。心理学で言う無意識構造、哲学で言うなら超越論的構成と言っていいだろう。作り上げていくのはプルーのヌースの方の流れ(等化)。ノス側はヌースが相殺された流れで(中和)、ヌースを忘れる。

延長側でしか世界を見ず、肝心の持続空間側を忘却してしまっているということだ。心(精神)を忘れ、物質(時空)でしか世界を見なくなってしまっている今の私たちの意識の在り方をノスの生態と呼んでいいと思う。いつも言っているように、幅でしか世界を見なくなっているでしょ、ということ。

対象化に始まり、領土化、支配、拡大、拡張、計算、といった欲望はすべてこうした幅意識の流動よって備給されていると考えるといい。そして、こうした幅意識を作り出すために設けられる拠点がψ6としての自己中心化の位置になっている。最初に示した図の赤の双曲面。

この双曲面(自分の周囲に広がっているかのように見える空間のことだけど)が先手を持つと、自分の本性である心=ψ5は、あたかも空間上の粒であるかのように対象化されてしまう。それが物理学が物質粒子と呼んでいるものなんだよ。なんせ、ψ6の中では「前」は縮んでいるかのようにしか見えないから。

つまり、他者から見られた空間を自分の中に取り込んで、それで周囲を意識化してしまうと、自分本来の前はミクロ世界の中にあるかのように見えてしまうということ。今の僕らはほぼ全員が完全にこのトラップにハマってる。

f-other-effect(父なる他者の効果)だね。別名、「一神教効果」と呼んでもいいと思うよ。

12月 11 2018

光速度とは永遠世界への入り口

光とは人間に発見されるのを心待ちにしている精神のことだ。

光においては時間や空間の隔たりは意味をなくす。

光の中に入れば、いつでも今であり、どこでもここ。

光速度とは精神の物理学的表現だと考えよう。

光速度を奥行きの名のもとに収縮させ、

そこに身を入れること。

物自体がそこから始まる。

量子の非局所性については、すでに厳密な検証が2015年に行われている。世界は非局所性をもとに成立している。しかし、今もなお、世界に対する人間の認識は局所性を基盤にしている。そして、それに即して宇宙の歴史や人間の歴史を考えている。

ここには大きな矛盾がある。つまり、時空をベースにした世界イメージは副次的なものであり、ほんとうは非局所性を基盤にした宇宙像を作り出さなくてはいけないのだ。それが出て来れば、現在の科学的世界観がいかに歪んだものかが分かってくるだろう。

非局所性とはわたしたちの精神のことだ。素粒子にはわたしたち人間の精神が反映されている。その意味で宇宙は一つの巨大な精神体と見なすべきだ。星々も、星雲も、銀河も、決して、わたしたちと疎遠な存在ではない。それこそ非局所的相関の中でダイレクトに繋がっている。

今、待ち望まれているのは、そうした繋がりを生き生きとイメージさせることのできる高次の存在論だろう。宇宙の進化は時間の中で行われるものではなく、時間自身が進化していくことにある。物質もその進化が生み出したものであり、時間の中で生まれたものではない。

光速度とは精神の物理学的表現と言ったけど、すべての素粒子が非局所的存在なら、すべての素粒子は光速度状態にある精神の様態であり、素粒子が時空の中を運動するなんて描像はニュートン物理の幻影を引きずっている思考の産物ってことになる。つまり、全く正しくないということ。

物理学者も当然、そのことは承知しているけど、物理学に精神なんてものを関わらせたくないから、内部空間とか余剰次元とか呼んで、数学的に記述することで、それが何であるかの判断を保留しているわけだね。この頑なな防御が近代自我による、やがて到来するものに対する抵抗と言っていいと思うよ。

量子が持つ粒子性と波動性というアンビバレントな二重性は、精神の持続性(非局所性)が時空という延長世界に展開されて表現されるときの二通りの在り方にすぎないんだよ。粒子性は瞬間での精神の切り取り。波動性は時空全体への精神の射影展開。時空を無視すれば、量子とは永遠的幾何学体(カタチ)。

自我はどうしても現在を特権化して、「今に生きる」ということに執着しがちだけど、現在(時空)には常に「持続」という永遠が寄り添っていることを意識しないといけない。生きているのはそれだから。そして、できればこの永遠を特権化して、そこに新しい主体と精神の宇宙をイメージしないといけない。

奥行き=虚軸(持続軸)という空間認識の大幅な変更は、知覚の現場を時空が作り出す瞬間性と量子が作りだす持続空間との接触の現場へと塗り替える。つまり、知覚を物の中にもたらすのだ。「物が知覚されるのは物の内部においてである」というベルクソンの言葉通り、それによって、主客概念は姿を消す。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ベルクソン, 素粒子