1月 18 2013

エーテル空間を感覚化する方法

最近、facebookで「神秘学遊戯団」というサイトを主催しているKAZEさんから『エーテル空間』(G・アダムス著)という書籍を教えてもらった。KAZEさんとはNifty時代以来の邂逅で、当時、シュタイナー会議室を開いていた方だ。

読んでみて驚いた。というのも、『エーテル空間』というのは僕自身が「反転した時空」として長年考えてきたものと同じ場所のことを言っていたからだ。これ一冊でいろいろと示唆されることはあったが、同時にこの書籍のマズいところもいろいろと見えた。第一の難点はG・アダムスがエーテル空間を射影幾何学で説明しようとしているところ。第二点は前回も書いた純粋持続の視点が弱いために、エーテル空間を具体的に描写できないこと。この二つだ。

射影幾何学の何が悪いかというと、確かに射影空間というのはユークリッド空間の起源となるものなのだけど、概念自体がユークリッド空間の概念から派生しているために「同一性」の縛りから抜け出れない。その束縛が説明にも見事に襲いかかっていてG・アダムスの差異化への思考を妨害しているように感じる。

持続の視点が弱いというのは、エーテル空間がそのまま持続の空間であると言い切っていないところだ。エーテル空間は物質空間のように対象的に見る空間ではない。自分自身の意識を実体として感じとる空間だ。G・アダムスにはその視点からの説明があまりない。その点で読む人は何とも宙ぶらりんのサスペンス状態に陥ってしまうのではないか。

さて、ここからは完全にヌーソロジーからの持論になるが、シュタイナーのいう「エーテル空間」の構造は射影空間というよりも、3次元球面というカタチを基本にして考えた方が発展性を持たせることができるのではないかと思う(あとあと複素空間へとつなぐできる)。3次元球面は数学的には4次元空間上の球面で、球面と言ってもその形は3次元空間と同じだ。ただ違うのは無限遠が一点でくっついているということ。分かりやすく言うと、3次元のどの方向をとっても円になっているということだ。このカタチは通常の幾何学的な対象としてイメージしようとしてもまず不可能なので止めた方がいい。

3次元球面というカタチを理解するためには、3次元空間における無限遠点とは何かをまず理解しなければならない。無限遠と聞くと普通は「ずぅーと遠くの無限の彼方」をイメージしてしまうが、実はそんな方向には無限遠は存在していない。何しろ”無限”に遠いのだから、ずぅーと進んでも無限遠に行き着くはずはない。もっと言ってしまえば3次元空間の中には無限遠点は存在しないのだ。

だから、この無限遠点は3次元空間の中の「点」とは絶対的な差異がある。つまり、質が違うものなのだ。僕らが対象的に思考する幾何学はすべて「対象的」という意味で同質だ。だから、無限遠点を考えるときは対象的ではない「点」を考えなくちゃならない。そんな点なんてあるのか?と思うかもしれないが、それが空間に一つだけある。つまり、「観点」だ。「観点」とは世界を見ている自分がいる「点」ということだ。

周りに広がる無限の空間の中で「観点」だけが異質なのはすぐに直観できるのではないかと思う。何しろ、その観点があってこそ、世界が開いているのだから。その意味で観点は物質的な3次元空間には決して落とすことはできない。これを平気で落としているのが科学的世界観だと思えばよい。科学は無限遠ってどこだ?と聞くと、「それは物理学的には〈特異点〉に当たる」とか何だか難しい言葉を使って偉そうに言うのだけど、それは空間の妙を何も理解していないからだと思っていい。

観点とは無限遠点であり、僕らはそこから世界を覗き込んでいる。仮定として、こう考えてみよう。

さて、自分のいる場所を「無限遠」だと仮定すると、宇宙のはるか彼方には自分の後頭部があることになる。ここで、観点を自転させてみよう。つまりは、グルッと身体を回転させてみるのだ。そうすると無限遠の先にある後頭部としての観点も一緒についてくるのが分かる。変な喩えだが天球面とは自分の後頭部がビローンと開いたようなところなのだ。

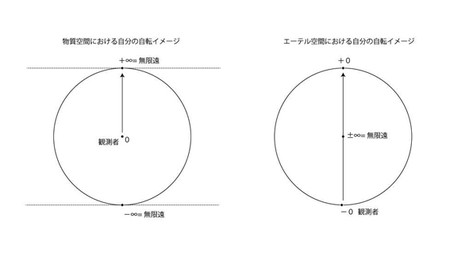

物質空間では奥行きの回転は自分を中心としてイメージされているので、奥行きはその回転における半径のようにイメージされてしまう。しかし、エーテル空間では天球面上には自分の後頭部があるのだから、この回転は半径の回転ではなくて直径の回転のように感じてくる。これが非常に大事なところ。さて、このときの回転の中心点とはどこだろう?図を書いてその正体を確かめてみることにしよう(下図参照)。

ありゃりゃ。見事に反転してるわ。物質空間では自分の位置を0点と考えていたので、無限遠は外に広がるような感覚で捉えられていたのだけど、自分自身が無限遠点だということが分かると、かつての0点がこの無限遠点∞に移動するのだから、かつての無限遠は逆に0点に移動することになる。内と外の関係が見事にひっくり返って、エーテル空間が目の前に出現してくるのが分かるはずだ。そして、ここにおいて3次元球面も完成してるのが分かる。つまり、3次元球面をイメージするためには物質空間における点(観点)を球面へと開かない限り無理だということだ。

では、ここで出現してくるエーテル空間の中心点(無限遠点)というのは何なのだろう。。。

ということで、今日のヌースのゴタクはここまで。詮索好きの人はゆっくり考えてね。

…

…

8月 28 2013

ヌーソロジーVSシュタイナー

8/22(木)午前10時より、NOOS LECTURE 2013 in 東京 第2回の申込みの受付を開始しました。ただいま、絶賛受付中!!詳細はこちらをご覧下さい→http://noos-academeia.com/blog/?p=1354

去る8月24日の土曜日、神戸で『ヌーソロジー×シュタイナー』というトークイベントが開催された。主催は観音企画さん。会場には関西ヌーソロジー研究会の皆さんをはじめとして総勢50名に近い人が集まって下さり、2次会まで大いに盛り上がりを見せた。この場を借りて、参加していただいた皆さん、司会を担当していただいた関西ヌーソロジー研究会代表の川瀬さん、そして観音企画のKaoruさんと鈴木さんに感謝の念を表したい。どうもいろいろとお世話になりました。ペコリ。

さて、公開の場で、ヌーソロジーが他の思想・哲学とセッションを行うというのは初めての試みだ。僕自身、このイベントのために前もってシュタイナーの著書を4〜5冊ほど読んで臨んだのだか、受験勉強のようなつけ刃の詰め込みではシュタイナー思想の壮大な厚みはとてもつかみ取ることができない。ヌーソロジーからいろいろと突っ込みを入れようと思ったものの、逆に福田さんによる幅広いレンジのシュタイナー解説に「ほぅ〜」と感心するばかりで、スリリングな対談に持っていくことができなかった。やはり、シュタイナーは巨人。ヌーソロジーは新入幕程度のレベルということなのか。。。とほほ。いや、僕にはなかなかそうは思えない。しっかりと突っ込んだ議論こそできなかったが、ちょうど北の湖全盛時代にキラ星のごとく現れた千代の富士のように、ヌーソロジーには現代感覚にマッチしたスリムなシャープさがあると自分で勝手に自負している。現代において人間の知性の営みに霊的な感性を蘇らせるには、時代にマッチした表現力というものが必要なのだと感じている。シュタイナーに物足りなさを感じるのはたぶんその時代感覚の強度にかけるところかもしれない。

とは言うものの、シュタイナー霊学はほんとにすごい思想体系になっている。今回、ゲストとして招待された福田秀樹さんはシュタイナー自身が敢えて避けていた、「シュタイナー宇宙論の構造分析」に取り組んでおられる方なのだが、その枠組みの解説を聞いていると、こと構造面に関する限り、ほんとにヌーソロジーとそっくりなのである。おそらく、現代人がシュタイナーの思想を受け入れづらいのは、やはりその多くが霊視を通じた超越的な知識の記述で満たされているからだろう。ほとんど宗教に見えてしまうのだろうと思う。ディルタイを意識したのかどうかは知らないが、シュタイナーは自分の思想を『精神科学』と呼ぶことを好んでいた。シュタイナーの思想は確かに奥が深く、意味深ではあるのだが、それでも従来の哲学や科学からはかなりの飛躍がある。おそらく、この飛躍を現代思想や現代物理学の知見を持って埋めていく役目をヌーソロジーは担っているのではないかと考えている。

シュタイナーは修行によって誰でも霊視力が芽生えてくるものと言っているが、霊視力が超感覚的な高次元知覚の力であるならば、それは文字通り、数学的な意味での高次元の幾何学的概念ともリンクしなければならないし、実際の現象世界においてもその存在の徴表を、素粒子の振る舞い等の現象的事実として指し示すことができなくてはならない。そういう作業を通してこそ、霊的知識は多くの人々に相互了解可能な知識となるのであり、精神科学という表現もその達成において、初めて違和感のないものになるのだと思う。

超古代建築のあまりの壮麗さの前に一瞬ではね飛ばされるモダニズムの建築家のように、僕自身もシュタイナーの思想の射程に一瞬眩暈を感じはしたが、未来の建築物は超古代の建築物が持った圧倒的な存在感を乗り越えるところにしか出現しない。超古代はやがて到来する未知の絶対的未来を朧げに模倣しているだけだと感じている。だから、ヌーソロジーの試みは必ず成功する——そう思って作業を続けるしかない。

観音企画さん、川瀬さん、参加していただいた皆さん、そして、福田秀樹さんに、重ねてお礼申し上げます。

(上写真提供/関西ヌーソロジー研究会の原さん)

By kohsen • 01_ヌーソロジー, 02_イベント・レクチャー, シュタイナー関連 • 0 • Tags: シュタイナー, 素粒子, 関西ヌーソロジー研究会