11月 17 2005

プラトン・コーディネーツ

ここ1週間ほど、久々にゆっくりとヌースの思考空間に入ることができている。わたしにとってはまさに至福のときだ。現在、懸案となっているテーマは、次回作の中心ネタともいえる「プラトン・コーディネーツ(Plato-coordinates)」の作成である。プラトン・コーディネーツとは、プラトン立体を無意識構造のカタチの形成秩序と見たときの呼称で、完成のあかつきには、ヌース理論に登場する次元観察子という高次の位置概念が、各プラトン立体の頂点や面や線にビシバシと付与されていくことになる。次回作では、このハイパーな意識の位置座標の導入によって、ケイブコンパスで指し示した高次元の位置構成の秩序を、一つの観念の結晶体構造として出現させるもくろみなのだ。うまく行けばかなり強烈な思考ドラッグとなることは間違いない(だは。ヌースは人々を空間ラリルレロ症状に陥れ、3次元的ロレツを回せなくしてしまうツールなのだ)。

ここ1週間ほど、久々にゆっくりとヌースの思考空間に入ることができている。わたしにとってはまさに至福のときだ。現在、懸案となっているテーマは、次回作の中心ネタともいえる「プラトン・コーディネーツ(Plato-coordinates)」の作成である。プラトン・コーディネーツとは、プラトン立体を無意識構造のカタチの形成秩序と見たときの呼称で、完成のあかつきには、ヌース理論に登場する次元観察子という高次の位置概念が、各プラトン立体の頂点や面や線にビシバシと付与されていくことになる。次回作では、このハイパーな意識の位置座標の導入によって、ケイブコンパスで指し示した高次元の位置構成の秩序を、一つの観念の結晶体構造として出現させるもくろみなのだ。うまく行けばかなり強烈な思考ドラッグとなることは間違いない(だは。ヌースは人々を空間ラリルレロ症状に陥れ、3次元的ロレツを回せなくしてしまうツールなのだ)。

プラトン立体に関するヌース的解釈については「光の箱船」でも少し書いたが、まだまだ満足のいくものにはなっていない。虚数空間に対してどういう解釈を施し、それをどう取り込むかがまだ曖昧なのだ。現時点では、「奥行き方向に虚軸の本質がある」ということだけは分かってきたが、それをプラトンコーディネーツにどう組み込むかはまだ明確ではない。しかし、解決の兆しはだいぶ見えてきている。数学的なウラを取るのはのはかなり難しそうだが、すくなくともそのストーリーの運びはほぼできあがってきた。今日も、砂子氏に電話で連絡を取り、その概要が物理学的に間違っていないかどうかいろいろとチェックをお願いした。

ポイントとなるのは奥行き方向を虚軸とおいた時に、その虚軸が示す具体的な意味とは何かをどのくらい具体的に示せるかということである。奥行きとはわたしたちが世界に触れることのできる方向性だ。そこは光に満ちたエーテル的空間でもある。観測者と世界とをつなぐ線に「虚」を見るということは、この空間にはモノとモノとをつなぐ実空間と観測者とモノ、もしくは観測者と観測者をつなぐ虚空間とが重畳して混在していることになる。

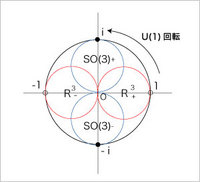

虚軸がユークリッド空間上の線と違うところは、虚軸上(視野空間上)においては、3次元空間が丸ごと畳み込まれているということだ。目の前でボールをグルグルと回してみるといい。視野空間という場所は、普通にはユークリッド的には視点と呼ばれるにも関わらず、そのボールのグルグルをすべてが受容できる場所となっている。つまり、このことは、幾何学的に言えば、モノと観測者を結ぶ線分には三次元の回転群(SO^3)がすべて畳み込まれているということの証なのである。こうした特殊な線分を虚数軸と見立てると、実は、難解な高次元のトポロジーの話が面白いほどビビッドなイメージとしてわき上がってくる。

射影幾何学的にはSO(3)は3次元射影空間RP^3と同相とされる。RP^3は3次元ユークリッド空間R^3に無限遠平面を加えたものである。視野空間上でモノがグルグルと回転しているときに、その背景に見えているものは何か。それが大空や星空であれば、無限遠平面そのものと言っていい。この宇宙が閉じた3次元球面状のカタチをしているならば、無限遠平面は前に見れば無限の彼方にあるが、後ろに見れば、それはわたしのすぐ後ろの後頭部にへばりついている。いや、もっと言おう。わたしを例の「首無し死体」と見れば、それは今、ここにある視野空間と同じものと言っていい。内面(前方)に見える無限遠を外面側(後方)にグデンと裏返すこと——。こうして、ヌースでは観測者の位置は3次元空間においては無限遠=ココとしか言いようの無い場所として示される。この宇宙の果てはかつてアインシュタインがいったようにわたしの後頭部とつながっているのだが、それは「此処」と同じ場所だということである。さしずめ、マグリットならば、こうした様子を、ドタマに風穴を開けられて宇宙を覗いている初老の紳士の後ろ姿として描くだろう。こうした風景が生き生きとイメージされてくれば虚空間の訪れもそう遠くはない。

ブログなのでこれ以上の深入りは避けるが、いずれにしろ、「観察」という要素を「虚」の幾何学として取り込むと、この空間は様々な複素次元の回転群の多重構造によって埋め尽くされていることが見えてくる。それこそ、見えない天使たちが縦横無尽にこの空間の中を飛び回っている情景が見えてくるわけだ。こうした天使たちの交易ルートが先に挙げた「プラトン・コーディネーツ」と考えてもらえばよい(これは太陽系とも関係あるよ〜ん)。

まもなく、真の等価交換が執り行われているこの天使たちの交易ルートが人間の意識の前にも姿を表してくることになるだろう。それは、地上の天への上昇と呼んでもいいし、天上の地への降下と呼んでもいい。いずれにしろ、かつて誰も見たこともない永遠の都市空間へのリフォームが開始されるはずだ。人類初の劇的ビフォーアフター。わぁおぅ、もとのオウチじゃないみたい!!

12月 3 2005

文体三態

スターピープルの原稿がようやく仕上がった。今回与えられたお題は「別の現実」。2〜3時間で簡単に書けると思ったが、案外これが難しい。結局、3日ほどかかってしまった。はっきり言ってデキは悪い。だいたいひっかかりもっかかりしながら書いた文章にはロクなものはない。文章は流れが絶対だ。極端に言えば、文章に内容など必要ない。わぁ!大胆。リズムとテンポがあれば文章は内容を持つ。そういうものだ。

わたしは文章を書く時、つねに物質が持つ三つのアスペクトをイメージしながら書いている。これを勝手に文体三態(ブンタイサンタイ)と名付けているのだが、それは、言うなれば、固体文体、液体文体、気体文体というものだ。一つの文体の流れに飽きがきたら、さっとギアを切り替え文体のアスペクトを変化させる。そうした技が自由自在に操れるようになるのを夢見ているのだが、これがどうしてなかなか難しい。まだまだ、道は遠いが、この文体三体道を何とかマスターしたいものだ。

大したものじゃないが、文体三態について少しばかり説明しておこう。

1、固体文体

これは別名、ロゴス的文体と言っていいものだ。いうなれば一つ一つの言葉の分離度を明確にさせ、読む人に図式的思考を強いる文体である。文章としては全く面白みに欠けるが、論理的に文章を構成したい場合、どうしても必要になる。代表的なものは論文。大学の先生方が書く専門書や教科書、さらにはブルーバックスなどの科学の啓蒙書などに見られる文体がその部類に入る。ただ、こうした文体はどうしても専門用語の「密度」に頼らざるを得ない部分があるので、体裁を整えるにはそれ相当の知識が必要となる。専門用語は当然,様々な知の集積の上に結晶化されて一つの語彙の背景に多くの概念を従えている。固体文体はそうした概念の影のフォローがあってこそ、文として体裁を保つことができているわけだ。言葉が持つ領土化の機能の典型と言える。人間の内面意識の活動の範疇。

2、液体文体

別名、パトス的文体と言っていい。いわゆる書き手の感情や情緒がダイレクトに表現されている文体である。これは語彙の豊富さはほとんど問題ではない。原始的な擬態語や擬音語の羅列や平易な単語だけでも、液体文体の場合はセンスによって文章は珠玉のように輝く。パトス的文体は液体なので、「と」「そして」「しかし」「ゆえに」などの固体をリンクさせるようなギクシャクした接続詞は不要だ。「。」を打とうが、次々に連続性を持って流れて行くのが特徴だ。それぞれの文節は多様体のように振る舞い、メタファーやメトニミーによって自由自在に意識のタテ糸とヨコ糸を縫っていく。人間の外面意識の活動の範疇。

3、気体文体

エトス的文体と言っていいものだ。ワタシ的には、この文体に至って初めて自己表現の文体と言えるのではないかと考えている。固体文体と液体文体を自由自在に織り交ぜながら、等密度で風のように流れていく文体。理性と感性のバランスが取れていなければこうした文体を持つことはできない。論理が詩になり、また詩が論理として響くようになれば、この気体文体の熟達者と言えるだろう。人間の内面の意識と外面の意識の等化活動の範疇。

言葉とは次元を予習しているようなものです。というOCOTの言葉が耳について離れない。言葉は表象の指示機能などではない。言葉は世界が新たに開花するための種子である。種子の中にすべての花は眠っている。言葉をくれぐれも大切に。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 4 • Tags: ロゴス, 内面と外面, 言葉