3月 10 2007

地球の自転と北極星

さて、いずれにせよ、1日、つまり地球の1自転とは何かが問題なのだ。単なる土塊の回転にまで堕落してしまったこの地球の自転という回転運動に、何とか精神の力能を見て取ることはできないものだろうか。日々繰り返される昼と夜の反復に、精神の息づかいを感じ取ることはできないものだろうか。

OCOT情報によれば、宇宙に現れているすべての回転運動は精神活動の射影である。ヌース理論では、等化とは精神の働きとして一貫して定義されているものだ。だから、ヘリオセントリックな視座にしろ、ジオセントリックな視座にしろ、マクロコスモスに見られる諸惑星ならびに諸天体の回転運動の秩序は、精神に内在している内蔵秩序の機構がそのまま反映されたものとして解釈される必要がある。しかし、現在僕らが所持している物質的知性の在り方は、すべての回転を4次元時空という外延世界の同一性の中で思い描いてしまっている。一体何がそうさせてしまったのか——それは近代がもたらした地動説的な視座によるところが大きい。この視座は、認識主体である人間が存在させられている場所は地球表面であり、その場所が持つ有機的なネットワークの中において人間という生き物が成り立っているという事実を忘れさせてしまった。おそらく、地球表面と人間は分離できない一体性で結ばれている。地球という環境が人間を作ったのではなく、もともと、地球と人間とは同じものなのだ。

人間の対象認識という意識的行為自体を空間の構造に内在されたものとして見た場合、地球表面を覆う空間は5次元の球面S^5となっているのではないかという話は以前、このブログにも書いた。身体にとっての前後と左右という方向が作る地球の閉曲面のことだ。左右が思形=ψ9、前後が感性=ψ10である。この考え方でいくと、この地球表面から放射状に広がる空間の方向性は、思形と感性の関係を十字架状の対化として観察できる位置を持っていることになる。僕が以前「トツカノツルギ」と呼んだものだ。天から大地深く突き刺されているこの剣が定質=ψ11である。

定質の方向性をR^1(+)として見ると、定質が存在する空間は、S^5×R^1(+)として、R^6=6次元空間として考える必要がある。つまり、大雑把に言えば、地球を原点とした宇宙空間のタテ、ヨコ、高さは1、2、3次元ではなく、4、5、6次元的な構成を持っているということなのだ。そして、この4〜6次元は同時に、地上に立つ人間の身体における前後、左右、上下と同じ次元を有する空間となることは言うまでもない。天から頭頂、そして、頭頂から地球中心に向かって鉛直に降ろされている定質の力線。これは大地に人間が直立していることの意義でもあることだろう。この力線に人間の個体、すなわち自我を決定づける軸が存在していると考えるのはそれほど突飛な発想でもない。

ここで、地球の自転とは何か、という話に戻ろう。ここでは詳しく説明はしないが、おそらく、地球の自転とはこの6次元空間に散種されている無数の個体性の軸を一本の軸に束ねるために設置された精神の現れではないかと考えられる。もしそうであれば、このような精神はヌースが観察精神と呼ぶものに一致する。ユークリッド次元でいうと、それは7次元方向に直立する線として存在している。つまり、地球の自転軸には6次元球面S^6が形作るすべての方向が7次元方向の線分として集約されているのではないか、ということである。この方向は観察子でいうと次元観察子ψ13に相当する。

ψ13が地球の自転の本源力を意味しているのであれば、おそらく、このψ13は北極星と関係を持っている。北極星が僕ら人間の歴史的進化のすべてを管理しているということである。その意味では、北極星の別称である「天帝」や「妙見」は確かに観察精神のニックネームにふさわしくはある。

北極星とは何ですか。

対化の内面性(顕在化)をもたらすための力です。(シリウスファイル)

3月 25 2007

水素原子の描像

今日はちょっと難しい話。

原子の本質を理解する意味でとても重要な議論を、現在、ヌース会議室上でΦさんと交わしている。Φさんはすでにヌース理論が提供しているケイブコンパスモデルの内容をほぼ理解されている。その上で、物理数学の専門的な知識との擦り合わせを単独で進めてられているようだ。Φさんの分析は、ヌース的に見て実のところとても鋭い。僕自身、物理学の知識が全然不足しているので追いかけるのが大変だが、観察子の描像を具体的に意識に浮上させていく上で大変有用なものとなっている。そこで、今日書いたΦさんへのレスをこちらのブログにも転載することにした。

前後関係もなく、具体的な解説も端折られているので、ここだけ読むとちょっと難しいかもしれないが、ヌース理論が主張したいポイントはただ一つ。水素原子とは人間が持った概念の構造であるということだ。それも、主観、客観、モノ、観測者といった、認識の起点となるべき基礎概念の構成であるということ。こうした考え方で原子を捉えられるようになってくれば、これからの人間は、精神即物質という世界観のもと、全く違う生き物に変容していける可能性がある。——それを作れ。そうすれば彼はやってくる。。。

Φさん、とりあえず、また一つだけに絞らせて下さい。

——おそらくこの離散値の由来はSpin(1)=O(1)ではないかと思います。軌道角運動量の演算子をL、スピン角運動量の演算子をS、ディラック行列をα、空間推進(つまり、量子力学的運動量)をp(いずれも3次元ベクトル風)とすれば、ハイゼンベルグの運動方程式より、

dL/dt=+(α×p)

dS/dt=−(α×p)

が成り立ちます。私の考えでは、αは4次元の時空的捩れを表現するものであり、dL/dtは「時空の推進」、ds/dtは「時空の反推進」と考えております。dL/dt+dS/dt=d(L+S)/dt=0ですから、この2者の「相殺」により、「全角運動量」J=L+Sが保存されることになります。「角運動量」は「空間の回転」に対する保存量ですから、「全角運動量」は「時空の回転」に対する保存量と呼んだ方がいいのかもしれません。——以上、Φさんの書き込みからの抜粋。

Φさんの物理数学的知識からくる構造分析をケイブコンパスに当てはめてみました。現在、僕が持っている描像とかなり符合する点が多いようです。かなり勇気づけられます。

ROMの皆さんを意識して、分かりやすく図で説明します。

ここでは電子のスピン角運動量と軌道角運動量との関係を考察しているわけですから、当然、電子はすでに核子(この場合、もっともシンプルに陽子1ケと考えましょう)に捕捉されています。ということは、陽子を形作った対称性がまず先に存在していて、そこに、新たに電子が加わっているという構図について話をしていることになります。

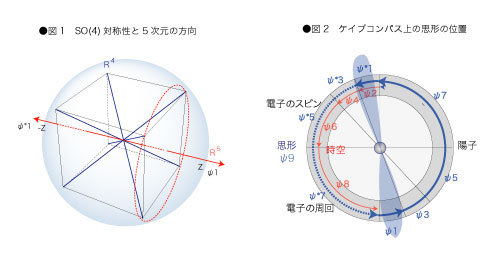

陽子はご存知の通り、ケイブコンパス上ではψ7として表現されます。ψ7が持つ対称性は今のところS0(4)です(SO(3)対称性をスピノールと見れば、SO(4)はSO(3)×S^3なので、SU(2)とも解釈できるのではないかと思います)。SO(4)対称性はプラトン座標では、正六面体の4本の体心立方軸(√3エッジ)をすべて等化するような回転として現れると考えています。すると、このときの回転軸は、今度は面心立方方向の一本の軸として出現してくることが分かります(下図1)。この方向がヌースが5次元と呼んでいるものの方向です。この5次元における双方向性、言い換えれば、SO(4)群の中心としての(Z,-Z)がO(1)=Spin(1)を観察しているのではないかと考えています。ヌースでいう「表相の等化」です。

「表相の等化」は知覚正面上における前後(表裏)を、左右と見なせるような認識の視座を意識に用意してきます。分かり易く言うと、実際にはモノの表と裏に見える部分を、意識にはそれを真横から見てあたかも左右方向のように見立てている想像力が含まれているということです。この想像力を提供している位置が表相の等化の位置に当たります。事実、幾何学認識の問題として、(Z,-Z)は左右方向(もしくは上下)でしか認識の対象に成りませんよね。ケイブコンパス上ではこの位置は下図2のように表すことができます。これは陽子のアイソスピンとも言えるのではないかと考えています。

さて、ここから、陽子による電子の捕捉が始まるわけですが、この段階で捕捉される電子はψ5(自己側の知覚球面)ではなく、ψ*5(他者の知覚球面=他者を規定している空間のカタチ)の形を模索している自己側の意識のカタチになっていると思われます。つまり、客観的モノ概念(ψ7=陽子です)を挟んで、ψ5とψ*5を対化として見れる視座の獲得です。

しかし、これだけでは、電子=ψ*5のカタチは軌道角運動量を持ち得ません。つまり、陽子の周囲を回っていないということです。電子を陽子回りに周回させるためには、今度は3次元空間(S^3上)に散在している無数の他者の位置を用意する必要があるのではないかと思われます。つまり、特定の他者の知覚球面ではなく、いろいろな場所に存在する無数の他者の知覚球面を自己側がイメージできるような自由度を考えなければならないということです。意識によるこの自由度の獲得が電子の周回の意味に対応させることができるのではないでしょうか。これは別の言い方をすれば、観測対象と観測者全員が一つの同一化した空間に投げ込まれている状態の認識と同じですから、結局は客観的時空のイメージを形作るための能動力として解釈することが可能です。つまり、陽子が客観的モノ概念の形成力だとすれば、その周囲を巡る電子の公転とは客観的時空概念の形成力ではないかということです。こうして、陽子の周囲を周回する電子の幾何学的描像が、客観的時空上の客観的モノという概念と一致してくることになります。

以上のような描像から、「全角運動量が時空の回転に対する保存量である」というΦさんの意見には納得が行きます。ヌース的には「全角運動量」とは、自転角運動量と軌道角運動量を足し合わせたものですから、結局のところψ7がψ*7のカタチを模索している意識の状態に当たります。ψ*7はψ8を観察する働きを持っています。ψ8はローレンツ変換対称性です。ここでΦさんが言われる「時空の回転に対する保存量」が意味するところは、ヌース的解釈からすると、結局のところ、時空の回転に対する観察力ということになります。ここで言っている「時空の回転」がローレンツ変換であることは言うまでもありません。

●結論

水素原子とは外在世界(モノと時空)の認識を形作っている概念のカタチ。すなわち、思形。

Φさんの物理数学的分析と齟齬をきたすところがあれば、ご意見下さい。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 7 • Tags: ケイブコンパス, プラトン, 表相, 量子力学